石川幸宏コラム 『My POV』 vol.3|INTER BEE CINEMAから何が見えたか?

公開日:2025年12月17日

これからの映画制作を紐解く空間

11月19日〜21日の3日間、国内最大の映像音響機器の展示会、Inter BEEが今年も開催された。この中で昨年から設置された事務局主催エリアとして、今年も『INTER BEE CINEMA』という、映像/映画制作に特化した展示や企画イベントが行われるエリアが設けられた。

私自身、昨年に引き続き今年もこのエリアのコーディネーター、運営ディレクターとして準備段階から関わらせて頂いたのだが、今回はこのINTER BEE CINEMAでは何が行われたのかの簡単なレポートとともに、そこから何が見えたのかをお伝えしたいと思う。

こうした大きなブースを統括ディレクションするとなると、さすがに以前のようにInter BEE 全体を包括取材することは難しいのだが、その中でも色々見えてきたこともある。こうしたリアルイベントならでは実際のふれあいとそこからの気付きは、この世界に生きるものにとって重要だ。

INTER BEE CINEMAは、昨年のInter BEE 開催60回記念として設置されたエリアだが、今年は少し規模を縮小し、ホール8に以前から設置されているINTER BEE CREATIVEとのハイブリッド開催というスタイルで行われた。INTER BEE CREATIVEは、JPPA:日本ポストプロダクション協会が関連してオーガナイズしているエリアのようで、毎年ポストプロダクション(編集作業など後処理)に関係する最新技術の展示や、Adobeなどが主催する講演ステージで構成されている。そもそもINTER BEE CINEMAで展開している、ロケ現場などのいわゆる”プロダクション”と言われる、撮影現場の制作に関する機材や技術と、撮影後の後処理を行う”ポストプロダクション”はワークフローとしても切っても切り離せないものなので、連携して展示エリアで構成することは理にかなっており、とても有益なのかもしれない。今や仕上げをどうするか?でカメラを選ぶ時代になって長い年月が経つのだから、今後はもっと接近した構成になることも期待できる。

さてINTER BEE CINEMA本体のエリアでは、昨年同様のシネマレンズを一堂に取り揃えたレンズバーと、メーカーや関係各社が映画制作に関する機材を出展するプロダクト展示エリアの2つが大きな柱になった。

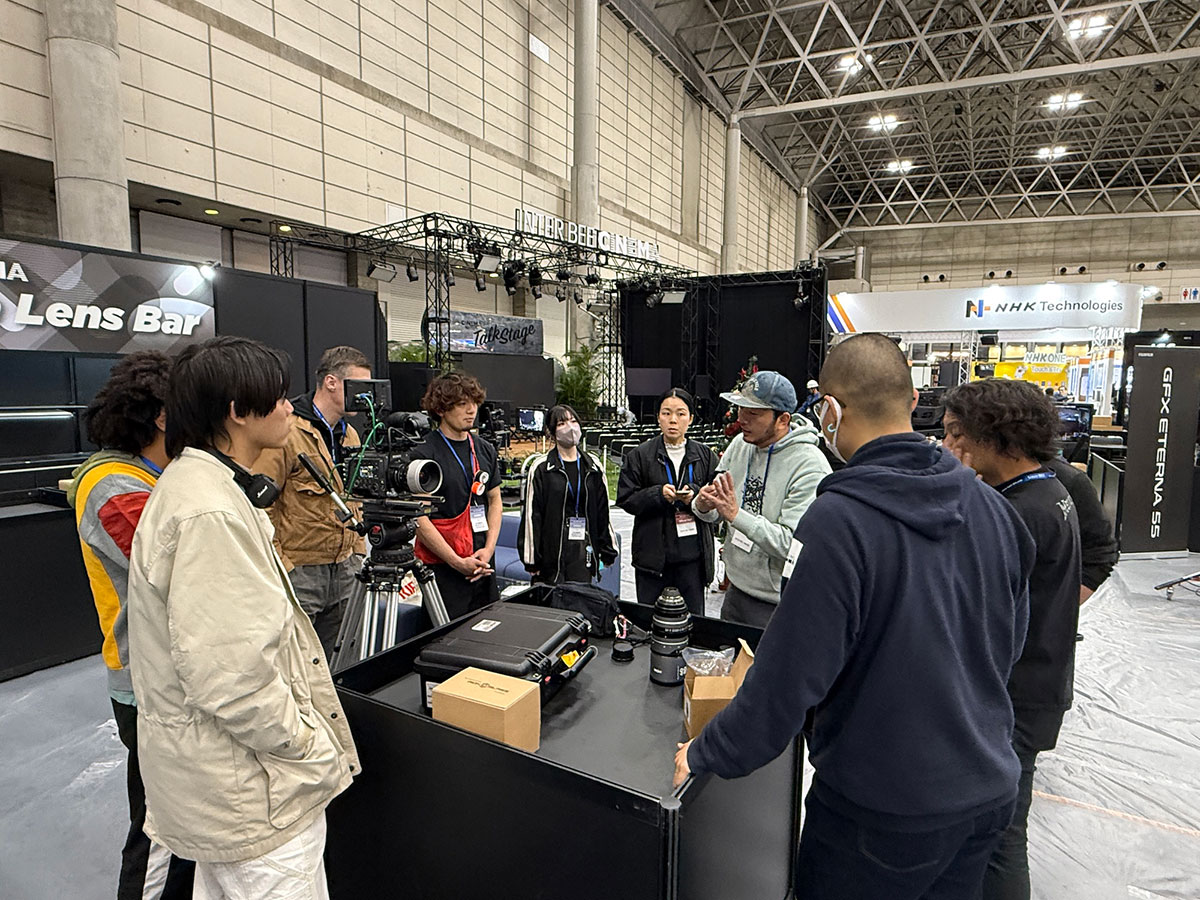

CINEMAの名物となった、レンズバー

昨年の第一回目から力を入れてきたレンズバー。今回は体験的なテーマとして、エクスペリエンスエリア/Cinema Lens Barと称された。これは以前、私がCine Gear ExpoやIBCといった海外の展示会で海外のレンズメーカーが行っていた手法にヒントを得て、バーカウンター越しにお好きなレンズを試してみるといった嗜好で、レンズ好きなカメラマンがカメラとレンズを自由に組み合わせてテストすることができるエリアを目指したものだ。

そもそもメーカー出展主体の展示会において、これまでメーカー毎の製品展示に限られているのが常だった。つまり、キヤノンのブースに行けば、キヤノンカメラにキヤノンレンズがついているのは当たり前なわけで、それ以外の組み合わせを見ることはなかなか無い。しかし実際の映画撮影の現場でそうしたことは100%あり得ない。A社のカメラにB社やC社、D社のレンズなど、現場のレンズの組み合わせはシーンによって多種多様である。だからこそ絵に味が出るわけで、特にシネマレンズとは、そうした演出の道具=映像の絵筆だ。これまでInter BEEではそれを試せる場がほとんどなかったので、映画制作に特化したエリアを作るのであれば、このレンズバーが最も撮影者やクリエイターたちが興味を示すものの一つになるだろうということを想定したものだ。

今回は、世界的なトレンドとして、いくつかのメーカーから35mmフルサイズよりも大きなイメージセンサーを持つ、いわゆる”ラージフォーマット”もしくは”ミディアムフォーマット”と言われるカメラが新たにいくつか発表された。それに合わせるようにいくつかのラージフォーマット対応レンズ、つまりこれまでのフルサイズよりも、イメージサークルが大きいレンズが海外メーカーのいくつかから発表された。これらが今回のレンズバーへの参加を表明して頂けたことで、今回の展示に大きな価値が出たことは間違いない。実際にそれを観にくる来場者も多かった。

キヤノンのシネマレンズももちろん出品されており、今回はフルサイズセンサー対応でPLマウント展開の”SUMIRE Prime”は、すでにその独特の雰囲気が定番となったシネマレンズとして有名で、実際の撮影現場でもファンが多いだろう。今年はそれに加えて、EOS C400カメラとの組み合わせで、昨年長崎県の軍艦島を舞台に撮影されたTBSの日曜ドラマ『海に眠るダイヤモンド』の撮影で使用された、同じくフルサイズセンサー対応のズームレンズ、Flex Zoom CN-E 25-50mm T2.4 L FPと、CN-E 45-135mm T2.4 L FPが展示された。

『K35 T2.8 A』という幻のアナモフィックシネマレンズ

今回のレンズバーの来場者層は映像系カメラマンはもちろんだが、メーカー社員の見学、というか様々な製品の視察現場として利用されているのも大きな特徴だ。キヤノンの関係者も連日多く訪れていたが、キヤノンは未だアナモフィックレンズや35mmフルサイズ以上のセンサー対応のレンズは発表していない。しかし多くのキヤノン関係者が注目していたのがラージフォーマットやアナモフィックレンズであったことも興味深いが、実は過去にキヤノンもアナモフィックレンズを作ろうとした経緯がある。

東京・大田区下丸子にあるキヤノン本社。この中に一般には非公開のキヤノンギャラリーが存在する。ここは歴代の様々なキヤノンのカメラやレンズが展示されている場所なのだが、実はここに幻のシネマレンズが飾られている。それが『K35 T2.8 A』というアナモフィックシネマレンズのプロトタイプだ。

K35は現在でも重要なシネマレンズなのでここで少し解説しておこう。デジタル撮影に切り替わって以降の映画界で、ある意味でオールドレンズブームの火付け役となったK35は、キヤノンが1970年代に開発したシネマ用レンズである。キヤノンの社史によれば、1969年にMTPT(米国映画プロデューサー協会)のメンバーが来日し、映画用のズームレンズの開発を打診してきたそうだ。当時の映画用カメラは、いくつかのレンズがカメラ前でグルグル回転するターレット式のレンズ交換を行っており、各レンズのカラーバランスに差が出ることは避けられなかった。当時、台頭してきたテレビを圧倒するような迫力ある画づくりのためには、映画用ズームレンズの開発が真剣に求められていた時代。しかし映画用のズームレンズとなると、設計、製造面でかなり高度な「職人芸」が要求される特殊技術を必要としたため、多くのメーカーは断念したようだ。

この要請にキヤノンは「技術的な挑戦テーマ」の一つとしてこの開発に取り組むことを決定。約3年の開発期間を経て、1971年5月に35mm映画用レンズ、キヤノンK35、マクロズームレンズK5×25を開発した。のちにこのレンズは、日本初となる1972年度米国アカデミー賞の科学技術部門賞を受賞した。

その後、K35シリーズは毎年、18mmから、55、24、85、35mmとプライムレンズもシリーズ化され、K35レンズ群として1977年には2度目のアカデミー賞受賞、さらにここ最近の世界的オールドレンズブームで再度火がついて、人気の映画用レンズとして愛用されている。過去には名作「エイリアン」も一部はK35で撮影されたという記述も残っている。

ところでギャラリーに展示されているアナモフィックレンズ『K35 T2.8 A』は、実は社史にも出てこない幻のレンズだ。レンズマニアの間でも、当時のキヤノンが映画用アナモフィックレンズを作っていたのではないか?という噂はあったが、実際には表に出ることはなく、誰も見たことがなかった存在だ。

どうやら製作されたのはこのギャラリーに展示された試作品(TRIAL PRODUCTの表記あり)だけだったようだが、私はラッキーにもINTER BEE CINEMAのリサーチ活動中にこのレンズの存在を知り、なんと展示ケースから出して頂き、最新のEOS C400に装着してテスト撮影することができた。また現在のキヤノンレンズ開発責任者へこのレンズに関するインタビューも取材することができたので、その様子は、私のYouTubeチャンネル「HOTSHOT DX jam 074」でその模様を詳しく解説している。こちらもぜひご覧いただきたい。

そしてキヤノンにもぜひ新時代の新たなアナモフィックレンズ開発に取り組んで欲しいものだ。

今回のメインはやはりTalk Stage

昨年大好評だった、一流撮影監督、照明技師とスタッフによるスタジオセットを使用した本格的な映画撮影デモンストレーションは、さすがにセットの準備など大きな予算もかかるので今回は見送り、その代わりにさまざまな業界関係者の話を30名程度が聴講できるトークステージを設けた。今回のメインとなるこの場所では、毎日映画制作にまつわる様々なセッションが行われ、その内容は新進気鋭のクリエイターの意見から、映像テクノロジーに関わってきた先端技術者ならでは専門的な話、また先の映適などの説明や、なかなかお会いすることができないようなレジェンドな映画撮影・カメラマンまで、幅広い方々をお迎えして、まさに多種多様な業界話をお聞きすることができた。

今年、特にメインテーマとしたのは、ずばり”フィルム”だ。なぜそう考えたのか?ここ数年、世界中でフィルム撮影がまた脚光を浴び始めている。今年の夏に久々に訪れたLA/ハリウッドでもその熱を少し感じられたのも確かだ。すでにフィルムでしかMVを撮影したくないアーティストも存在する。また若い層もフィルム撮影やフィルムライクという言葉に敏感にアンテナを立てている。面白いのは、フィルムがある意味で憧れの存在になっていること。そしてフィルムから生まれた技術が、今やデジタルエフェクトとしてしか再現できないものになっているというのもまた事実だ。(前々号のコラムで触れたブリーチバイパス=銀残しなどがそれだ)

またデジタルネイティブであるZ世代の人々にとって、いま流行りの生成AIは、ある意味で瞬殺で理解でき、使いこなすことも割と時間を要しない”日常アプリ”の一部であり、逆にフィルム撮影は、その面倒さと質感が逆に新しく、さらにカメラ自体も簡単に習得できない難儀でありながらも憧れの機材なのである。それ相応の修練と技術を積まなければ、簡単には撮影自体を成功できない、ある意味で”アナログ・クリエイティブの真骨頂”なのだ。

そんな2025年のこの時代において、もう一度フィルムを見返す時期が来ているように思ったのだ。

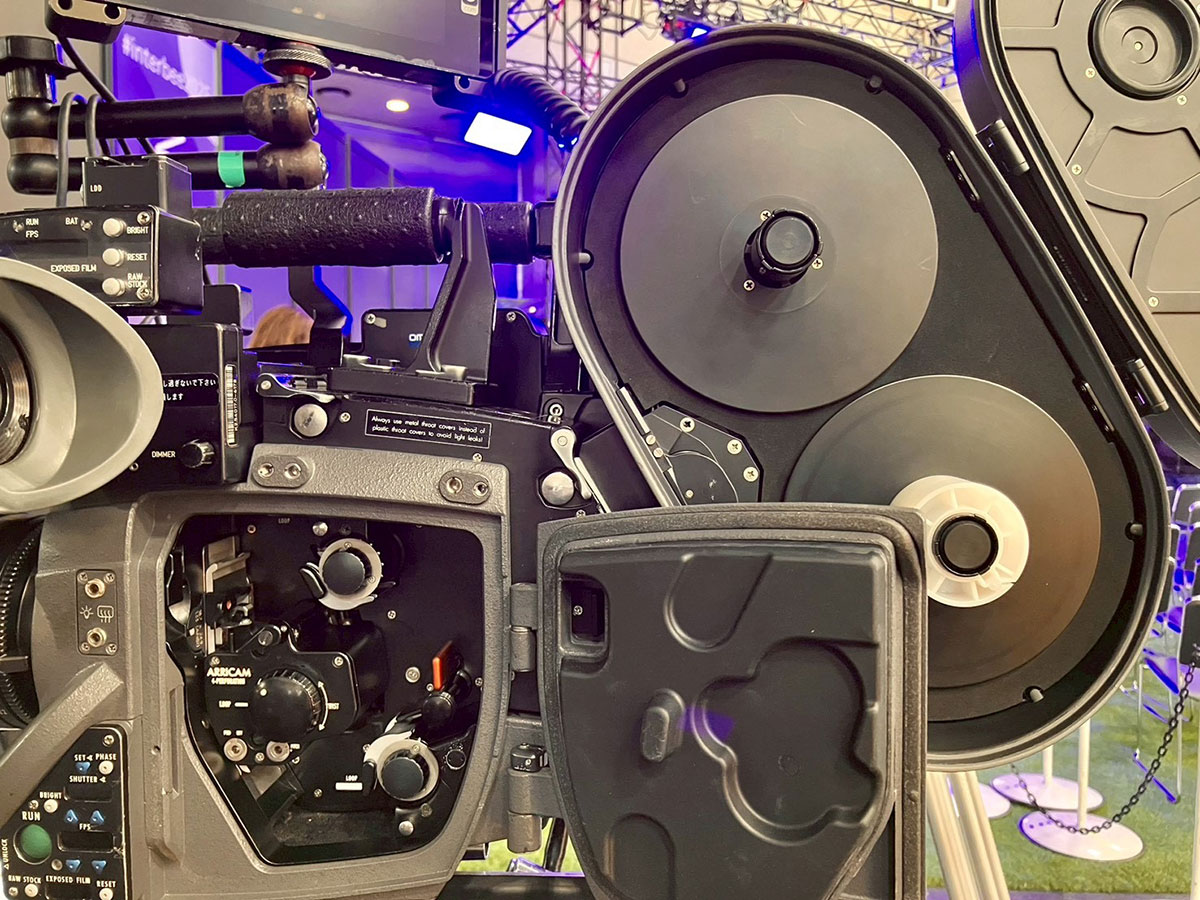

特に2日目の11月20日のセッションでは、昨年も大きなご協力を頂いた撮影監督の山本英夫さんの、この30年間で110本のメジャー作品を撮り続けてきた作品紹介とともにそれに使用した撮影機材の変遷の貴重なお話を筆頭に、実際に現行のフィルムカメラを持ち込んでのタッチ&トライ解説や、現役撮影監督、映画カメラマンたちによる、フィルムとデジタルのパネルディスカッション、そして実際に元カメラメーカー開発者視点からのフィルムライクという表現の技術的根拠解説など、多くの視点によるフィルムの現状を捉えた1日となったのは興味深い。

詳しく全てのここで語るスペースがないのが残念だが、実はこの模様は、Inter BEEの公式サイトでアーカイブ視聴することもできるので、興味のある方はぜひ覗いてみてほしい。閲覧は12月19日まで。

-

※

同サイトでのアーカイブ閲覧は、Inter BEE来場者登録が必要。

-

※

使用映像の版権の関係上、アーカイブ公開できないセッションもあります。

INTER BEE CINEMAから見えてきたこと

初回開催から一年経った今年のINTER BEE CINEMAだったが、多くの関係者の方からの認知という下地もあり、初日から多くの来場者に訪れて頂いたのは非常に嬉しいことだ。また今年の来場者がかなりはっきりとした目的を持って来場される方も多かったことも興味深い。誰々のセッション目当てとか、国内初公開のレンズを見にきたとか、何ミリのレンズをこのカメラにつけた際の雰囲気を見たいとか、ある意味で非常に理想的なエリアになっていたことは微笑ましい。

またフィルムカメラが最近海外ではモアレ防止のために、インカメラVFXの際の撮影で使われることもあり、先端技術とフィルムなどの旧態依然のテクノロジーの融合を思案する場になったのも面白い現象だ。そんなフィルムカメラ回帰の潮流に少しでも触れたい来場者も多かったように思う。いずれにせよ歴史は繰り返されるだろうし、フィルム撮影再見のいい機会になったことは企画者としては嬉しい限りだ。

また今回一つ気づいた大きなことは、長年現場で培われた様々なリテラシー(物を取り扱う作法の形式)を、新しい技術や新しい定義で覆すことはとても難しいし、それを無理に覆そうとすると、ともすれば危険が及ぶ場合もあるということだ。今回フィルムカメラの設置から操作、そして分解にはそれなりの専門技術が必要であるがゆえに、フィルムテクニシャンの撮影助手を専門的にお願いした。彼らが居なければ今回の現場も成立しなかったのは間違いないし、そうした現場スタッフの後進の養成も重要な課題である。

レンズやカメラの取り扱いにしても同じことが言える。メーカーが変わればなおさらだが新しいカメラが出てくれば、使い方やメニュー表記、操作方法も当然少しずつ違ってくる。今回準備段階である新しいカメラのメニューの表示について、日本語表記がこれまでの常識的な表記とは異なるものがあった。それでスタッフは最初操作に苦慮したが、スタッフの多くがバイリンガルだったこともあり、メニューを英語表記に変えてみると誰もが納得のいく表示になった。撮影現場というのはいつも一定の法則と基準で動いているわけで、スタッフもその作法が少しでも変わると戸惑い、また学び直す手間が増える。デジタルの恩恵はあるのだが仕事が増えたと評する人が多いのもこうしたことに由来することもしばしば見受けられる。これは最悪の場合は撮影事故につながるということだ。この撮影現場における”受け継がれたリテラシー”が、実は良い作品作りに大きく関係していることも熟知してほしい。

毎年このような展示会で新製品が出てくることは確かにワクワクするものだが、必ずこうした業界リテラシーを深く理解した上で、新しい技術・製品開発に取り組んでほしいと常々思う。

PROFILE

石川 幸宏(いしかわ ゆきひろ)

映像プロデューサー/ジャーナリスト

映像関係専門のジャーナリストとして約30年に渡って活動。国内外で映像制作機材、技術、制作ワークフローなど取材し、記事執筆も多数。

DV Japan誌、HOTSHOTなどの専門誌の編集長を歴任。映像関連のアドバイザー/コンサルタント/スーパーバイザーや、近年は映像プロデューサーとして作品制作にも参画。日本映画撮影監督協会 賛助会員、(一財)プロジェクションマッピング協会 理事/広報アドバイザー。