石川幸宏コラム 『My POV』 vol.1|LUT

公開日:2025年10月23日

LUT(ラット)についてのあれこれ

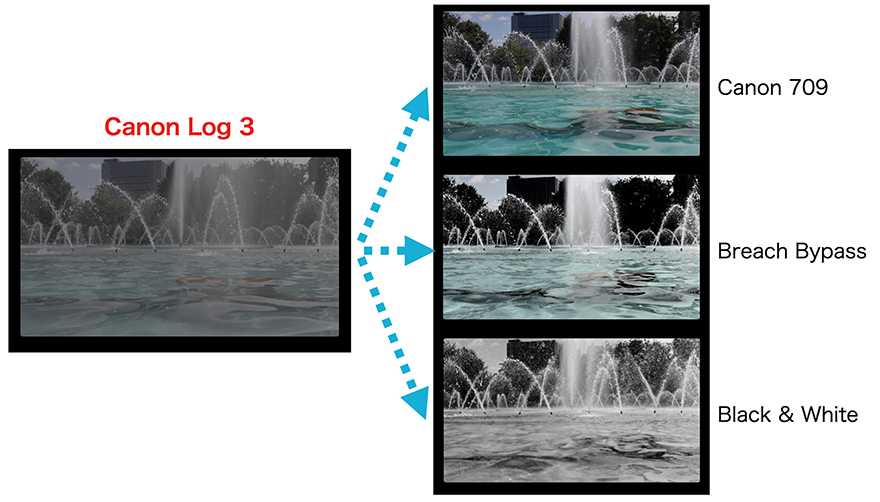

優秀な撮影監督かフィルム撮影の経験者以外、デジタルシネマカメラのLogで収録した映像素材をそのまま見て、仕上がりの色をはっきりと想像できる人は少ないだろう。撮影されたLogの映像が、最終的にどのような色になるのかを現場で確認したいのは、役者や演出家だけでなく、照明、メイク、スタイリストなど、どのスタッフも当然だろう。Logで撮影するという方法で、編集工程でカラーグレーディングする作品の多くはLUTを使用しているのは今では常識。各社カメラメーカーから提供されている純正LUTも多く、そのLUTを当てて仕上げの映像を想像しながらモニタリングして撮影することも、すでにプロ業務で映画・ドラマ、CMやPVなどの映像制作の現場では珍しくないだろう。

この9月に、キヤノンからもようやくメーカー純正の充実したLUTシリーズが発表された。その取り扱いやダウンロード、サンプル映像などを取りまとめた、総合情報サイト『Canon LUT Library』も公開されている。

これは従来からPower Shot V1などにも搭載されていた14種類のカラーフィルターに加えて、27種類のキヤノン純正LUTが新たに公開され、計41種類ものLUTが用意されている。また、そのサンプル画像を参照することができ、もちろん全て無償ダウンロードが可能だ。

このキヤノン純正LUTの詳細情報については、下記のサイトをご参照頂きたい。

キヤノン純正LUTは、使用用途に応じて現在3タイプ(各々2種)のLUTが用意されている。

<PC通常版>

Canon Log 2/3からRec.709(BT.709)へ変換する『Log to 709 LUT』の、Log2-to-709/Log3-to-709

<PC応用版>

Logの色味だけを変える『Log to Log LUT』の、Log2-to-Log2/Log3-to-Log3

<カメラ用>

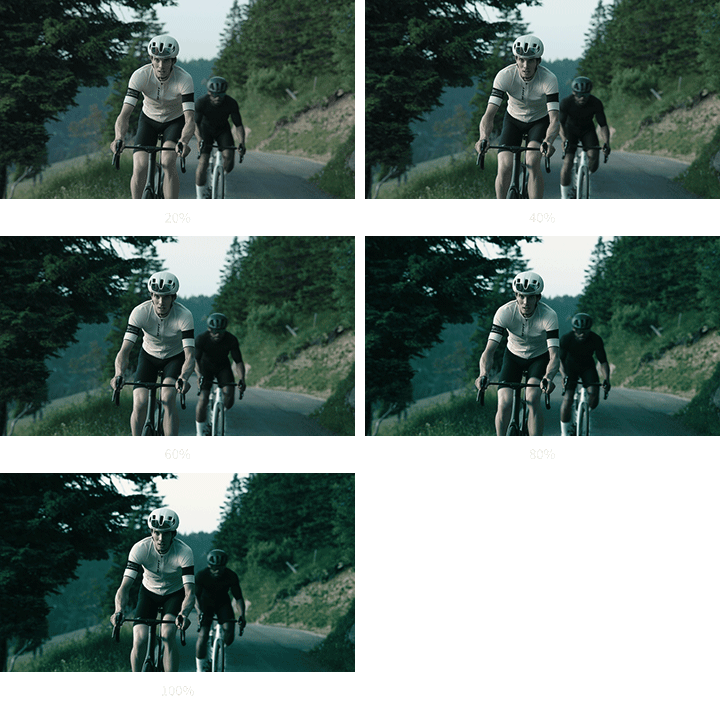

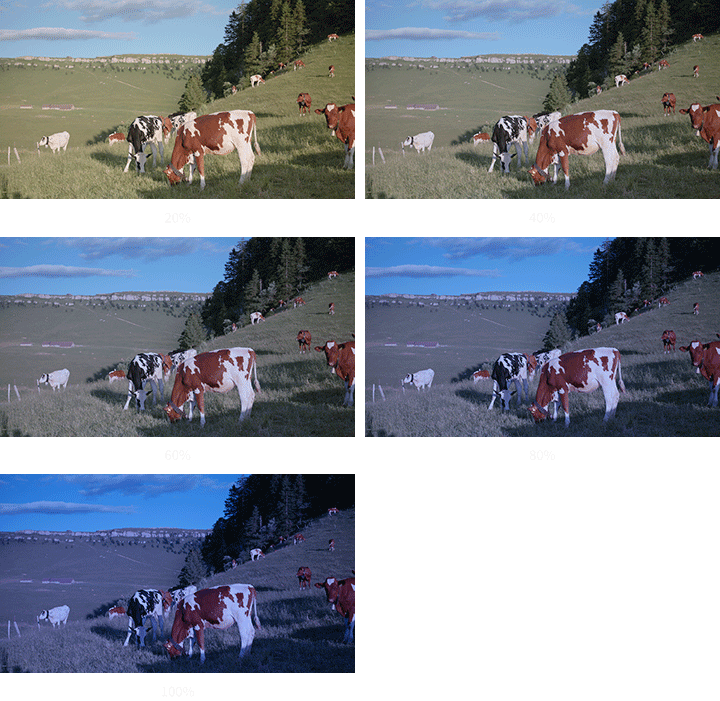

キヤノンの対応カメラ内にインポートして、Look ファイルとして使用できる、Log2-to-709 Intensity/Log3-to-709 Intensity

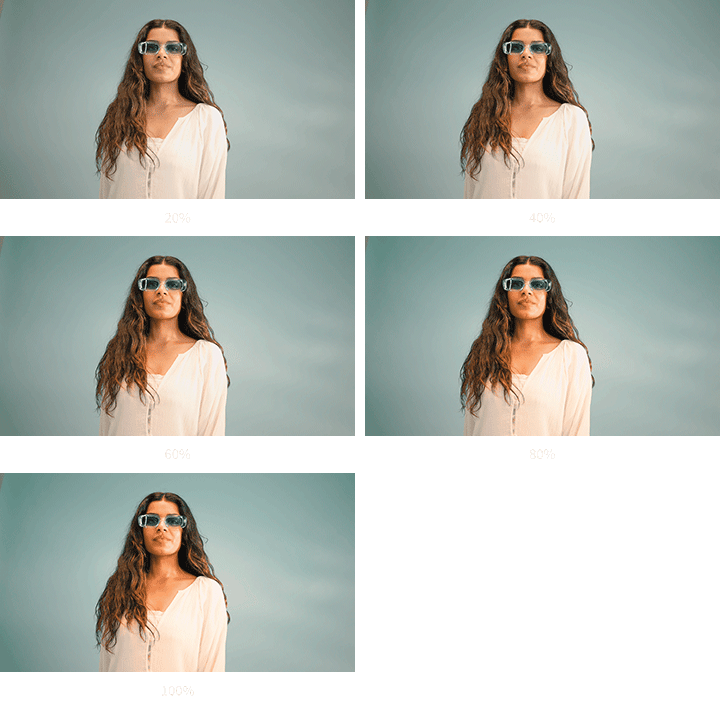

ちなみにこのカメラ用のLUTは、各LUTでそれぞれ20%、40%、60%、80%、100%という5段階の効果の掛かり具合(強度)が用意されており、LUTのかかり具合を好みで選択できるようになっている。

-

※

Lookファイル機能としてカスタムピクチャー(CP)でLUTを登録し撮影する場合、Logのデータは残らずそのLUTが適用された状態で記録されることになる。RAW記録の場合はその限りではなく、記録映像には影響しないため、LUT適用後のイメージを確認しながらRAW記録が可能だ。

今回は、このLUT公開を機にLUTについて少し触れてみたいと思う。

LUT=LOOK UP TABLE

デジタルシネマカメラが普及して、Log形式で撮影された素材を扱うようになった頃から出てきた用語として、この『LUT』がある。多くの場合「ラット」と呼ばれるが、人によっては「ルット」と呼ぶ人もいる。これはLook Up Table(ルック・アップ・テーブル)の訳なので、簡略化する際は「ルット」の方が正しい発音なのかもしれない。

このLUTだが、元々はカラー印刷の世界で1980年代のDTPの普及等によって、デジタル処理で印刷物を作る工程が生まれた際に、色変換や色補正の際にカラーマネジメントプロセスの用語として使われはじめてきた。

私も編集者として長いこと雑誌やカタログ・ポスターといった印刷物を作ってきた経験上、印刷屋さんとカラーの話をする際にLUTという言葉を聞く機会もあった。要はカラーを参照(Look Up)して、正しい、もしくは合う色を見つける(Retrieve)ためのプロセスを意味する言葉で、デジタル上で効率的に色を変換することを目的としたものだ。

LUTはいつから使われ始めたのか?

LUTの技術的なことを詳しく書いても、カラーサイエンスの難解な話になるだけなので、ここでは今のデジタル映像の時代になってからの、映像用LUTの黎明期の話を少しだけ。

映像業界で頻繁に使われ始めたのは、Log機能を搭載したシネマカメラが一般的に市場に出回り始めた2010年代前半から少し経った頃、カラーグレーディングシステムというソフトウエアが普及し始めた、ちょうど2014年くらいから徐々に使われ始めたように記憶している。

要はカメラ内でLog収録できるようになったカメラで、撮影したLog素材をモニターでそのまま見ると、白っぽくコントラストの低い眠たい画像なので、そのままだと完成版の映像は想像しがたい。そこでモニターで仕上がりの色を確認するためにできたのがLUT、いわゆる『709LUT』と呼ばれる、TVモニターへ規定表示をするためにカラースペースをRec.709(BT.709)に合わせて見やすいようにしたものから、いまのLUTの歴史が始まった。

さらに進んでいくと、ハイエンドの映画作品などでは、撮影者や監督が作品の完成イメージに近づけるような色味を、撮影時や編集時に想像しやすいようなLUTが出てくるようになり、これがいわゆる「クリエイティブLUT」と呼ばれるもので、今やシネマカメラでの撮影現場では常に使われるようになった。

ここ数年は、撮影者が自作したクリエイティブLUTをシーン別に用意するなど、自分のお決まりのLUTを標準化している撮影監督やカメラマンも少なくないだろう。

LUT Libraryにある名前

ここ数年で各社カメラメーカーがこぞって、メーカー発の純正オリジナルLUTを出してきた。キヤノンのこの時期の発表は、少し後発な感じだが、出てきたその種類が凄まじい。なんと41タイプのLUTが用意されている。

まあ使う側としては、選ぶにしても少し数が多すぎな気もしないでもないが、それでもシーンを細かく分けて様々な種類が用意されているので、LUTのネーミングだけにとらわれず、色々試してみるのも良いだろう。

幾つかサンプルを提示しておくが、LUTというのは要は作品の『演出手段』の一つと考えるべきで、実際にその映像作品が最終的にどんなものになるのか、誰に見せるのかなど、その目的に応じて色の方向性を見せる指針となるものだ。

こちらのサンプルは編集の際に、後からLUTを当てたものではなく、撮影時に、色の仕上がりの雰囲気を目視してから撮影したかったので、EOS R50 Vのカメラ内のカスタムピクチャー(CP)にあらかじめお好みのLUTをインストールして、撮影時に被写体の雰囲気に合ったLUTを選んで撮影したものである。

動画から切り出した静止画でのサンプルになるが、例えば路面電車の風景で少し昭和レトロなイメージを出すために、次のような種類を選んでみた。

色に関しては制作者の意図によって様々なので、あくまで嗜好性として見て頂くしかないが、ここでは今回用意されたLUTの中で、そのネーミングで気になる用語について、その語源やエピソードなどを少し紹介してみたい。

Bleach Bypass(ブリーチ バイパス)

フィルム時代を知っている、もしくは研究していて、さらに写真や映像技術に詳しい人であればご存知かと思うが、フィルム現像時の技術を発祥とする「銀残し」=いわゆる英語で言うところのブリーチバイパス(Bleach Bypass)と言われる技法がある。聞いたことがある人も多いと思うが、これをデジタルにおけるカラー効果として、LUTとして簡単に当てられるようにしたものだ。

今回のLUTにも2種のブリーチバイパス(Bleach Bypass Green/Bleach Bypass Sumi)が用意されている。

出来上がる絵の雰囲気は、簡単に言ってしまえば、ハイコントラスト&低彩度。いわゆるコントラスト強めで少しレトロ感も感じられる、モノクロとカラーの中間的な雰囲気を醸し出す画風だ。

当時の技術的には、フィルムの現像時に銀の成分を取り除く処理をしない=銀を残すことで、こうした効果を得られたのだが、この「銀残し」は、実は日本映画が発祥の技法である。

ネット等でも散々出ている情報なのでご存知の方も多いと思うが、今から65年前の1960年、市川崑監督作品の「おとうと」で初めて実用化されたもの。当時の名映画キャメラマンだった宮川一夫氏が、大正時代の時代設定の雰囲気を表現するために、フィルムの発色部分の銀成分を残して現像するという手法を考えて生み出された技法で、当時の市川崑監督は「『おとうと』で表現したい大正時代は、激動の昭和や明治にくらべて無風だと捉えて、その表現として『カラーでもモノクロでもない』中間的な色で表現したかった」ために考えた方法だという。

(ちなみに、この時代の映画人の撮影者たちは、キャメラマンという呼び方や表記に大変こだわりを持っていらっしゃる。カメラマンというとスチル(静止画)の人のことで、映画を撮る人はキャメラマンである!と。)

もちろん当時は撮影時の工夫も必要で、モノクロ映画的に強めのコントラストで撮影したり、発色を抑えるために色温度を計算したフィルム素材を、現像時に現像液を全て洗い落とさずに銀を残したままポジを焼いて、ネガは通常カラーで、ポジは1本ずつシルバーカラーで焼くという、非常に手間のかかる工程だったという。その後、デビッド・フィンチャー監督の「セブン」や、スティーブン・スピルバーグ監督の「プライベート・ライアン」など、海外の名作品でも同じ技法が使われたことで、ブリーチバイパスとして広まったようだ。それが今では、カラーグレーディングソフトやこうしたLUTで、それに近い画風が簡単に表現できてしまうわけだ。

またこれも余談になるが、黒澤明監督の撮影助手であり、撮影技師・キャメラマンで文化功労者の木村大作さんにお聞きした話で、当時、宮川一夫さんが黒澤明監督の「用心棒」の撮影現場に呼ばれた時のこと。レンズの選択で宮川さんは普通に35mmなどの標準的なレンズで撮ろうとしていたところ「そんなレンズで撮るんじゃない!これを使え!」と黒澤監督から怒られていたそうだ。当時あの『技術の大映」からきた、名キャメラマンの宮川一夫さんに対して黒澤明監督は、自前で持っていた通称『クロサワレンズ』というレンズを指定した。それは200mmの望遠レンズだったそうだが、結果的に望遠を基調とした世界観であの名作「用心棒」が出来上がった。そのエピソードからも当時の映画監督の作品の細部に渡る演出へのこだわりが感じられ、「銀残し」もまた市川監督が時代演出へのこだわりから生まれた技術だったのだろう。

Time of Day/Day for Night

Time of DayというシリーズのLUTが用意されているが、その中には朝から夜までの1日の情景を6つのシーン別に表現するものが用意されている。

中でも『Day for Night』というLUTが2種(Day for Night/Day for Night Blue)用意されているが、これは屋外ロケでの昼間の撮影を夕方や夜のシーンのように見せることができるものだ。

これも映画の表現手法としては一般的なものだが、要は昼間に撮影したものを夜のように見せる技法がある。これは映画の撮影現場ではよくあることだが、実はこれ、そもそもユニオン(組合)管理が厳しい撮影現場という状況下から生まれたハリウッド発祥の技法でもある。ハリウッドでは組合によってかなり厳密に労働時間が守られるが、特にキャストの子役の撮影時間は昼間の時間帯と厳格に決められており、特に屋外での夜のシーンをリアルなロケーションで撮ることはほぼ不可能だ。そこでこれもフィルム時代からの手法だが、露出調整やNDフィルター、照明の逆光効果等によって昼間に撮影しても月光下の夜のように演出する手法を作り出した。まさにこれをLUTとして表現できるようにしたもの。

シーンによっては面白い効果が得られるので、これも使い方で色々多用できそうだ。

Teal & Orange

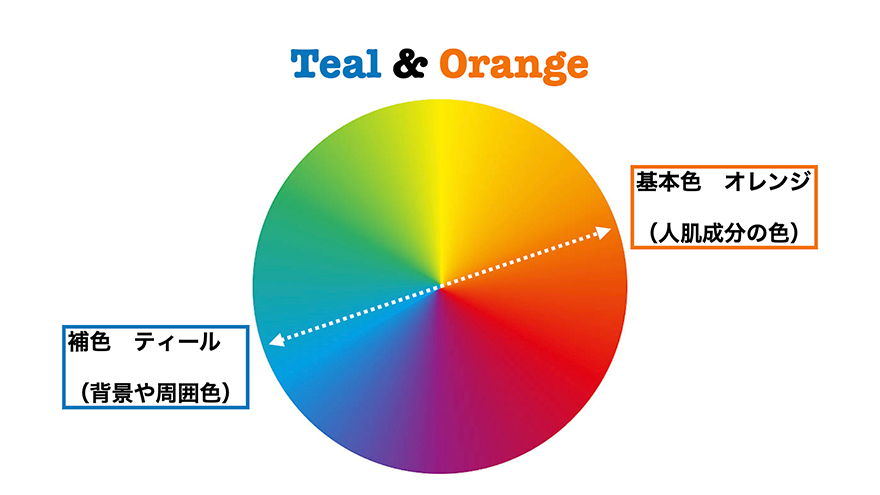

映画の世界でフィルムからデジタルのカラーグレーディングが普及して、少し経った2009年頃に、ある映画を起点にこの『Teal & Orange(ティールアンドオレンジ)』という言葉をカラリストの誰もが口にするようになった。

その映画とは「トランスフォーマー/リベンジ」(2009年 マイケル・ベイ監督)、そう、あのトランスフォーマーシリーズの第二弾である。この映画のカラーグレーディングで使われたのが、主人公の肌の色成分に含まれるオレンジ色をベースカラー(基本色)として、カラーホイールで見る、その反対側にあるコンプリメンタリーカラー(補色)がTeal=いわゆるブルー系の色になる。

画面上で、この基本色と補色を隣接して並べることで、基本色=オレンジ=主人公の顔色が目立つ、というわけだ。一時期、ハリウッドではこの手法がやたらと流行って、画面上の主役の肌色に含まれるオレンジ成分を基本色にして、背景や周囲のほとんどを補色のティール(青系色)にするカラー演出としての手法がもてはやされた。この辺りがカラーグレーディングの世界における『Teal & Orange』というワードの基になっているのだが、まあカラーの考え方としては色相学的にも理に叶っているので悪くはないが、使いすぎに注意が必要でもある。どれもこれも同じようなカラーの作品になってしまわぬように。

ちなみに、Canon LUT Libraryでもその効果によって3種のTeal & Orange(Teal & Orange/Teal & Orange Cool/Teal & Orange HiCon)が用意されている。

カラーマネジメントが進化しても変わらないこと

その作品において、何が正しい色なのか?作品のカラーを決めることは最も難しい作業の一つだ。その指針となる純正LUTや、カラーグレーディングシステムの進化で、これからも映像制作のカラーマネジメント技術は進化し、もっと誰もが簡単に扱えるようになっていくだろう。

その中でも映像のカラープロセスに関して、覚えておくべき重要なことが一つある。

2005年ごろ、ハリウッドでフィルム現像のカラープロセスをデジタル化したシステム、いわゆるDI(デジタル・インターミディエイト)というパイプラインが確立された頃、その中核にあった某ポストプロダクションを訪れた。その頃のハリウッドにおけるDIマスターの一人であり、その後もカラーグレーディングの世界を牽引していたカラーサイエンティストである、ビル・ファイトナー氏に取材した時のこと。

当時の自分には映画のカラープロセスに関する知識は皆無に等しく、さらに英語なのでほとんど何を言っているのかさっぱりわからなかった記憶があるが、唯一その時の彼が発した言葉で、ずっと心に刺さっていることがある。

「最終的に作品の色を決めるというのは最も難しい作業だ。様々な人の意見で結局決まらない、なんてことがよくあるだろう。だって人はそれぞれ目の構造は違うし、見えている色も違うわけだから。これからもカラーマネジメントの世界は技術もさらに進化し、もっと使いやすくなっていくだろう。でもおそらくカラープロセスという作業においてたった一つだけ、未来永劫変わらないことがあると思う。それは『色を決める時は、たった一人が決めるべきだ』ということさ。だってそれが唯一、正しい色だから。」

PROFILE

石川 幸宏(いしかわ ゆきひろ)

映像プロデューサー/ジャーナリスト

映像関係専門のジャーナリストとして約30年に渡って活動。国内外で映像制作機材、技術、制作ワークフローなど取材し、記事執筆も多数。

DV Japan誌、HOTSHOTなどの専門誌の編集長を歴任。映像関連のアドバイザー/コンサルタント/スーパーバイザーや、近年は映像プロデューサーとして作品制作にも参画。日本映画撮影監督協会 賛助会員、(一財)プロジェクションマッピング協会 理事/広報アドバイザー。