石川幸宏コラム 『My POV』 vol.2|映像制作現場の職種変化とこれから

公開日:2025年11月10日

窓外どうする!? 問題

11月はInter BEEの季節だ。かつては”国際放送機器展”と称されていたこの展示会は、過去60年間に渡り、国内最大規模の映像・音響関連の製品を一堂に介した総合展示会として開催されてきた。昨年、開催60回を記念して事務局主催の専門展示エリアとして、映画制作プロダクションの展示に特化した、”INTER BEE CINEMA”というエリアが新たに誕生。私は光栄にもこの総合コーディネーターとして、初開催にあたり様々な調整役を仰せつかった。

今年のInter BEEでも、INTER BEE CINEMAエリアが設置される予定で、その様子は次回以降にお伝えするとして、昨年の初開催の時に問題になったある事から、私の中でふと、いまこの問題は現場でどうなっているのだろうか?という疑問が湧き上がり、その後色々と調べたことがある。

それは、スタジオセットの窓枠の外の映り込みをどうするか?ということだった。これに起因して映像制作現場での新しい職種の問題が気になったのだ。

この時は、本格的な映画セットをブース内に設置して、撮影のデモンストレーションを行うという主旨で、日本映画撮影監督協会、日本映画・テレビ照明協会、そして日本映画・テレビ美術監督協会にもお手伝い頂き、本格的なスタジオセットを会場に設置。そこで3日間の開催期間中に1本のショート作品を撮り切るという試みを行った。

その中で、セット内にある部屋のベランダに面する窓外の演出があったのだが、そのシーンの撮影をどうするのかという問題があった。通常こうした窓外演出は、現在の撮影では通常LEDウォールを配して窓外の風景を別に撮影し、その映像を用いることが多いだろう。この時の演出について、この場合、一体どの部署が担当して、どこまで責任を追うのか?という話になった。

美術演出として書き割りで何か絵を描いて外に設置する昔ながらのやり方であれば、美術部が担当になるが、LEDとなると搬入搬出と専門知識のある設置担当の部署が必要で、かつそこそこの容量の電気を扱うのでブース内の電気容量とも密接に関係してくる。また照明との配線問題も出てくれば、当然照明部の協力が必要になる。またLED面に映す映像はどうするのか?という話になれば、これまた別班がどこかでロケ撮影する必要が生まれ、撮影部も関与するということになる。一般的な映画のプロダクションであれば、最初からどこかの部署や専用部署を作って、このプロセスを組み込むことは可能だが、こうした単発イベントの限られた条件でこの作業を行う場合、明確なプロデューサーが存在しないため、『窓外問題、どうする?』という課題が宙に浮いたまま、各部署の担当や責任のなすりつけ合いも生じるのだ。

結果的にこの件は、LEDウォールを借りれてもを配置するスタッフが手配できず、また準備期間もなかったため、照明部の技術と機転で書き割り的な賢い演出で切り抜けることができた。

実際に昨年のINTER BEE CINEMAでは、他でも随所でこのような事象が起こり、結局私も自らがプロデューサーではなかったが、責任上、LEDウォールのレンタル手配や交渉から、書き割り演出のための不足だった照明器具の買い出し手配、さらに撮影済みデータのローダー役から追加機材レンタルの機材手配と運搬、またスタッフのクラフト用意や追加作業時の弁当手配までと、撮影、照明、制作のいくつかの作業を兼任した。要はコーディネーターでありながら、PM、プロデューサー、PC、PAまで雑用を引き受けたのだが、誰かがそうした「はみ出し業務」を買って出なくては、撮影現場なんて上手く回らないわけだ。

撮影現場でも中間職種が増えてきた現実

立場上、ここ最近は映像プロデュースや、前述のような現場演出のコーディネートの仕事を請けることが多いが、この10年、映像制作業界では新しい職種、例えば、DITやインカメラVFXのディレクターなど、撮影部関係だけでもこれまでにない職種や仕事がやたら増えている印象がある。

特にデジタルのワークフロープロセスを取り入れてから、現場から聞こえてくるのは「仕事量が以前よりも増えた」という声だ。撮影部や照明部は技術職なので、技術進化とともに役割分担がある程度増えるのはやむを得ないが、DITなど仕事によっては、撮影部でもなければポストプロダクションでもない、中間位置に当たるような職種など、全く新しい既存の所属部には収まらない部署も数多く出てきている。その仕事が一体どの部署に割り振られるべきなのか?そのプロセスが必要になった時、一体誰が責任を取るのか?そんな現場での問題も増えている。映画大作やドラマなど、ある程度時間をかけて組織的に制作する作品は別として、多くの中小の現場では、デジタルプロセスが増えた分、一人の仕事内容が増えて何役もこなすケースも少なくない。日本では分業体制が取れない現場も多く、特にスモールプロダクションの制作では兼任している職種も多いだろう。

今回は、いま一度、現代の映像制作の職種について考えてみたい。

海外の映像制作現場に見る新たな職種

Inter BEEの一件があってから、海外の映像制作記事からの独自調査により調べたところ、新たな職種についてのレポートからいくつか簡単に紹介してみよう。

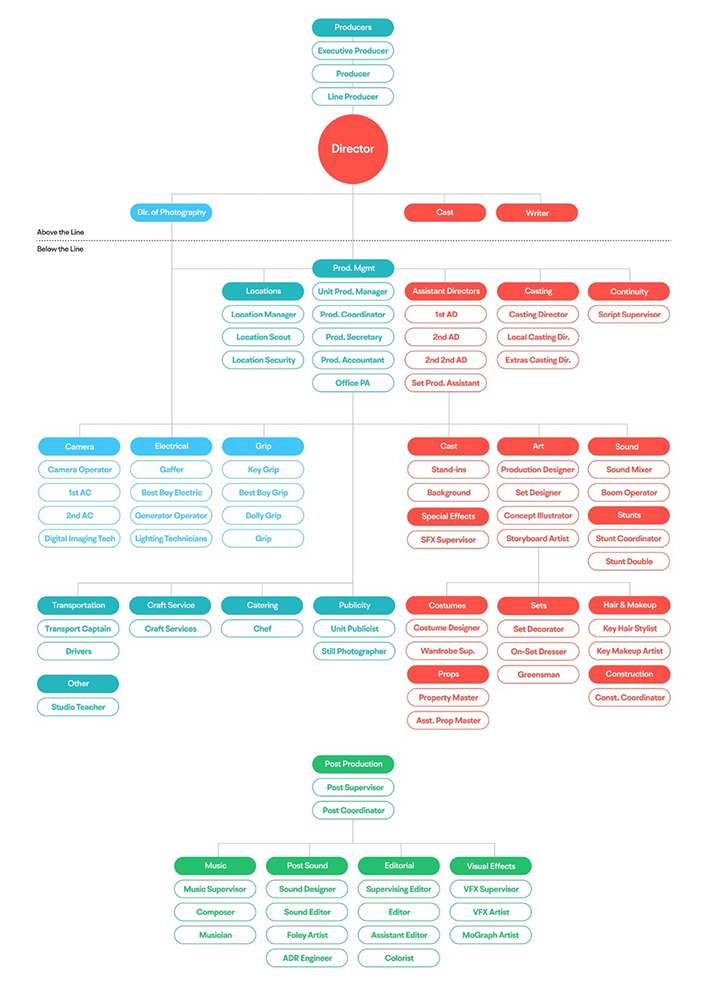

いずれも上記の構造図からは少し外れた職種になる。

まずバーチャルプロダクションの普及により、LEDウォールを配したスタジオ撮影時に「ライブ合成/リアルタイムVFX」「物理セット+CG背景」「カメラトラッキング+LED背景」といった技術的条件が複雑になってきており、その調整・管理・現場対応を行うポジションとして、Virtual Production Coordinator(バーチャル・プロダクション・コーディネーター)がある。ここで求められるスキルとしては、通常の撮影現場の経験はもちろん、VFXやリアルタイムレンダリング技術への理解、カメラ/照明/セットを横断したコミュニケーション能力、ステークホルダー(カメラ部、照明部、VFX部、セット部、撮影監督)間の調整力など、深く広い見識が求められる。

すでに多くの人が知っている、現場でのカラーとデータの管理者であるDIT(Digital Imaging Technician・撮影データ管理)/Data Management Specialistは、デジタル撮影(RAW形式、4K/8K、多カメラ、HDR、VR撮影、ドローン&リグ)になって、撮影直後からのデータバックアップ、ラップアップ(最終的なデータ管理・整頓・納品準備のプロセス)、撮影素材の整理・選別・ログ取り・VFX用素材の準備など、非常に重要なポジションになっている。特にLUTを使用したカラーマネジメントの管理などは多くのCM、映画の現場では欠かせないものになった。

インカメラVFXも最近多くなった撮影方法として注目だが、そこで欠かせない存在なのが、In-Camera VFX Director/On-Set VFX Supervisor(インカメラVFX監督/現場VFXスーパーバイザー)だ。

バーチャルプロダクション・LEDボリューム・リアルタイム合成といった撮影段階でのインカメラVFX(LEDウォール背景などを利用して撮影現場で映像効果を完成に近づける手法)の浸透で、撮影中にVFX的な判断・カメラ配置・リアルタイム合成チェックを行う「インカメラVFX監督」や「現場VFXスーパーバイザー」といった新しい監督的ポジションが増えている。これはスタジオ撮影で“撮って出し”に近いルックを確保することで、ポスト負荷を軽減し、リアルタイムでクリエイティブな判断を早めるというメリットがある。日本でも撮影時にグリーンバックでなく「実景+リアルタイム合成」「カメラのライブコンポジット」という動きがあり、このあたりの専門職が増えてくる可能性がありそうだ。

こうした流れから、撮影からポストプロダクション、マーケティング、アーカイブ、配信へとつながるデータ量・形式・用途の管理業務が爆発的に増加した。そこでは撮影素材だけでなく“映像資産(Digital Assets)”として管理・活用する必要が出てきたのである。そのため、「制作データ&アセット管理プロデューサー(Production Data & Asset Producer)」や「メディア資産管理(MAM:Media Asset Manager)」といった職種が、プロデューサーやラインプロデューサー/PMの一部機能として設けられるようになってきた。

具体的には:撮影素材のログ管理/メタデータ付与/VFX納入・アーカイブ・再利用ポリシー/配信用マスター管理/カラーマネジメントとの連携/クラウド/オンプレミス管理など、仕事内容は多岐に渡り、かなりの専門知識が必要だ。

そして近年では、生成AIの活用で急速に必要とされてきている、Synthetic Media Manager/AI-Workflow Consultant(AI・合成メディア管理者/AIワークフローコンサルタント)といった職種が登場してきた。

映像制作におけるAI/合成メディア(合成背景、AI生成の音声・映像、フェイス/ボディ合成など)の活用は世界で急速に進んでおり、これに伴って「AI活用の倫理・著作権・プロセス設計/ツール選定/現場導入」を専門に扱う職種が必要になってきている。例えば「AIで生成された背景やCGキャラクターをどこまで“合成”と扱うか」「実写とのクロスチェック」「声のクローン生成」「フェイススワップ/ボディスキャン」などの領域に対して、撮影現場・ポストプロダクション側で権利関係の管理を含むガバナンスをかけられるポジションだ。

こういった役割は今後、制作会社・スタジオが“AIで短納期/低コスト化”を進める中で、今後特に需要が高まると予想される。

また、映画や放送などのオールドメディア作品から、最近はNetflixやAmazon Primeなどのネット配信作品が多く作られるようになった中で必須なのが、ストリーミング専用の脚本スーパーバイザーや、従来のスクリプターとは異なる、エピソードごとの継続性を考える専門家が生まれてきた。ネット配信などのシリーズものへの発展が進む中で、「連続エピソード」「スピンオフ」「複数シーズン」「多地点ロケ撮影」といった制作形態が複雑化してきている。これに対応して、従来の“映画用脚本スーパーバイザー”などとは少し異なる「エピソディック/ストリーミング用脚本スーパーバイザー(Streaming Content Script Supervisor)」や「シリーズ継続性スペシャリスト(Season Continuity Specialist)」といった職種が出てきているのは興味深い傾向だろう。撮影・編集・VFX・配信に至るまで、シリーズ全体のトーン・キャラクター継続・世界観/ユニバース構築を維持するための“脚本⇔撮影⇔ポスト”を横串で見るコーディネーター的な役割になっており、現在の映像コンテンツ制作のカギを握るポジションだとも言える。人気の韓国ドラマなども裏ではこうした役割の職人が世界的人気作品の火付け役になっているのだ。

これらはもちろんほんの一部で、まだまだ複雑化しているワークフローの中で、さらなる中間管理職的な部署ができているようだが、これだけを見てもなかなかの仕事量になる。そこにきて日本のような少数精鋭の低バジェット作品が多い中では、誰かにシワ寄せが来る現象は必ず起こる。そこをどう咀嚼しつつ取り入れていけるのかが今後の大きな問題だろう。

撮影部周辺だけを見ても、ましてや撮影監督システムを要する海外制作の体制と、撮影部/照明部/特機部が分業体制の日本の体制とでは、こうした新分野の職種に関してもポジショニングが難しい側面もあるので、各プロジェクトごとに必要に応じて創作しているのが常のようだ。

だが最終的に、この”得体の知れない”新しくて面倒な仕事は、なぜだかプロデュース側、つまり制作部の仕事に回されるケースも少なくない。

プロダクションにおける最も重要なポジションはPM

また一般的に『制作』と言われる業務は、PMからラインプロデューサーまで色々あるし、その仕事内容や役割も増えている。それでなくても最もプロダクション(撮影現場)で重要なポジションであるにもかかわらず、日本ではあまり重要視されていない役割のようだし、この点は私自身が最も納得のいかない点でもある。ハリウッドではこのPM以下の制作業務は本当に重要視されているし、優秀なPMはビバリーヒルズに家を持っているという話をよく聞いた。現在の映像制作で最も重要なポジションだと言えるし、ここが上手く機能している現場で撮影された作品は、必ず良い作品に繋がっていると言えるだろう。

そもそも制作=プロデュースの仕事とはなんだろうか?日本では特に、よくわからない序列制度によってプロデュース業を学んでいないプロデューサーも多く、そのための現場での弊害も多いと聞く。

ハリウッドなど海外現場では、実際には下記のような構造になっている。

エグゼクティブプロデューサー(Executive Producer・製作総指揮)

|

プロデューサー(Producer・制作全体の責任者)

|

ラインプロデューサー(Line Producer・実制作の責任者:予算・スケジュール・契約・チーム構成管理)

|

プロダクションマネージャー(PM=Production Manager・各部門の進行管理:撮影スケジュール・人員調整・リスク管理)

|

プロダクションコーディネーター(PC=Production Coordinator)/プロダクションアシスタント(PA=Production Assistant(調整・事務・庶務)

その中を細かく見てみると、

PM(プロダクションマネージャー)

スケジュール・コスト・人員配置の管理者。ADや撮影監督、VFX、ポスト部門と連携して進行をコントロールする。現場実務よりも「管理・予算・調整・リスク対応」が中心。

ラインプロデューサー

予算と現場をつなぐプロデューサーで、制作費全体の配分・スタッフ契約・日当設定などの権限を持つ。クリエイティブ判断にも関与。

プロダクションコーディネーター

各部署のスケジュール・資料・物流・コミュニケーション管理。日本でいういわゆる「制作さん」「制作進行」に最も近いだろう。

プロダクションアシスタント

現場のサポート・庶務・資料運搬・雑務などの実務担当。放送分野のADと同じく、制作キャリアのスタートポジション。

となっているが、ハリウッドなどの海外と日本では、制作分野に関しても一致しているわけではない。今回テーマにしている新しい職種に関しては、とりわけエグゼクティブ・プロデューサー以下の管理職の理解が必要だし、ラインプロデューサーやPMが、新しいデジタルワークフロープロセスを深く理解して、新部署を設置するのか?、どこかの部署で兼任できるのか?などの判断が必要になるだろう。

とにかく現場の潤滑油となる『制作』のポジションについて、もっとステイタスアップできるかどうかが、良い作品につながるカギだと信じている。

毎回恒例の余談だが、2014年夏にフランスのパリで、ある日本映画のロケに帯同取材していた時のこと。有名なヴォージュ広場という回廊に囲まれた古い広場での撮影での出来事。回廊全体を使用しての撮影許可はもちろん取っている中で、そこに普段は数十人のホームレスの方々が寝泊まりしていた。その時に、いわゆる制作PAである、クラフトサービス(現場で飲み物やお菓子などを提供する)のスタッフたちが、誰に言われることなくクラフトワゴンととともにそのホームレス達を回って、撮影のための一時的な立ち退きを交渉し、その度に飲み物や食べ物を配りながら、一人ひとり丁寧に挨拶しながら撮影の際の一時的な場所移動を促していた。警備員や警察官を配して、強制撤去させるやり方もあるのかも知れないが、時間が限られるなかで極めて穏便に、しかも撮影隊に対して嫌悪感を発生させず、気持ちよく立ち退いて協力して頂くように促す、その仕事ぶりに本当に感動した。

おそらく彼らの働きがなければ、時間内に理想的な撮影現場は成立しなかっただろう。現場の潤滑油=制作スタッフの存在意義と重要性が示された仕事ぶりを目の当たりにして、改めて『制作』という職種を尊敬した瞬間だった。

PROFILE

石川 幸宏(いしかわ ゆきひろ)

映像プロデューサー/ジャーナリスト

映像関係専門のジャーナリストとして約30年に渡って活動。国内外で映像制作機材、技術、制作ワークフローなど取材し、記事執筆も多数。

DV Japan誌、HOTSHOTなどの専門誌の編集長を歴任。映像関連のアドバイザー/コンサルタント/スーパーバイザーや、近年は映像プロデューサーとして作品制作にも参画。日本映画撮影監督協会 賛助会員、(一財)プロジェクションマッピング協会 理事/広報アドバイザー。