Shot on EOS R5 Mark II/RFレンズ 短編映画「空白のタイトル」

公開日:2025年7月31日

もう一度、あの笑顔に

会いたくて。

青春ラブストーリーの短編映画「空白のタイトル」は、岡島龍介監督による青春純愛作品。この作品は、2025年1月、広島県で撮影が行われ、作品の撮影には、EOS R5 Mark IIと、最新のRFレンズシリーズが全編で使用されました。

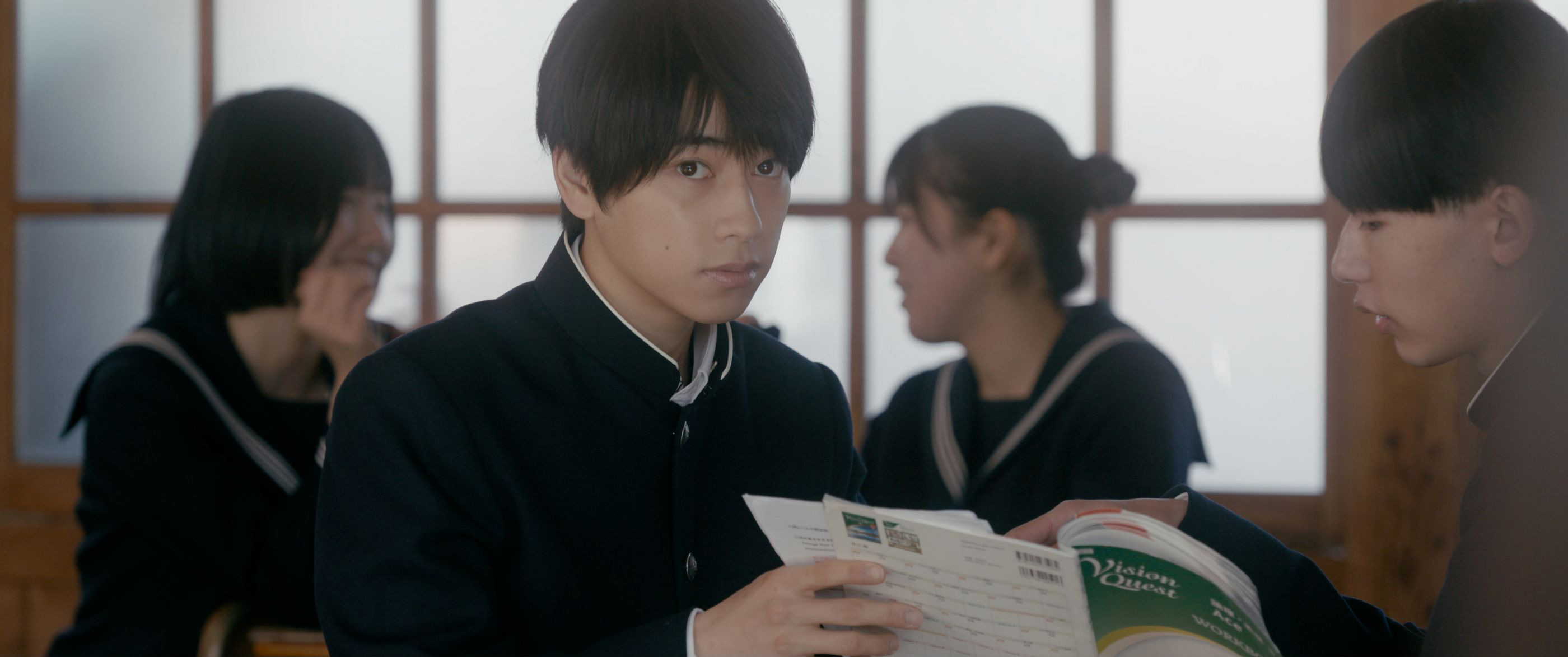

ストーリーは、高校時代の同級生でお互い淡い恋心を持っていた男女が、数年の時を経て偶然の出会いから、再び想いを馳せるラブストーリーです。

撮影ロケは広島県北広島町にある広島県新庄学園という実際の学校で、実際の学生の協力を得て撮影され、また美しい夕景の港湾シーンは、同じ広島県の瀬戸内海に面する倉橋島の桂ヶ浜で撮影されました。

この作品では、劇場映画の撮影に有効な、EOS R5 Mark IIの多彩な機能が遺憾なく発揮されており、実際の撮影にも様々なテクニックが使われています。

ここではそのシーンごとに、どのような技術が使われたかを、実際にこの作品の撮影を担当された撮影監督であり、カメラマンの倉田良太氏に解説して頂いています。

「空白のタイトル」作品概要

高校時代、自分をうまく表現できずにいた内気な少女・美咲は、父から譲り受けた一台のカメラを通して、世界と向き合う方法を見つけていく。

人の表情を撮ることに魅せられた彼女は、剣道に打ち込む同級生・涼の姿に惹かれ、ある一瞬をシャッターに収める。

しかし、気持ちを伝えられないまま突然の転校が決まり、文化祭の展示にその写真を「空白のタイトル」として残し、美咲は去る。

8年後。“SAKI”という名で活躍する世界的写真家となった美咲が、凱旋帰国し母校で写真展を開催することに。現在は教員として働く涼が、エキシビジョンの準備中に一枚の写真と“あのタイトル”に再び出会い、止まっていた時間が静かに動き出す。

「伝えられなかった想い」をめぐる、再会と再発見の物語。

岡島龍介

関東を拠点に活動する映像ディレクター/エディター。ロサンゼルスで映画制作を学んだ後、2015年に日本へ帰国。現在は関東を中心に、CM、ドキュメンタリー、ショートフィルム、ミュージックビデオなど幅広いジャンルで映像制作を行っている。これまでに、SXSW2018正式出品となったドキュメンタリー「旅するダンボール」、ラッパー般若の半生を描き全国劇場公開された「その男、東京につき」などを手がける。企画から仕上げまで一貫して携わることが多く、題材や目的に応じた柔軟なスタイルで映像を形にしている。

倉田良太

JSC

フィルムの撮影部の撮影助手として、川上皓市氏、小林達比古氏の助手として映画作品に関わり2004年に独立。その後「タイヨウのウタ」「散り椿」「唐人街探偵 東京MISSION」などの作品のBキャメCキャメとして参加。撮影監督として「GONZA」「100秒の拳王」など。2014年頃から撮影関連のiOSアプリケーション開発にも着手。そのアプリは映画「ゴジラ-1.0」やNHK「恐竜超世界」、また倉田氏自ら撮影も担当しているNHKの人気番組「100カメ」などでも活用されている。

合同会社9パーセント代表。JSC 日本映画撮影監督協会 所属。

4K Fineモードの優位性

4K Fineモードの優位性

倉田:

今回の作品撮影にあたり、事前にEOS R5 Mark IIのテストを重ねました。

カメラの事前情報として、このEOS R5 Mark IIはミラーレス一眼サイズの小さな筐体ながら、8K RAWで収録できるモンスターマシンであることは当然認識していました。我々が通常劇場映画を撮影する場合、撮影素材の品質をキープするため、最大値の高画質なデータが得られることを望みます。今回の作品は短編ということもあり、当初は収録するマスターデータは、全編8K RAWで収録しようと考えていました。しかしテストを繰り返すうちに、EOS R5 Mark IIの撮影メニューの中で4K Fineというモードがあり、これが非常に優れた撮影モードであることがわかりました。

この4K Fineは、センサーのフル解像度である8Kからのオーバーサンプリングで得られる4K収録のモードです。通常RAWデータは圧縮ノイズが出ないという優位性があります。しかし4K Fineは、4Kで仕上げる前提なら8K RAWよりもSN比が良く、当然データ量も小さくなり、ダイナミックレンジも広いという理想的な映像収録モードになっています。カメラ内で8Kからのオーバーサンプリングでリアルタイムに4Kにしてくれるので、最終的に4K仕上げなら8K RAWと比べてもほぼ遜色ないように思われます。こうしたテスト結果から、この作品では、ほぼ全編をこの4K Fineで撮影することにしました。

4K Fine:8K RAW|データ量は1/10、画質はほぼ同等

当初8K RAWで撮影する予定だった際に、プロデューサーの頭を悩ませたのがその莫大なデータ量でした。データ量は20TB以上を想定していましたが、これを4K Fine収録にしたことで、なんと素材のデータ量はその10分の1にまで縮小され、2TBのSSDのみで取り回しが可能になりました。撮影現場でのデータ取り回しという意味でも、収録後のポストプロダクションのデータの扱いとしても、4K Fineによるデータ収録は、非常に利便性が高く優位性があると思います。

実際に現場でも4K Fineと8K RAWを同ポジションで撮り比べてみたシーンがありますが、8K RAWと比較しても最終的に4Kにした場合、ほぼ遜色ないことがわかります。

派手なVFX合成などを多用するシーンがある作品や、画像の一部分をクロップする(切り取る)ことが必要な場合は、8K RAWが有効なケースもあると思いますが、バジェット(制作予算)や規模を考えても、基本的に4K仕上げが前提であれば、4K Fineで撮影すれば充分にクオリティの高い映像素材を収録することができると思います。

Canon Log 2:ダイナミックレンジを活かした撮影

Canon Log 2:ダイナミックレンジを活かした撮影

倉田:

この作品の撮影では、全体を通して『透明感』というところに拘って撮影しました。それを実現するにあたり、Canon Log 2収録によるダイナミックレンジを生かした撮影が随所に効いていたと思います。各シーンの演出面でもそこが最も重要でした。例えば、室内の演色性のあまり良くはない光と、演色性の良い撮影用の照明機材を合わせたミックス光の中での撮影の難しさは、どのような映画の撮影でもいつも問題になります。色についてもそうですが、コントラストについてもすべてがダイナミックレンジ内に収まっているから良いというわけではないですし、現場の光のコントラストの順番は撮影時に決まっていて、グレーディングでそれを覆すことは整合性のおかしな画になり易いのです。

その中で、EOS R5 Mark IIにおけるCanon Log 2での収録と、そのダイナミックレンジをうまく生かした撮影によって撮影後のポストプロダクション作業における安心感が得られたということです。その代表的なカットが、テストの採点中に涼がスマートフォンをチェックするシーンだったと思います。

このショット(※)は、主人公の一人である涼が座って考えている所から立ち上がって窓際に行きスマホを見るという流れのショットです。当初はこのシーンでは2つにカットを割る予定でしたが、結果的にはそのままのワンカットとして収録しました。その際に椅子の位置と窓際では光量も違いますし背景のハイライトの面積も違います。同じ絞りのままでは露出オーバーになります。しかしCanon Log 2で収録しているのでその調整はグレーディング時にやろうと現場で判断し、思い通りの結果にすることができました。このショットだけなら少し飛び気味な露出でも良いかと思いますが、このシーンはこの後も続くため完全に収まるまで明るさを調整しました。

※「ショット」=海外では「Shot/ショット」=日本での「カット」と同意語。撮影スタートから終了までの1連の1クリップのこと。

シーンライティング × Canon Log

このシーンにおける照明手法を、私は「シーンライティング」と呼んでいます。これは現場のどの位置にカメラがあっても、自然に映るような照明設計のことです。カットごとに照明を変えると、例えばアップのショットなど俳優さんの表情は良いですが、つながりが不自然になることがあります。そこをワンシーン/ワンカットでも自然に見えるように、その撮影現場、そのシーン全体に自然になるようなライティングを施すことを「シーンライティング」と呼んでいます。まさにこのショットはその代表的で、俳優の位置が変わって同時に光の状態が変わっても、Log収録することで、自然な状態で撮影できたのです。

この撮影はカメラのダイナミックレンジが広くないと撮影が難しいのですが、EOS R5 Mark IIのCanon Log 2が広いダイナミックレンジを持っていることから、シーンライティングでの撮影が実現できていると言えるでしょう。

また例えば職員室のシーンや写真展会場のシーン、では、演色性のあまり良くない蛍光灯などの室内光に、人物が立つような僅かなライティングを施しただけだったのですが、撮影素材を見返したときにあまり冴えない感じがしました。この段階ではもっとしっかりとライティングすれば良かったかなと少々後悔したのですが、ここも4K FineモードとCanon Log 2という2つのセッティングで収録したおかげで、カラーグレーディングの段階で、少しガンマカーブをいじるだけで、役者と背景の分離も明確になり、思い描いた透明感のある映像を得ることができました。

Canon Log 2、Canon Log 3の違い

Canon Log 2、Canon Log 3の違い

倉田:

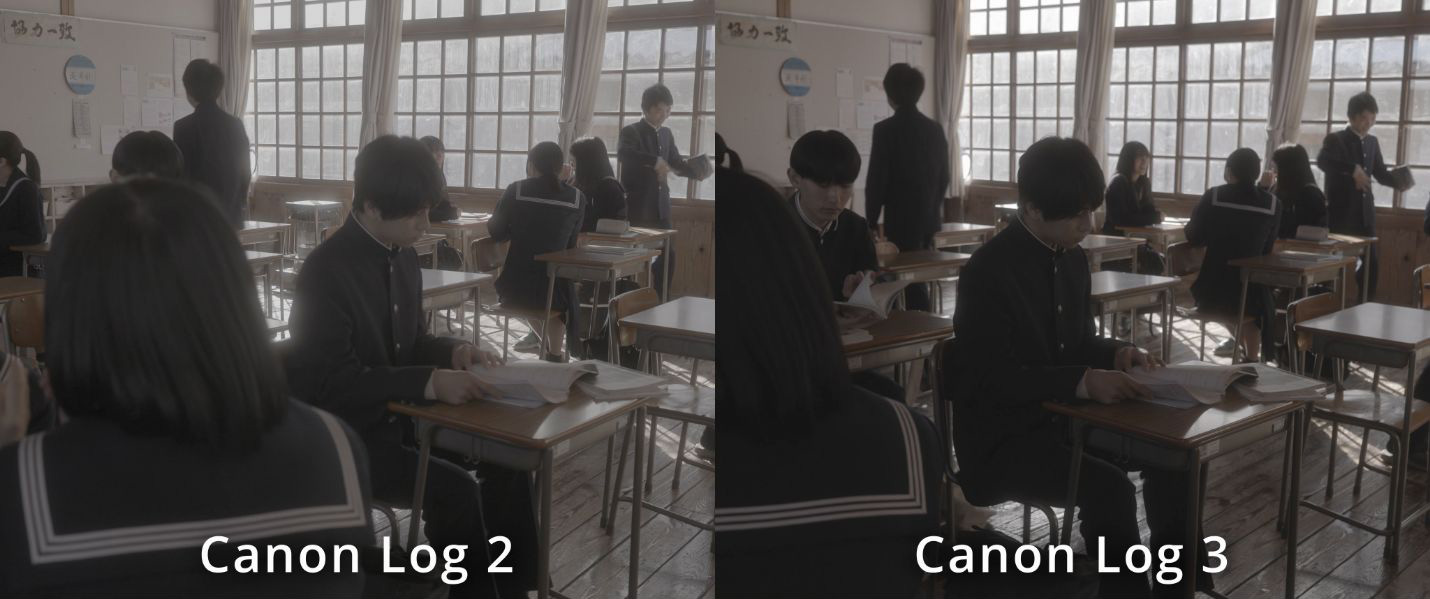

EOS R5 Mark IIには、Canon Log 2、Canon Log 3の2種類のLogが搭載されています。LUTを使用しない場合には、それぞれモニターでの見え方に特徴がありますが、Canon Log 3の方がコントラストが強いのでそのままでも視認しやすく、Canon Log 2の方が眠い絵になっていることは周知の通りです。

教室のドリーショットでは、Canon Log 2とCanon Log 3を同ポジションで比較映像で撮り比べています。一般的にCanon Log 2の方が暗部の階調が豊かでダイナミックレンジが稼げるという利点があるように言われていますが、現行機種では各々に、LUT(Look Up Tabel)を当ててモニタリングした際にはそれほど大きな差異はなく、カラーグレーディングのプロセスを経て、結果としては同じ映像に仕上げることが可能です。LUTを当ててモニタリング出来ない場合には、視認性という部分ではCanon Log 3の方が視認しやすいかもしれません。カラーグレーディング時にLUTを使わずに調整する場合、Canon Log 3の方が触り易いです。

過去シーンと現在シーンが交錯

過去シーンと現在シーンが交錯

岡島:

今回の撮影では、物語の舞台が学生時代とその8年後という2つの時代にまたがっていたため、ロケ地の選定には特に悩みました。

そんな中で今回使用させていただいた広島県の新庄学園さんには、数年前に建てられた新しい校舎と、昭和初期に建設され現在も使用されている古い校舎が共存しており、非常に魅力的な環境でした。

古い校舎のシーンを撮影する場合、廃校などは数多く存在する一方で、「現在も使用されている雰囲気」を再現するのは美術面で非常に手間がかかります。その点、新庄学園さんでは古い校舎が今なお現役で使用されているため、そうした演出を加える必要がなく、自然な生活感を映し出すことができました。

新旧両方の校舎が同じ敷地内にあることで、ひとつの学校内で異なる時代設定のシーンを撮影できる、理想的なロケーションでした。本作のロケ地として選ばせていただいたのも、まさにその点が決め手となりました。

倉田:

教室のシーンですが、高校時代の過去のシーンと現代の授業風景シーンなどの、この作品には2つの時代が存在します。今回はロケ場所となった学校で、木造の旧校舎と新しい内装の新校舎の、2つの場所が得られたことで、過去と現在のシーンを分けて撮影しています。ここでは旧校舎で撮影した高校時代の過去のシーンは、少し過去の感じがするフィルムルック調のLUTを作成して、さらに新校舎の教室や職員室、写真展など現代シーンでは現在のルックを作っています。実際の過去のLUTと現在のLUTを当てた比較映像を見ていただければ、その違いがわかりやすいと思います。

柔らかなスキントーン

柔らかなスキントーン

岡島:

僕が映像制作を始めた頃から、撮影にはキヤノンのカメラを使うことが多く、初めて動画を撮ったのもEOS 5D Mark IIでした。

キヤノンのカメラに一貫して感じている魅力は、柔らかく自然なスキントーンの表現です。ドキュメンタリーやファッション系のCM撮影でも、その色味や質感には何度も助けられてきました。

最近は、自身のメイン機材をEOS R5 Cに切り替えました。動画はもちろん、スチル撮影にも強いこの機種の特性を活かし、最新作「空白のタイトル」では、キービジュアルの撮影も担当しています。

さらに、中島ももさん演じる世界的写真家“SAKI”のアーティスト写真や、本島純政さん演じる岡田涼の学生時代の剣道部写真なども、すべて私自身がEOS R5 Cで撮影しました。

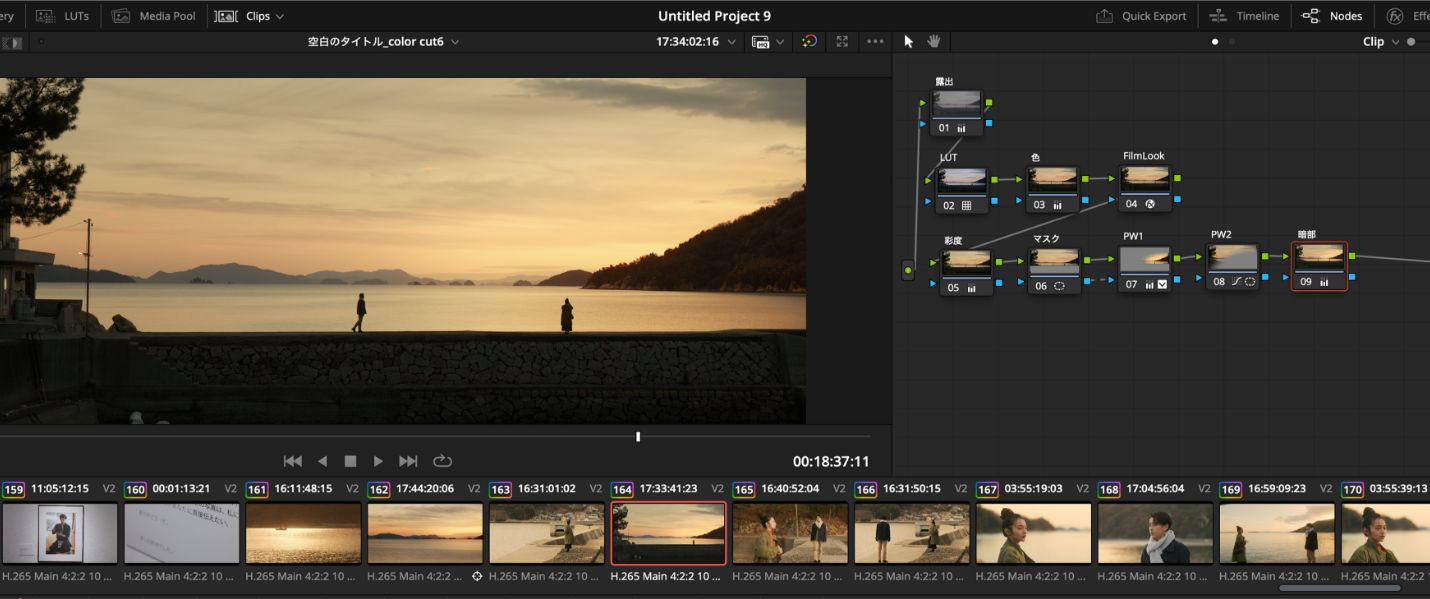

夕景シーンのカラーグレーディング

夕景シーンのカラーグレーディング

岡島:

ラストシーンとなる港の堤防での夕景は、刻一刻と変化する光の表情を逃さないために、EOS R5 Mark IIを4台同時に稼働させ、さまざまなアングルから撮影しました。薄曇りの空の隙間から、奇跡のように現れたオレンジ色の夕陽。その一瞬の光をどう捉えるかが、このシーンの鍵でした。

演出には、僕がドキュメンタリーで培ってきた手法を取り入れています。2人の俳優には、再会という設定だけを伝え、セリフはすべてアドリブ。芝居の終わりだけに一つだけ決められた言葉がある。それ以外はすべて、その場で生まれる空気と感情に委ねました。

終わりが見えない即興の芝居と、変わりゆく夕景の光。どちらもコントロールできないからこそ、4台のEOS R5 Mark IIが、そのすべてを受け止めてくれました。

倉田:

最後の夕景のシーンでは4台のEOS R5 Mark IIを使用して撮影しました。

なるべく同じ光の条件の中で撮影したかったからです。刻々と変化する夕景の光の中で、芝居のテイク毎に条件が変わり理想的な夕景のオレンジ色を捉えることはとても難しい作業でした。カラーグレーディングの段階では、プライマリからセカンダリにかけて、いくつかのプロセスを経て最終形の映像が完成しています。グレーディング手法を公開することはネタバレ的な要素も多いですが、こうした作業を経てシーンが構成されることで、初めて感動的なシーンが成立し映画が作品として完成します。

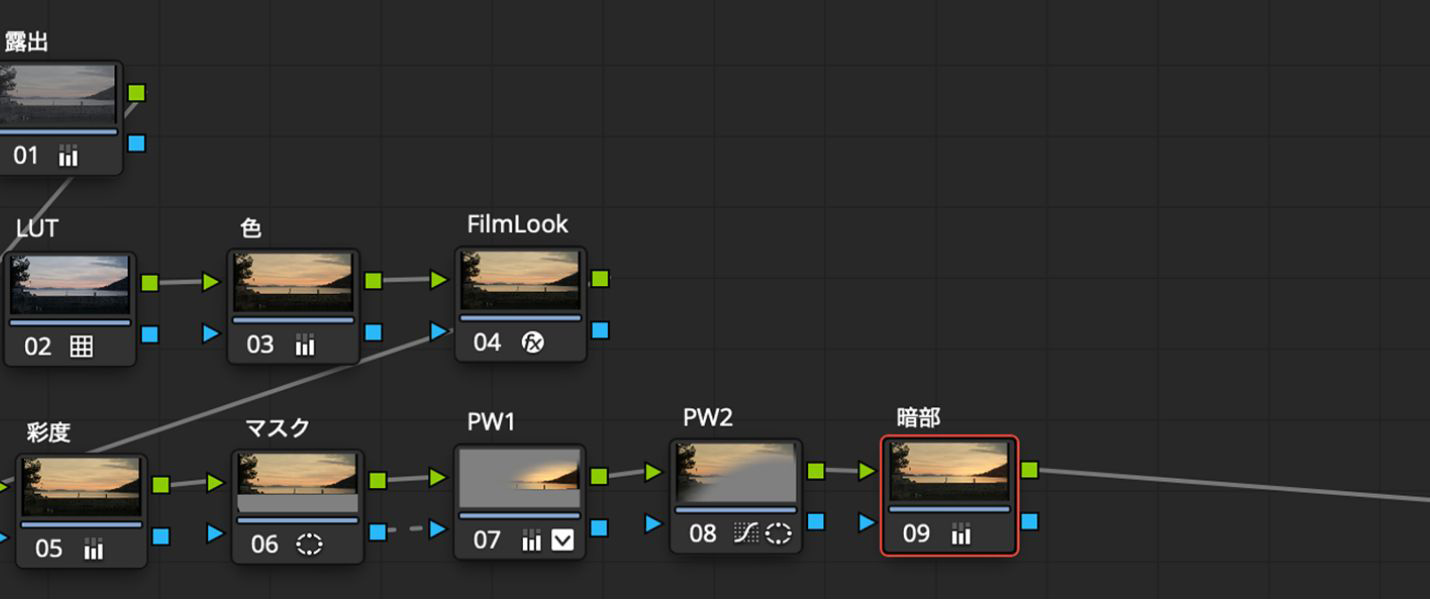

DaVinci Resolveでのカラーグレーディング

- 01【露出】明るさを調整しています。具体的には少し暗くしています。

- 02【LUT】CinemaGamut_CanonLog2-to-BT709_WideDR_65_FF_Ver.2.0.cubeのLUTを当てています。Canon Log 2をBT709にしています。

- 03【色】全体的な色味を調整。実際の撮影時には、陽が落ちて全体に青みが増していたのを赤、黄色方向に調整。

- 04【Film Look】DaVinci Resolve 19で使えるようになったFilm Look Creatorで少しFilm Look風にして色を定着した感じにしています。

- 05【彩度】彩度(saturation)を調整。

- 06【マスク】次の07で調整する夕陽に対して、堤防の手前側をマスクして影響のないようにしています。

- 07【PW1(パワーウィンドウ1) セカンダリー】夕陽を強調。このショットはシーン撮影時の最後に撮ったため、もうマジックアワーになってしまっていたのですが、全体の繋がりから夕陽を強調しています。

- 08【PW2(パワーウィンドウ2) セカンダリー】下手側の空を少し暗くして、画全体のコントラストを上げています。

- 09【暗部】暗部の最終微調整。少し明るくしています。

※説明用に01から09まで数字を振っていますが、この順に作っているわけではなく、相互に調整しては他を直してという繰り返しで調整しています。DaVinciはこのノード順に計算しています。一つのノードで、色調整やコントラストなど複数の調整ができますがそれをやると一部修正が難しくなるので一つのノードでは一つの事を行うのが使いやすいと思います。

新型RFレンズ:動画撮影用の無段階アイリスリング操作による移動撮影

新型RFレンズ:動画撮影用の無段階アイリスリング操作による移動撮影

倉田:

昨年から登場してきた新しいRFレンズシリーズでは、動画撮影向けにクリックの設定がない無段階アイリスリングが装備されたZシリーズがあります。今回はそのシリーズの中の、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z を使用して、走行車両を追走する撮影車から狙ったショットで、暗闇のトンネル内からトンネルを抜けて明るい外光に出るまでのシーンを連続で撮影しています。シャッタースピードは1/60秒固定で、絞り値をF2.8〜F9.0まで無段階で絞っていくという撮影でした。本編ではその一部を使用していますが、このシーンからの素材を切り出したサンプル画像のように、全く違和感なく、しかも1回の撮影で成功できたというのも、このレンズ機能があっての撮影成果でした。