石川幸宏コラム 『My POV』 vol.4|CINEMA EOS SYSTEMが切り開く2026年

公開日:2026年1月20日

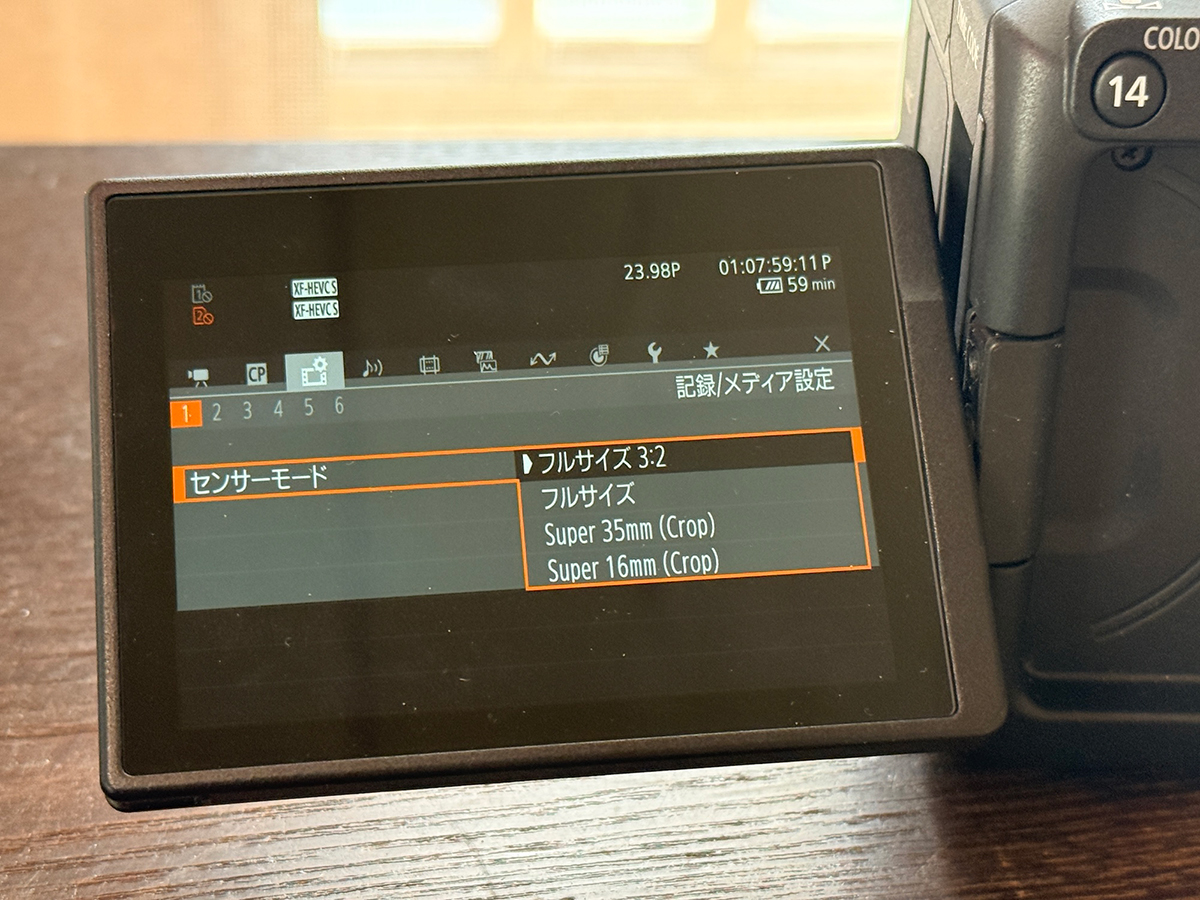

シネマカメラとしての15年間の歴史

2025年11月27日、キヤノンのCINEMA EOS SYSTEM最新機種、EOS C50が発売された。新開発されたフルサイズ (アスペクト比 3:2)最大解像度6960×4640、35.9×23.9mm(対角43.2mm)の7KフルサイズのCMOS センサーを備えて、 DIGIC DV 7搭載、最大7K60P内部RAW記録(Cinema LAW Light)、そしてオーバーサンプリング処理による、高画質な4K60P/50Pの動画記録を実現している。またこの機種より、センサーのオープンゲート記録に対応。7KRAW素材からの4K切り出し、またR5 Cからの系譜となる静止画モードへのスイッチレバーでの切替えなど、ハイブリッドカメラとしての柔軟で自由度の高いワークフローを可能にしている。XF-AVC 、XF-HEVC S、XF-AVC Sでの4K動画記録時は、オーバーサンプリングによる4K 4:2:2 10-bit 高画質記録を実現し、ノイズの少ないより精細な映像表現が可能だ。

より映画的な映像表現を目指して開発されたCINEMA EOS SYSTEMシリーズは、2012年発売の初号機であるEOS C300の登場から、まる15年目を迎える。最新のEOS C50はまさに、CINEMA EOS SYSTEMの”第4世代”と言える機種であり、各機能の優れた安定感と共に、長いこのシリーズの歴史を追ってきた私から見ても非常に完成されたカメラだと感じる。

いまや各メーカーからも優れた製品が生み出され群雄割拠となったシネマカメラ市場で、キヤノンのCINEMA EOS SYSTEMは常に独自の立ち位置を保持しながら進化を続けてきた。

今回のコラムでは、そんなこれまでの歴史を振り返るとともに、CINEMA EOS SYSTEMのこれからを想像してみたい。

CINEMA EOS SYSTEM 誕生秘話

2011年の夏前の某日、私はキヤノンからの要請で、とある会議に呼ばれた。事前情報からも何か新しいカメラの話ではないか?とワクワクしながらその会議に向かったことを覚えている。当然ながらNDA(守秘義務契約)を結んでの参加である。

その頃世間では、2008年の11月に発売され、すでに映像制作市場では大人気を博していた、動画も撮れるデジタル一眼レフカメラ=DSLR機の金字塔、キヤノン EOS 5D Mark IIが映像制作市場を席巻していた。すでに猫も杓子も、誰もが5D Mark IIで撮影しているという時代だった。私自身も雑誌編集者として、毎回EOS 5D Mark IIの記事が出てこない号は無かったと記憶している。浅い被写界深度とスチルレンズのキレの良さ、35mmフルサイズが捉えた鮮やかな映像表現は、それまでのビデオカメラでの画質の価値観を大きく変えて、従来からの”ビデオ”的な表現から、もっと映画的表現ができるカメラとして注目されていた。しかもそれが手頃なデジタル一眼カメラで撮れることになったことで、この時期から映像制作の世界に入ってきたクリエイターは自分の知る限り膨大な数だと思う。

ただ、5D Mark IIの筐体はスチル用一眼レフカメラのままだし、レンズも当然ながらスチル用レンズしか無かった時代。撮れる映像が素晴らしいだけに、次第に映像撮影だけに必要な機能や、現場での操作性が求められるようになっていった。当時はCF(コンパクトフラッシュ)カード収録のXF305などのハンドヘルド型のビデオカメラが映像制作の主流で用いられていた。TV放送が映像の頂点とされていた当時のビデオカメラマンたちからは、DSLR機はその映像撮影における使い勝手の悪さから、一部では否定派がいたのも否めない時期だった。

話を戻そう。そのキヤノンの会議で話されたのは、EOS 5D Mark IIをより進化させた、本格的な映画的映像が撮影できるカメラを年内に発表するということだった。当時キヤノンには、ハリウッドを含む世界の映画制作者からEOS 5D Mark IIの使用感について、次の機種に対する膨大な量のリクエストが集まってきたと想像する。ただメーカー側も、これまで映画で用いられてきたフィルムカメラの操作性や使い方をデジタルに置き換えた際に、それがどのようなものであれば理想的なのか?ユーザーに受け入れられるのか?さらにはその市場戦略すら未知数だったと予測する。

デジタルシネマカメラの誕生

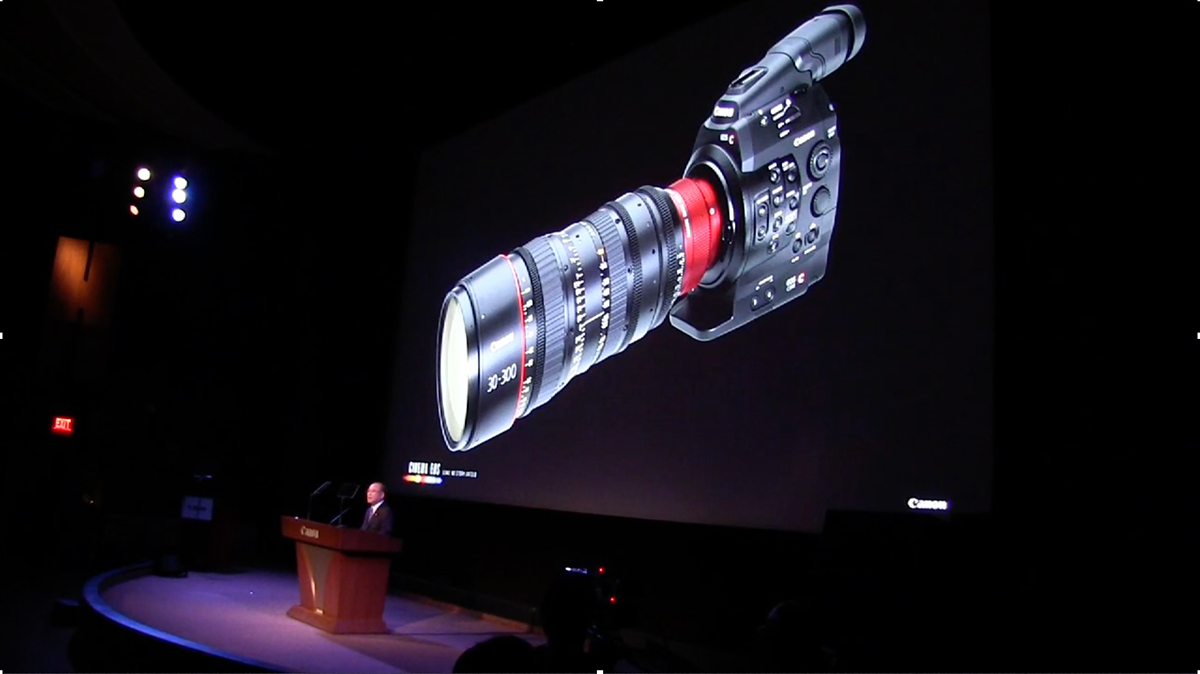

2011年11月3日、私はメディアメンバーとしてその新カメラの発表イベントを取材するため、ハリウッドの中心にあるパラマウントスタジオにいた。スタジオの敷地の一部を貸し切って行われたこの一大発表イベントに、ASC(全米映画撮影監督協会)のメンバーをはじめ、アメリカ中、そして世界中から多くの映画関係者やメディアが集結した。その中で発表されたのが、CINEMA EOS SYSTEMの初号機、EOS C300だ。

当時のビデオカメラの性能は、従来からのレンズ一体型のズーム機能がついているビデオカムコーダーと言われるものが主流で、ビデオスペックも1920×1080 HD、8bit 4:2:2 50Mbpsだったが、これに対してCINEMA EOS SYSTEMは、ビデオスペックは同等でありながらキヤノンEFマウントのレンズ交換式で、同時に単焦点とズームのシネマ用レンズシリーズ(CN-Eシリーズ)も発表した。さらにレンズマウントも映画用のPLマウントバージョン(EOS C300 PL)を準備。筐体スタイルもより映像制作に特化されたデザインになった。

そこで最も注目されたのは、Canon Logというカメラ内でLogモード収録を可能にしたことだ。この時期、映像制作業にLogという概念自体、全く浸透しておらず、特に日本国内では従来と同じビデオスペックでレンズ交換式になっただけという印象が強く反応も薄かった。しかし映画制作の本場ハリウッドでは、すでにフィルム撮影のカラーワークフローであるDI(デジタル・インターミディエイト)の時代に入っており、フィルムをデジタイズしてデジタルデータに変換した際に、Cineon Log(シネオン・ログ)というLogデータに変換することで、カラーコレクション(色調整)作業が容易にできるというワークフローが確立されていた。そのデータ生成機能がこの小さなカメラ筐体内で生成できるというのは、まさに映画制作者にとって画期的な夢のカメラになっていた。

EOS C300の発表と同時に、プロモーションを含む市場へのマーケティング戦略をどうするか?が議論となっていた。発表当時、Logの存在の大きさに気づかない大多数の映像制作者にとって、日本国内では特に従来のビデオカメラにちょっと毛の生えたカメラという印象でしか無かった。しかし私が目撃したハリウッドの映画制作者たちの熱い視線は、これとは大きな違いを感じていた。それは、はっきりと『デジタルシネマカメラ』の誕生というイメージが刻み込まれた瞬間だった。

『従来のビデオカメラとは違う、Logを搭載したデジタルシネマカメラの時代がきた!』

Log搭載を旗印に、こうしたプロモーションが功を奏し、さらに翌年ごろからカラーグレーディングシステムのDaVinci Resolveが台頭してきたことから、EOS C300は大きな飛躍を遂げた。

またこの発表時には参考出品として、一眼レフスタイルの最初の4Kカメラ、EOS 1D Cの試作機も展示されていた。実際の正式発表は翌年2012年の4月13日、発売はさらに2012年の12月だった。

2011年発表当時の興奮度合いを伝える会場の様子をまとめた映像があるので、興味のある方はぜひこちらもご覧いただきたい。

4K撮影+手軽なRAW収録とドローン撮影に対応した小型化の第2世代

シネマカメラの初号機として一時代を築いたEOS C300の後、2012年冬には入門機のEOS C100を投入、EOS C300とほぼ同じサイズの筐体で4K RAW撮影を可能にした、EOS C500までもが発表された。

まさにデジタルシネマカメラ『CINEMA EOS SYSTEM』の黎明期を支えた名機たちが誕生した時期だった。そして2013〜14年は、EFシネマレンズのラインナップが充実。さらにユーザーからの多くの要望からより本格的なカラーグレーディングに対応するためのCanon Log 2、Canon Log 3を搭載した、EOS C300 Mark IIが2015年9月に登場。実用的なこの機種の登場で、より多くの映画やドキュメンタリー作品にも使用されるようになりシネマカメラとしての存在感を増した。

この頃、映画における4K撮影がやたらと取り沙汰されるなかで、まだまだデータ量の問題が大きかったこの時期、映画の撮影で膨大な4Kデータをどのように取り扱うのか?が大きな課題だった。

2015年に公開の映画「王妃の館」(東映、主演:水谷豊、橋本一監督)はフランスのパリを舞台にEOS C500で4K撮影されたが、その時のテスト撮影の時の素材を、InterBEE 2014に向けて作成されたEOS C500のサンプルフッテージ映像があるので、こちらもぜひ見て頂ければと思う。撮影は会田正裕氏。(YouTube映像はHD、Rec.709)

実は私もこの撮影ロケに帯同取材という形で同行させて頂いた。映画の中でも使われている4Kで切り出されたパリの美しい街並みはもちろんのこと、後半に出てくるノルマンディー地方の田舎の風景は、撮休日に映画の合成用素材を撮影部のスタッフと共に探しながら撮りに行った。この映像を振り返るとその思い出は美しくも懐かしい。いま旅行会社のCMでも紹介されているが、当時はなかなか難しかったヴェルサイユ宮殿の『鏡の間』を貸切にして撮影した様子も少し映っているので注目だ。

ここまでのCINEMA EOS機は、全てがスーパー35mmサイズのセンサーが搭載された機種だったが、2018年、最上位機種のEOS C700に初のフルサイズセンサーEOS C700 FFが登場。この時期からシネマカメラもフルサイズの時代に突入した。翌年2019年には、EOS C500 Mark IIが登場、ここから小型軽量ながら解像度は4Kオーバーフルサイズセンサーを搭載した機種が登場する。

時代はさらにもう一つの潮流であるダイナミックレンジ拡張競争が始まっていた。2020年4月にはスーパー35mmセンサーながら、約16+ストップのワイドダイナミックレンジを持つ、新開発のDGOセンサーを搭載した、EOS C300 Mark IIIが登場する。

一方で、スチルの一眼カメラ型筐体の需要にも応えるように、EOS C70が登場、キヤノンが満を持して投入したミラーレスレンズ規格のRFマウントを初搭載したシネマカメラとなった。

市場では縦型動画への注目が集まってきたのもこの時期。機動性を駆使したEOS C70で撮影した縦型動画のサンプルはこちら。編集の方向性も変わってくることがわかる。撮影/編集は岡島龍介氏。

様々なハイブリッド仕様の第4世代を迎え、期待する次への扉

2022年、EOS R5 Cからの静止画と動画の切り替え記録など、『ハイブリッド』というキーワードとともにCINEMA EOS SYSTEMは第4世代に入ったと認識する。また2025年、EOS C50の登場で新たに”オープンゲート記録”という3:2センサー域全面収録を可能にした。12月にはこのオープンゲート化は上位機種のEOS C400にも拡張された。オープンゲート記録はシネマスコープサイズを撮影するアナモフィックレンズにも対応できることもあるが、縦型動画市場へ向けて、カメラを縦:にしなくても一度に縦型動画も横型動画も16:9や17:9の動画よりも余裕を持って切り出せるなどのメリットも有する。

今や映像は映像制作者だけのものではない。ニーズに応じて様々なハイブリッド仕様を有することは、現況の拡大する市場を考慮すれば自然の成り行きだろう。さらにEOS R VやPower Shot Vシリーズなどの、下位機種への動画制作への親和性も進んでいる。

映像制作の多様化が増長する中で、今後CINEMA EOS SYSTEMがどういう道を切り開くのか?大きな期待がかかる一方で、これまでのハイエンド映像制作で培われたリテラシーも継続しながら、AIなどが台頭する新しい映像制作の世界の流れの中では、今後どのような機能が付加していくのか楽しみだ。

PROFILE

石川 幸宏(いしかわ ゆきひろ)

映像プロデューサー/ジャーナリスト

映像関係専門のジャーナリストとして約30年に渡って活動。国内外で映像制作機材、技術、制作ワークフローなど取材し、記事執筆も多数。

DV Japan誌、HOTSHOTなどの専門誌の編集長を歴任。映像関連のアドバイザー/コンサルタント/スーパーバイザーや、近年は映像プロデューサーとして作品制作にも参画。日本映画撮影監督協会 賛助会員、(一財)プロジェクションマッピング協会 理事/広報アドバイザー。