作品 2024年 第2回GRAPHGATE

作 品

+++ グランプリ +++

山口 えり花氏ヤマグチ エリカ

山口 えり花氏ヤマグチ エリカ

CANDY STORE

Statement

「多様性」

互いのありのままを受け入れ合える、カラフルで、明るい世界。

そんな世界を夢見て、20世紀後半から広がっていったこの言葉。

今や、避けては通れない概念となった。

新たな施設やルールを作るにせよ、映画や広告の配役をするにせよ、

意識しないといけないものになった。

でも「多様性」のために、

ありのままの意思や在り方が調整された先にあるものは、本当に多様性なのだろうか。

企画演出のみならず、撮影、編集、制作、美術、スタイリング、ミックスなど全て自身で担当しました。

大事なことこそ、可愛くポップに。

ずっと活字は苦手だった私なりの、エンタメ性と愛情をもった、社会への想いの伝え方です。

Profile

映像監督。広告やミュージックビデオなどを中心に活動。

カラフルでラブリーだけど、ちょっとダークでシニカルな作風を得意としつつ、女性や子供向けの可愛らしい広告から、ダンス振付、レトロアニメーションなど、幅広く担当しております。

【受賞歴】

JAC AWARD メダリスト(2023)、BOVA ファイナリスト(2022)、JAC AWARD メダリスト(2作同

時受賞)(2022)、OiSA Music Video Competition 優秀作品賞(2020)

【経歴】

2016-2018 ミュージカルや演劇の演出/振付/脚本など

2019-2020 電通クリエーティブキューブにて映像制作

2021-2000 以降 Village inc.にて映像監督として活動

+++ 優秀賞 +++※グランプリ選考会 進出者。五十音順

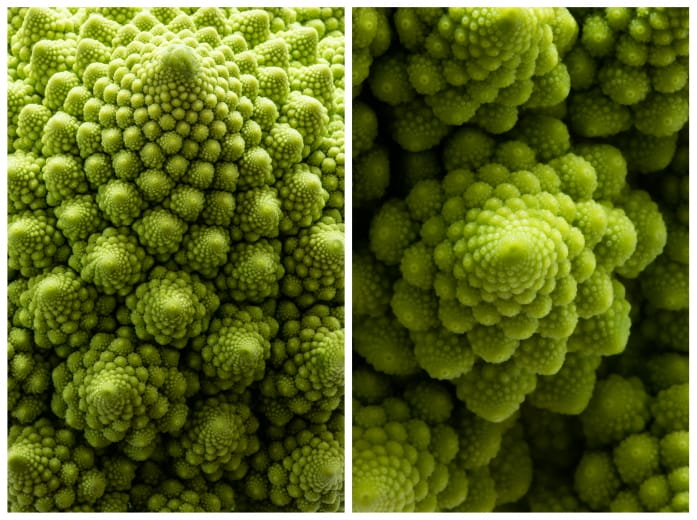

遠藤 励氏エンドウ ツトム

遠藤 励氏エンドウ ツトム

星の肖像

Statement

地球の自然、そして天文学的な宇宙のサイクルと直結した「狩猟採集」による暮らし。それは人類誕生から我々が歩んできたルーツの姿。極北先住民に導かれた現代の狩猟生活の体験を通じて、獲物から流れる生々しい血を次第に美しいと感じ始めた。それが本能的なものなのか、彼らの文化への理解からくるものなのかを自問し、私自身は血を見ない「仕組み」の中で生きていることに気がついた。「星の肖像」は2017年より継続しているプロジェクトの現在地であり、北極での私的な体験から構想した地球の姿である。

Profile

長野県大町市生まれ・在住。

スノーボードの黎明期を目撃し、90年代後期から身近な存在だったスノーボーダーを撮り始め活動開始。現在まで国内および北米・欧州のボードカルチャーの専門誌やメディアに作品を提供。また、雪にまつわる作品表現にも傾倒し、「snow meditation」や「水の記憶」などの雪や氷河の作品シリーズを発表。近年は北極圏への遠征を重ね、そこに住み暮らす先住民の生活を追体験しながら、原始的民俗の変遷を記録し、現地で急速に進行する自然資源開発や気候変動が及ぼす影響を考えながら作品化を続けている。

玉 昇沅氏オク スンウォン

玉 昇沅氏オク スンウォン

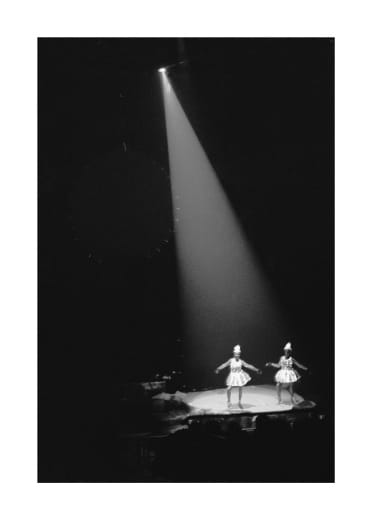

レジリエンス

Statement

はじめて自分の努力ではどうにもならない壁にぶつかった留学での経験が、私の作品制作のはじまりだった。不運に見舞われた当時、次第に外の世界と距離を置くようになっていた私に、動き出すきっかけをくれたのは日常を切り取った1枚の写真だった。ふとカメラを手に取り、ファインダー越しに見た景色は、以前よりも鮮明に映り、普段の街並みやそこに生きる人々の日常が一層輝いて見えた。

この経験を通じて今回提出した作品のテーマを「レジリエンス」と名付けた。難しい時期を経験しながら、作品を制作し自己表現に投じていた時期は、私にとって「回復」の時間だった。この作品たちは、当時の自分が一度は距離を置いた部分にもう一度向き合おうとする過程で、何か光るものや自分自身の心情を表現したものである。

Profile

韓国生まれ、日本・カナダ育ち。大学入学時に写真を撮りはじめ、留学をきっかけに本格的に作品制作を開始する。母国でない国で育った背景から「宙ぶらりんな感覚」を1つのテーマとして写真表現することに挑戦している。大学在学中は専攻に加え、副専攻として映画・映像を学び、大学4年次に撮影部として学生映画の制作に携わった。

篠田 岬輝氏シノダ コウキ

篠田 岬輝氏シノダ コウキ

動物たちの肖像

Statement

ヒョウ、ゾウ、カバ、、、

誰もが知っている動物たち。

でも、私たちは本当に彼らのことを知っているでしょうか?固定観念で、彼らを見ていないでしょうか。

固定観念とは、例えば、記憶の中にあるイメージ。ヒョウは獰猛で怖いなどの先入観。

例えば、動物に対する画一性のイメージ。「ヒョウ」はみんな同じ性格といった感覚。

例えば、「人間」が動物を見ているという一方的な視点。

本作品は、こうした動物を見るときの固定観念を取り払って彼らと見つめあい、動物の「個体」と対峙するための作品です。

すべてがアフリカのサバンナに生きる野生動物たち。彼らの歴史が顔に刻まれ、表情からは意思を感じます。傷がついていたり、涙を流していたり。人間と同様に、動物だってみんな同じではない。彼らと見つめあいながら、一頭一頭の生き様に思いを馳せてください。

動物たちと向き合うことで彼らに関心を、尊敬を、愛情を持ってもらえれば、幸いです。

Profile

1990年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。米国会計系コンサルティング企業に就職。社会人1年目で訪れたケニアで、動物たちの懸命に生きる姿から目が離せなくなり、アフリカ通いを開始。2017年に動物写真家の道を目指して退職し、独立。

現在はアフリカ、アジア、北極圏・南極圏など、世界各国で野生動物と彼らを取り巻く現状を中心に撮影・発表している。

2019年「ライオン家族 ~Pride of Lions~」、21年「ペンギンたちの棲むところ」、22年「Contrast of Savanna~アフリカ大草原で輝く生命~」と3回の個展を実施。22年にはライオン家族の写真集を出版。

長谷川 尚子氏ハセガワ ナオコ

長谷川 尚子氏ハセガワ ナオコ

UNCERTAINTY

Statement

この作品は「物質の存在と時間」をテーマに、写真のみを素材とした「写真映像」です。今年の春、舞台や映画を通して「空間も時間も存在しない」という物理学的事実に出会い、今までそれらを絶対的なものとして認識してきた自分の脳が信じられなくなりました。物理学者カルロ・ロヴェッリは、存在するのは空間や時間ではなく「出来事」と「関係性」だけであると論じています。未熟な自分の頭では理解しきれないことですが、作品化することでその世界を自分の感覚の中に落とし込んでみたいという衝動に駆られました。

ぼかしにより存在の不確定性を表現し、異なる時間の重なりにより時間の否定を試みたことで、花の生命(出来事)と偶然の重なり(関係性)が生まれました。この作品を通し、写真でも人間の目でも見ることのできない世界に思いを馳せ、静かに見つめました。

音楽:福島諭

Profile

1988年、新潟県新発田市生まれ。宮城大学事業構想学部デザイン情報学科卒業。現在130年以上続く吉原写真館に所属。

祖父の二眼レフカメラを愛用しながら写真作品の発表をする他、

2024年、福島麗秋 + 福島諭『Inter-Others』LPレコードのティザー映像の制作をきっかけに、写真のみを素材とした「写真映像」の表現を始める。

+++ 佳作 +++※五十音順

矼 由之輔氏イシバシ ユウノスケ

矼 由之輔氏イシバシ ユウノスケ

Moon Drop

Statement

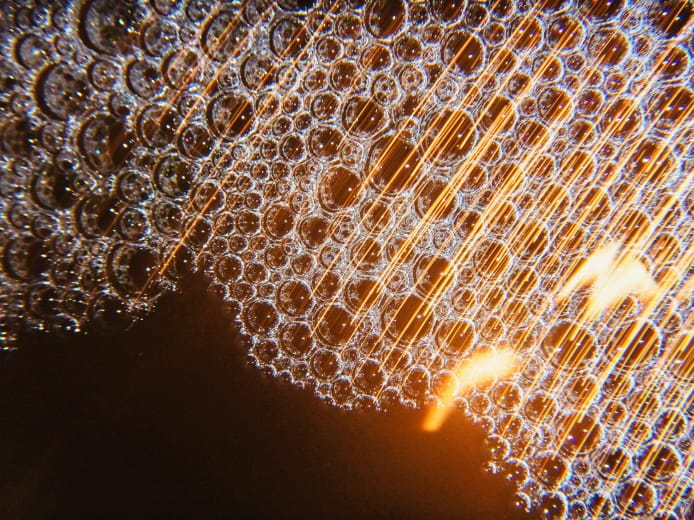

本作はガラス造形作家の岸本耕平さんの作品作りに密着した動画作品です。

実際のガラスの変化を追いながら、まるで宇宙の成り立ちを見ているかのように感じてもらえるよう表現しました。

最初の工程である吹きガラスは、遠心力や重力、温度の上がり下がりによって変化していく運動であり、ビッグバンやインフレーションを想起させ、私には星の誕生のようにも見えました。そしてインタビューを通して、岸本さんの少年心溢れる自然への感性がどの作品にも共通してあると気付けたことで、伝統的な膠技法が単なる表面処理ではなく、透明なガラスの上に大陸を隆起していくかのようなビジョンへと変わりました。

「Moon Drop」とは数々の惑星が生まれてきた系譜の一つであると閃き、他のガラス作品と撮影舞台となった富山県の風景をおりまぜながら、星々をめぐる最後の地が月となるような物語作りを目指しました。

Profile

私のテーマはモノづくりをする人たちです。なぜクリエイターをテーマとしているか。その理由は私が学士、修士と所属した武蔵野美術大学という環境にあります。在学中から写真と動画を必要とする友人、学生と数多く出会ってきました。彼らはコンペやアワードで自分の作品を他者に理解してもらうために映像表現を必要としていました。私はそのニーズに応えるべく、専攻していた写真表現を元にどこを切り抜いてもスチールとして運用できる動画技法を身につけ、彼らがもとめる映像作品に組み込んでいきました。その期待に応えるうちに、各作家が作り出す現実離れした世界へ没頭していくこに快感を覚えるとともに、その人の内側にしかない景色や魅力、人間性を残したい気持ちも強くなっていきました。そして、それら全てを映像化し彼らの役に立つことの達成感が新たな出会いを呼び、今日まで映像制作を続ける原動力となっています。

一條 遥貴氏イチジョウ ハルキ

一條 遥貴氏イチジョウ ハルキ

小さな裏切り者たち

Statement

自身の制作媒体の多くは空間設計だった。

身近にあるよくわからないものをよくわからないままにしておきたいという気持ちのまま、

インスタレーションやメディアアートを作っていた。

それらを前にして、さぁどう撮ったものかと悩んでいた。

そしていつしか、それらのために写真を撮ることがよくわからなくなった。

結果として、写真を撮ることから半ば逃げるように数コマの写真を繋げて撮るようになった。

一枚で何かを決定的に伝えるというより、どこかで理解不能さを留保させるようになった。

写真とも映像とも呼べない何とも言えない宙ぶらりんな位置に、

今でも、私と彼らは居る。

Profile

2000年生まれ、東京都出身。

武蔵野美術大学卒、東京藝術大学在籍。

写真、映像、インスタレーション、メディアアートを行ったり来たりしながら制作を行う。

「創作をすること自体」「制作媒体そのもの」「鑑賞すること」に対するメタ視点を軸に活動。Venice immersive best of worlds 2023, 2024選出。

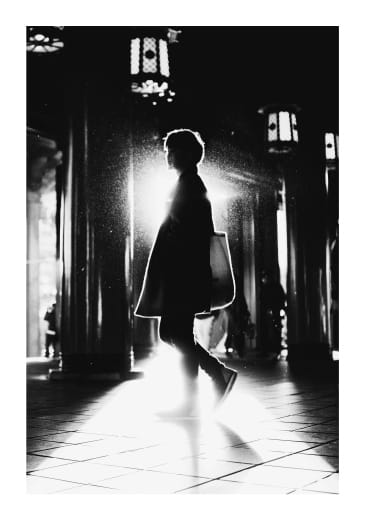

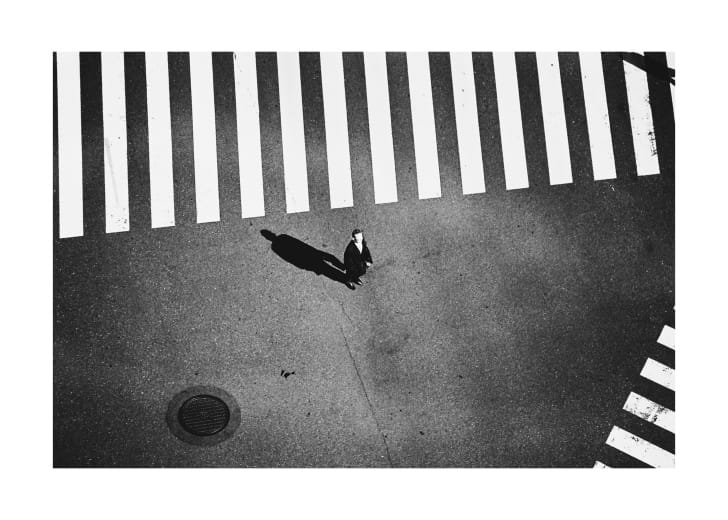

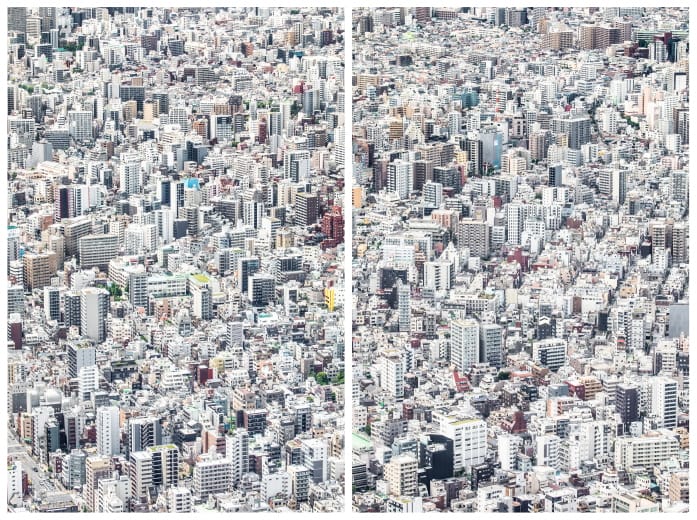

大西 正氏オオニシ タダシ

大西 正氏オオニシ タダシ

Lost in Shinjuku

Statement

新宿、日々340万人が行き交う街。

1年にすると13億人、ダントツで世界一の乗降客数を誇る。

私はその中の一人だ。

私にとって新宿は通勤の一部であり

仕事とプライベートの気持ちを

切り替える場所。

毎朝毎晩、生活の一部として街を撮っている。

このシリーズは東京の生活がもたらす空虚感、または私の気持ちの揺らぎが

街のにおいと交じり合ったときに生まれるもの、そこを注視した。

新宿を舞台に、現代日本のドキュメンタリーとして、気持ちの吐露を記録する。

Profile

スナップ写真とドキュメンタリーの接点を模索するため街景や日常生活における社会性を日々撮影している。プロジェクト的な撮影も基本的には街角でのスナップ的手法。

主な展示に、コニカミノルタギャラリー「シマシマ都市」(2016)、ニコンサロン銀座・大阪「乗換駅」(2018)、伊レニャーノ城ギャラリー「Lost in Shinjuku」(2018)、伊コリリアーノギャラリー「Lost in Shinjuku」(2018)、伊トリエステオリエンタル美術館「VoidTokyo展」(2018)、六本木フジフィルムスクエア「平成・東京・スナップLOVE展」(2019)、六甲山国際写真祭二人展「Enter the City」(2019)、露ノボシビルスク市民美術館「Different Dimension」(2021)、伊ミラノファッションウィークPlanC「Shinjuku」(2021)、露クラスノヤルスク現代美術館「Tokyo」(2022)、中国麗水市美術館「City in the world」(2022)、ギャラリーニエプス「Lost in Shinjuku2」(2022)、露ノボシビルスク市民美術館「Tokyo」(2023)、ウズベキスタン現代美術館:個展予定(2025)、他多数。

主な出版に、「Lost in Shinjuku」TPD, Italy(2017)、「YEARS」月刊写真集12冊 自費出版(2021)。

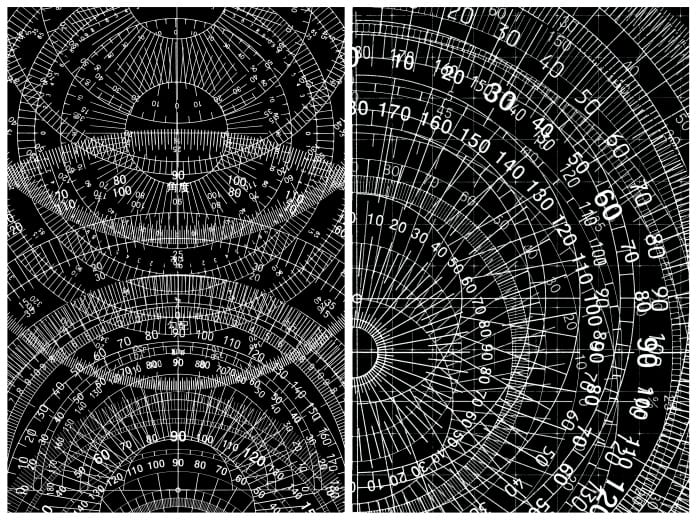

開道 孝之氏カイドウ タカユキ

開道 孝之氏カイドウ タカユキ

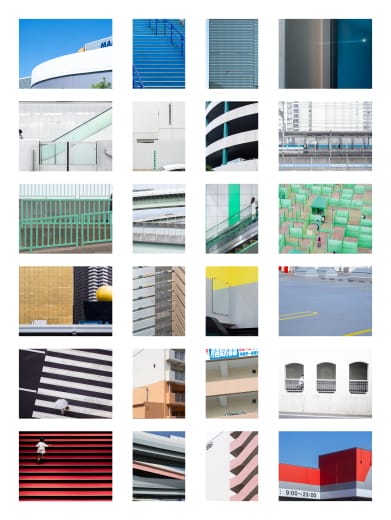

絵の中の日常

Statement

私たちの日常は人工物と切り離すことができない。家の中、駅、いつもの通り道。どこにいても周囲には製品や建造物などの人工物が広がっている。そんな日常において、人工物はある意味、自然物よりも自然なものであり、それらの造形はあまりにも違和感なく、私たちの日常に同化し、溶け込んでいる。

しかし、その日常の光景は、写真という行為によって、がらりと印象を変える。写真の中の人工物は現実世界における本来の役割から解き放たれ、グラフィックを彷彿とさせるような平面構成の一部分へと変貌を遂げる。多くの人工物に囲まれた日常の光景も、さながら幾何学的な絵のようだ。

写真の中で異化し変貌を遂げた日常の姿は、人工物の多くが図面等のグラフィックをもとに作り出されたものであるという起源を思い起こさせる。そんなグラフィックの翻案物に囲まれた空間で営まれる私たちの日常は、ある意味において「絵の中の日常」のようなものなのかもしれない。

Profile

神奈川県生まれ。埼玉県在住。独学で写真を学び、写真の制作活動を行う。

企業の知的財産権に関わる本業での、様々な工業デザイン図面を大量に目にする日々をきっかけに、人工物に囲まれた都市生活者の日常風景の特異性に強い興味を抱く。以後、このモチーフに関する写真作品の制作を継続的に行っている。

主な受賞歴、展示歴

2016年 APAアワード写真作品部門入選

2016年 Adobe Photography Awards グランプリ

2017年 写真展「A.W.P Selection 2017-次世代を担う写真家たち-」

金作 日菜子氏カナサク ヒナコ

金作 日菜子氏カナサク ヒナコ

PRUNY FINGERS

Statement

初めて友人に子供ができた時、

生後数ヶ月の赤ちゃんを見て『宇宙人みたい』と感じました。

あまりに美しくて、自分と同じ種類の生き物だとは思えなかったのです。

それから数年後に誕生した我が子も、とても愛らしい「宇宙人」でした。

私の胎内で発生した小さな生命体は、私の身体から養分を摂取してすくすくと育ち、

歩くことを覚え、やがて言語を操り始めた頃、「⚪︎⚪︎は宇宙から来たの」と言いました。

卵子と精子が受精卵となって、そこから細胞分裂をして、、、というミクロな現実よりも、

宇宙からきたというマクロな空想の方が、私にとってはリアルでした。

Profile

京都工芸繊維大学造形工学課程意匠コース卒。

大学在学中に写真を始める。

広告制作会社で働いた後、渡米。

現在は富山県在住のシングルマザー。

2015年 個展 「supernatant」

(京都 Rokujian / 東京 elephant STUDIO)

2021年 第60回富士フイルムフォトコンテスト組写真部門 審査員特別賞

2022年 グループ展「またたき」参加 (三重 おやまだ文化の森)

2022年 写真集「PRUNY FINGERS」 (自費出版)

2023年 雑誌GENIC vol.69. SNAP SNAP SNAP インタビュー掲載

高橋 海斗氏タカハシ カイト

高橋 海斗氏タカハシ カイト

絶えずして

Statement

身近な人が亡くなった時、何気ない空が美しくみえたりする。悲しい出来事が起きた場所、そこから眺める穏やかな海が美しくみえたりする。心が大きく揺らぐ時、自然は何かを教えてくれる。知床に暮らし6年、巡る季節のなかで、森を歩き続けてきた。ひとつの命が、別の命へと繋がれる。そんな光景を日々眼前にしてきた。自分が生まれてくる遥か昔から続いてきた生命の営み。この命の連環は、複雑に絡み合いながら、きっとこの先も紡がれてゆく。知床には、次の冬にも、沢山の流氷が流れ着くことだろう。それは海の豊かさとなり、魚たちの遡上を通じて、森の豊かさへも繋がってゆく。日が昇っては沈み、月は満ち欠けを繰り返す。人の心に生まれる喜びや憂い、それらとは関係なく時間は滔々と流れてゆく。いつしか、あらゆるものは、とどまることのない流れの中へと回帰してゆくことだろう。かつての賢人がゆく河の流れに見た世の無常のように。

Profile

1999年、群馬県高崎市生まれ。

幼い頃より山登りやキャンプなどを通じて、

多くの自然と触れあいながら育つ。

小学生の頃から野鳥や写真撮影に興味を持つようになった。

高校卒業後、以前より憧れていた北海道知床半島に移住。

知床で6年間暮らし、「生命」「美」「つながり」「時間」を主なテーマとして、野生動物や風景を撮影。個展等で作品を発表している。

近年は、アラスカ、スヴァールバル諸島等、海外の撮影にも力を入れている。

2024年からフリーランス。NHKの自然番組の制作に関わりつつ、写真家としての活動を続けている。

升本 真理子氏マスモト マリコ

升本 真理子氏マスモト マリコ

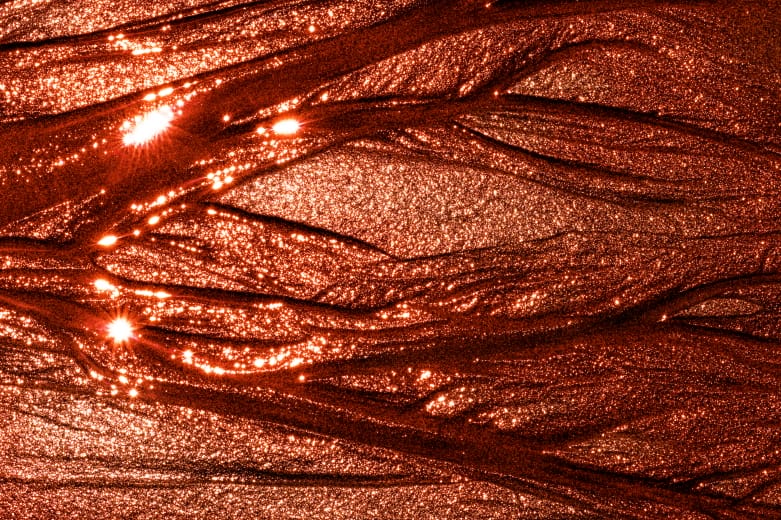

Life Blood

Statement

まだ暗い夜明けの海岸で見た大波の飛沫は、私の網膜から吹き出した血潮と驚くほど似ていた。4年前のある夜突然、眼の中に無数の黒い粒々が飛び散り、ほどなく私は視力を失った。緊急で駆け込んだ診察室で光が眼に当てられた時、見えたのは黒い粒々ではなく、眼の中いっぱいに広がった赤血球だった。血潮という言葉が表すように、私たちの身体には潮の流れのように血液が流れている。引いてゆく波が一瞬砂浜に残す様々な跡を、私は身体中に張り巡らされた血管とその中を流れる血液に例えた。潮の満ち引きは月の引力によって司られ、私たち女性の身体もある期間月に一度、潮に満たされる。その事実は自分が紛れもなく生き物であることを突きつける。今、新しいテクノロジーが恐ろしいほどのスピードで社会の隅々に入り込み、身体性が急速に失われていく。私たちはいつか、生身(なまみ)であることの意味を問われる日が来るのだろうか。

Profile

東京都生まれ、神戸市在住。

私は海や波、時間の流れにインスピレーションを得た作品を制作している。このことは父を海に散骨したことが大きく影響している。寄せては返す波は、どれも同じに見えて一つとして同じ波はない。自然や生命の一回性、無常や循環を表すようなその様に強く惹かれる。4年前に突然の病気で左目の視力を失い、幸いにも回復できた経験から、光の表現にも強い関心を抱いている。

2022年、2024年Critical Mass Top 200に選出。

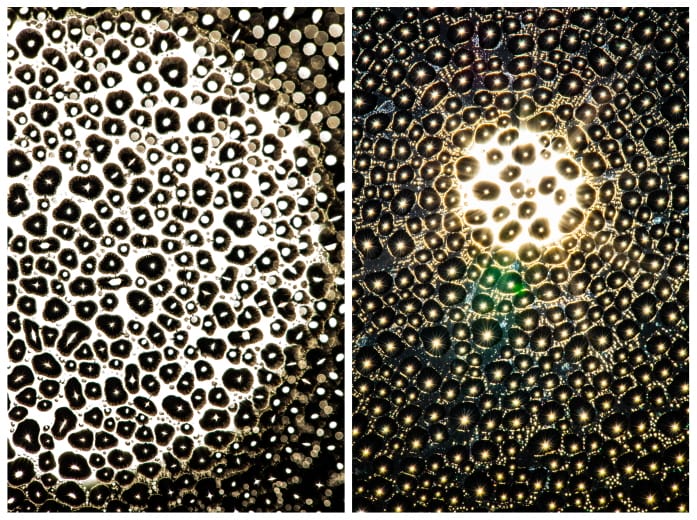

村岡 亮輔氏ムラオカ リョウスケ

村岡 亮輔氏ムラオカ リョウスケ

掌のコスモロジー

Statement

私は、幾何学的なパターンが好きで、そのような被写体を見つけては写真に収めてきました。

規則的で秩序立った現象というのは、日常や自然界の至る所で見られます。

例えば、つる植物は螺旋状に伸び、花の蕾は回転しながら開き、根菜は捻れながら成長します。

指紋や頭のツムジも渦を巻き、DNAは二重螺旋構造です。

さらに、台風や銀河系の渦や螺旋など、同じパターンがマクロからミクロの世界に繰り返し現れることに驚かされます。

このように考察していくと、この世に存在する動植物や物質の全ては幾何学的な法則に則り創られている、とも言えます。

私たちも秩序を持った「小宇宙」であると同時に、より大きな「宇宙の」一部でもあります。

まさに「上なる如く、下もまた然り」

美しく調和がとれた状態が保たれてこそあらゆる事象は成立し、その有り様がこの世の本質のように思えます。

Profile

広島県生まれ。

日本写真芸術専門学校卒業。

広告写真スタジオを経てフリーランスとして独立。ジャンルや技法に囚われず、自由な発想から生まれる写真表現の可能性を模索し続ける。

これまでの展示や受賞歴

2020年の芦屋写真展にて準グランプリを受賞。

2022年にKYOTOGRAPHIE / DELTA Open Callにて選出。

DELTAにて個展「COLONY」を開催。

山岡 三和氏ヤマオカ ミワ

山岡 三和氏ヤマオカ ミワ

森に還る

Statement

農家だった私の祖父母が亡くなり、2人が大切に育てた田畑は耕作放棄地となり、原生林へと還っていく山が家を飲み込んでいく。

その光景を前に私は、自然と共につましく生きた祖父母の暮らしの痕跡を、そして、高度経済成長期と共に都市の暮らしを選んだ父が、迫る山から何かを守ろうと懸命に草を刈り続けている姿を写真に残さなければという使命感に駆られた。

祖父母の面影を求めてシャッターを切って行くと、あの時の光景がはっきりと脳裏に蘇る。

夕暮れ時、見えなくなるまで手を振ってくれた祖母の姿、風に揺れ絨毯のように輝く棚田。

私を育んできた色と光に満ちた優しい風景は今、冷たく色のない現実としてこの上なく克明に写真に映し出されている。けれど、写真はかつてそこに流れていた時間を想い、未来を創造する力を観る者に与えてくれる。

これは、消えてゆく大切な情景と、静かに抗う父に撮ることでしか対峙できない私の未熟な眼差しの14年間の記録である。

Profile

広島県生まれ

カリフォルニアに留学中に写真と出会う。

様々なジャンルの広告写真で活動する中、農家だった祖父母の死をきっかけに、耕作放棄地の問題に直面し、日本の農業を豊かにするために写真を撮ると決意する。

現在は食や耕す人の写真と映像をメインに活動中。

日本広告写真家協会正会員

山田 彩七光氏ヤマダ サナミ

山田 彩七光氏ヤマダ サナミ

ONE -archive-

Statement

本作品は8Kカメラで撮影したコマ撮りアニメーションを空間にループ再生で投影し、その空間と鑑賞者を映像として記録し、実際の投影映像と交差して再編集したものである。床に展開した円形のスクリーンの周りを光源が周回し、なまめかしく移り変わる粘土の隆起と何もない光の面が対比的に現れ、その発生と消滅の「間」によって、鑑賞者の網膜と記憶に存在と不在が立ち現れる。空間(音、光、そこに存在する身体)を介して、映像で表現される存在と不在を感じることで、鑑賞者の内側にある虚構と現実の境界に迫り、「ONE(一つ)」の存在が実在することの流動性や曖昧さを表現する。今回は、「投影する映像素材」、「映像素材をインスタレーションとして空間に落とし込んだ状況を撮影した映像」、「映像空間の鑑賞者」を交えて一つの映像にまとめることで、インスタレーション作品「ONE」を映像の自己言及性を問う作品として再構成した。

Profile

主に映像、ビデオインスタレーションを制作。コマ撮りの手法を使い、展示空間に固有の時間軸を生み出す。映像としての時間表現を空間に落とし込むことで、デジタル技術を使いながらも体の内側を起点とした言葉や年齢の壁を持たない作品を制作している。

【主な展示歴】

「おさなごころを、きみに」東京都現代美術館(2020)、「なおえつうみまちアート」上越市・直江津港(2021)、「コルベールアワード2022」東京藝術大学美術館(2022)

【主な受賞歴】

「東京藝術大学修了制作展」デザインN賞(2023)、「東京藝術大学卒業制作展」サロン・ド・プランタン賞(2020)、「MADD.award2020 大型映像部門」グランプリ受賞(2020)