[ 北上 奈生子 ]

一昨年の12月、私は代官山 蔦屋書店の江川さんに選んでいただき、写真集を出版できることが決まった。その時に言っていただいた“北上さんの写真集を店に置きたい”という言葉は何より嬉しくて、今でも私の支えになっている。

振り返ってみると、正直辛いことのほうが多かった。打ち合わせで飛び交う言葉は聞きなれないものが多く難しくて、最初のうちはついていくので精一杯だった。そして何より大変だったのは、何を伝えたいのか、誰に見せたいのかなど、自分自身と向き合い、それを追求していく作業。考えすぎてわからなくなり、2冊目のダミーブックを作った時は、自分の作品のよさを見失ってしまうこともあった。けれど、見失ってしまったからこそ、自分自身の作品のよさを再確認することもできた。こうした作業の繰り返しの中で作品が磨き上がっていくのを実感できた。

初めての経験で何にもわからない私に、町口覚さん、景さんは正面からぶつかって来てくれた。私の中に二人の言葉は鋭く突き刺さって、苦しくもなったけど、いろんなことを知ることができたし、勇気をもらえた。キヤノンの方たちにもいろいろサポートしてもらえたので頑張ることができたと思う。

この経験で、この先どう突き進んで行けばいいかわかった気がした。それが正しいかなんてわからないけど、胸を張って行きたい。

北上 奈生子

[ 石井 靖久 ]

【SHINESという概念】

SHINES前、靄の中で僕はもがいていた。靄の向こうに行きたかったけれど、その糸口が見つからなかった。そんな時にSHINES第1回の開催を知り、募集要項を読み直感で応募した。今の自分にはこれが必要だと、根拠なく確信していたことを覚えている。そしてSHINESの全プロセス終了後、僕は靄の向こう側にいた。

2017年12月、SHINES入選を契機に目の前に道が現れた。どこへ向かうかわからないその道を必死に歩いたら、それは靄の向こう側に繋がっていた。今思えばその道は、支えてくれる大事な人たちが要所要所にいて、その力を借りながら自分を成長させることのできる、這いつくばってでも歩むべき茨の道。それを乗り越えやっと辿り着く場所はゴールではなく、そこは写真で表現をする者としてのスタート地点。いよいよ始めることができる地点。僕はその道を歩いてかろうじてそこに辿り着いたと思う。つまり、靄の向こう側に行く道と写真家として成長するまたとない機会を与えてくれた、これが僕にとっての「SHINES」の概念。

【SHINESを経験して】

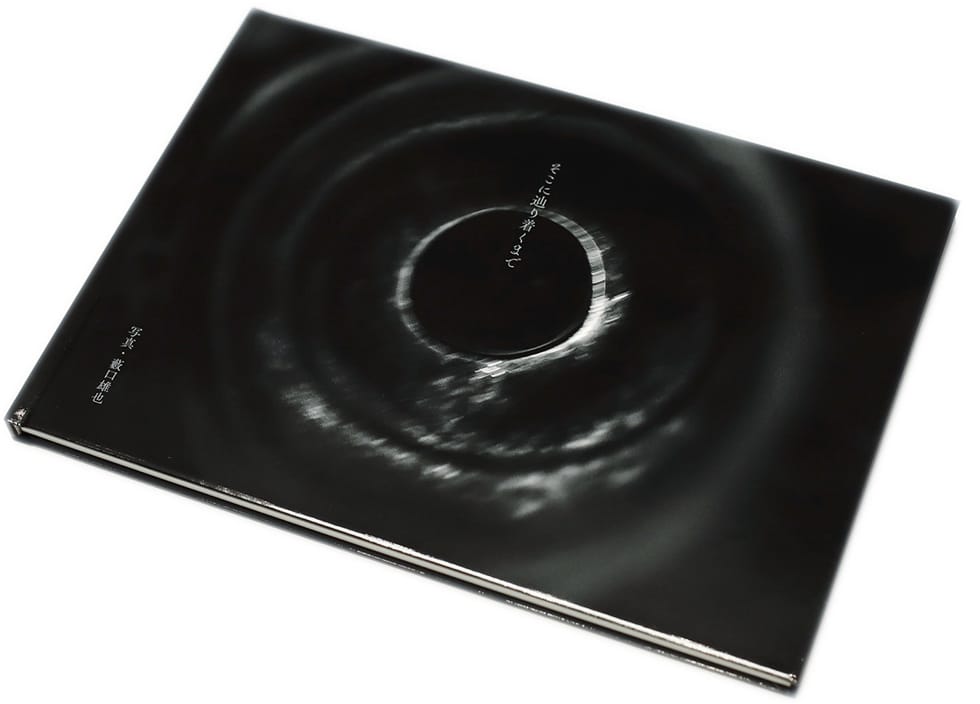

各人が必要な道は皆まったく違うはずなので、僕が歩いた道についての説明は省きますが、ひとつ言うならばそれは、自分を構成する/構成してきた「細胞」の一つ一つを見つめるプロセスでした。それは「脳内」に置かれた「無意識」の箱を開けて覗いてしまうような精神との戦いでもありましたが、目を背けず徹底的に自己を観察した甲斐あって、今、僕は澱みなく僕を理解している状態にあります。そのプロセスの中で自ずと導き出されたコンセプトを元に「Staining(ステイニング)」という写真集も生まれました。写真集を作る準備のために徹底的に自分を見つめ直したら必然的に表現が生まれてきた事実は、僕にとってはまさに目から鱗が落ちる様であり、このようにして表現を重ねていくというひとつの道が見えるようになりました。

2017年12月の初回の打合せで声に出して伝えた、写真集を手に「パリフォト」に行きたいという願いは、2018年11月に現実のものになりました。そのパリフォトの現場で写真家として肌で感じた強烈な刺激、森山大道という圧倒的な存在の目撃、そしてその熱気と雑踏の中で町口覚氏から貰ったとある「言葉」で、僕は歩き出す力を得たと思います。

僕を選出してくださった何必館・京都現代美術館の梶川由紀さんに写真家として新たなチャンスを与えていただき、そしてマッチアンドカンパニーをはじめキヤノンSHINESに関わったすべての方々のお陰で、「医師・写真家 石井靖久」は新たな遺伝子を導入し再生したのだと思います。

生まれたばかりのSHINESは、まだ誰も評価できる段階にありません。でも、第1回の経験者のひとりとして、SHINESはとんでもない可能性を秘めていると断言できます。年齢制限もない、キャリアも関係ない。それどころか入選すると成長する権利とチャンスが与えられる。一流の人たちと仕事ができて、写真集も制作できる。そして人との繋がりはSHINES後も続いていく。こんな魅力的なコンペティション、他にはないでしょう?

SHINESというコンペティションの今後の評価は、僕ら入選者が作っていくものでもあるはず。だから、僕はもっと先を目指します。驕らず、人と比べず、楽しみながら、一歩ずつ歩き続けます。

SHINESを通して出会ったすべての人と、そしていつも応援してくださる沢山の人へ心からの感謝を込めて。

2019年2月 医師・写真家 石井 靖久

[ 赤木 遥 ]

一年かけて写真集を作るというのは、同じ時間をかけて展示をすることとは似て非なる、新しい体験でした。

まず、私はいつも写真について考えたり、意識して生活しているのですが、そこに「写真集脳」が追加されました。例えばこれまで写真集を見るとき、鑑賞者として写真やレイアウト・手触りなどを楽しんでいましたが、SHINESで選んでいただいて、自分が本を作ると決まってからは、「なぜこのページ順なのか」「全部で何枚写真が使用されているのか」等々、写真集の作り手側の視点で考え観察する見方が生まれました。

学生の頃は絵画の領域で制作をしており、大学では学芸員資格も取得したのですが、それは作品と作品の周りの環境についてより深い理解を持って自分の作品を作りたいという欲求からで、以降展覧会に行くと作品のための導線や照明・キャプションまで、会場内のすべての仕掛けを解いてその空間を楽しみたいと思うようになっています。

写真集を作るというのは、完成までのプロセスが展覧会を作ることと、とてもよく似ています。「作品を選ぶ→見せ方を考える」という大枠においても、作家一人では完成しない点も。ただ、展覧会は空間に在り一定の期間で消えてしまうのに対して、写真集はずっと形として残るわけで、ずっと残っていくものであるとすると、未来の人にも内容が伝わる普遍的なものにしたいと考えるようになり、結果的に私の写真集は非常にシンプルなものになりました。作る前からなんとなくのイメージはあったものの、朧げで頼りないふわふわしたものを、しっかり形に落とし込んでくださったのはデザイナーの町口覚さんです。

「お前の写真集なんだから、お前はどうしたいのか」という問いはずっと投げられていて、写真(集)を愛する人と写真集を作れることはこんなに嬉しいことなのかと、すごくわくわくしていました。写真集として作品を残す責任というか、本当に残すべき美しいものを一緒に作ってほしいと頑張ったつもりですし、今回の作品にとって最良の形になったと思います。キヤノンでご担当してくださった皆さまにも、感謝しております。冷静な目で、叱咤激励してくださったことが多々ありました。ありがとうございました。

今後の目標は今よりもっといい写真を撮ることと、それでまた町口さんと写真集を作りたい、です。

赤木 遥

[ 上田 優紀 ]

【SHINESを経て】

2017年9月某日。僕はフリーランスの写真家として活動をはじめ、すでに1年半が経っていたが、目指したネイチャーフォトグラファーとして世に出る兆しもなく毎日を過ごしていた。時折、アシスタントをしていた時からのつてで広告撮影の仕事をこなし、資金が貯まれば世界中の僻地に行って撮影をし、帰国してはまた旅のために資金を貯める。そんな生活を繰り返す中、毎月購読しているコマーシャルフォトのあるページに目が止まった。「写真を貫く人、募集。」。SHINESなんて聞いたことないフォトコンテストだな、と思ったが、そこには、「この時代、写真家には技術やセンス以上に熱意や好奇心、探究心、これらを持ち合わせた人材が求められている」と書いてあった。すぐにこれだ、と直感した。さらに読み進めていくと選出された人はあのマッチアンドカンパニーと写真集を制作でき、さらに代官山 蔦屋書店で販売する権利が与えられる、と書かれていた。これまで僕は世界中を旅し、そして、そのストーリーを通じて自分が見た未知の世界を伝えていきたい、そんな世界との出会いが人の心に好奇心や想像力という豊かさを与えると信じて撮影を続けていた。そのため、写真そのものの出来だけで判断されるような所謂フォトコンテストには応募すらしてこなかった。しかし、一次選考は書類審査のみ、さらに最終選考はプレゼンテーションを行い、入選者が決まるというSHINESなら単純な写真の上手さや独創性という枠を外れ(もちろんそれは持っていてしかるべきなのだけど)、自分の進むべき未来を名だたる選考委員の方々に見定めてもらうことができる。もしそこで駄目なら写真家としてのあり方をもう一度最初から見直すいい機会になる。そんな気持ちで応募ボタンをクリックした。

一次、二次と選考が進んでいく中、自分が今後、写真家としてどんな想いで、何を伝えていきたいのか改めて考えていく過程はとても重要な時間だった。それを具現化し、人に伝えていく。それこそが写真家の真の存在理由であり、その点を改めてさらに深く追求していくことはどんなにすばらしい一枚の写真を撮るよりも大切なことだった。12月の最終選考会、運よく品川一治氏に選考いただいた時、嬉しい気持ち以上にほっとした気持ちのほうが大きかった。それはこの数年、なかば疑いながら僕が歩いてきた道、そしてこれから進んで行こうとしている道はそれほど大きく間違っていなかったのだと確認できたからだった。この日、ようやく写真家としてスタート地点に立つことができたのだと家まで帰る電車の中で何度も噛みしめたことを覚えている。

選考から二カ月が経ち、写真集制作のミーティングが始まった。そこからは本当に苦難の連続だった。今だから言えることだが、当時、選ばれないほうが楽だったかも、と少しだけ頭をよぎったこともあった。まず、僕は圧倒的に無知だった。同じフィールドで撮影している写真家、言ってみれば(とてもおこがましい言い方なのだが)これから戦っていく人たちがどんな写真を撮っているのかまったくと言っていいほど知らなかった。好き勝手に写真を撮ってきた僕は好きな写真家の写真集しか見てこなかったし、同業の先輩たちがどんな写真を撮り、どんな想いで活動しているのかほとんど知らなかった。そこで、国立図書館や写真集を取り扱う書店を訪れ、時にネットを使い、可能な限り国内外の山岳写真家や風景写真家のありとあらゆる写真やコラムに目を通した。もちろん、共感できたものもそうでないものたくさんあったが、自分が撮っていくべき写真、その手法はこの時ぼんやりとだが見えてきたように思う。

ものすごく表面的な言い方でいうと、例えば、山ひとつ撮影するにしても色々なアプローチの仕方があったし、文章を含めた表現方法も人それぞれだった。唯一無二の写真家となる為に他者を知ることは避けては通れない。過去の偉人たちがやってきたこと、撮ってきた写真、書いてきた文章を知ることで自分がどう行動していくべきなのかこの時に学ぶことができた。

さらに、僕は独立してから仕事を得るために色々な編集部に連絡していたが、同業の先人たちに写真をみてもらったことがほとんどなかった。そんな僕を見かねたデザイナーの町口覚氏にご紹介いただき、以前より尊敬していた写真家石川直樹氏に写真を見ていただく機会を得た。その日、学芸大学の喫茶店で石川氏よりいただいた金言はまさに写真家として大きくなるきっかけになった。また、選考委員の江川賀奈予女史や品川一治氏からも多くの出会いを導いてもらった。SHINESは僕にたくさんのものを与えてくれたが、その中で最も大きいものはこの出会いだと思う。

尊敬すべき選考委員の方々はやはり圧倒的なコミュニティを持っていた。そこからさらに広がる出会いの中でまだ何者でもない僕をサポートしたいと言ってくれる方々、一緒に仕事をしたいと言ってくれる方々との出会いは写真家としてステップアップしていく上で本当に大切で、とても尊いものになっている。そして、その出会いをどう活かすかは自分自身だと改めて気づかされた。

そんな人たちと出会った時、自分がどんな想いで写真を撮り、どうしていきたいか、正確に伝えていく必要がある。それはまさにSHINESで求められた能力だった。前述した通り、結局のところ、写真家は伝えていくことが仕事だと思っている。それは内包した自分の世界なのか、世界中の未知の世界なのかは人それぞれによるものだし、受け入れられるか否かは別問題としてまさにSHINESの言う通り「伝えていく力」こそがこの時代に最も求められる能力にひとつであることは間違いなかった。もちろん、その後何度もミーティングは重ねられていき、その度に町口氏には何度も何度も怒られた。朝6時まで有楽町の居酒屋で説教されたこともあった。その度に今の僕に何が足りないのか、写真の技術云々ではなく、写真家として、ひとりの人間としてどうあるべきかを教えてもらった。

2018年12月、ついに写真集は完成した。僕の写真集完成は本当にぎりぎりだった。というのも他の選出者と違い、今まで撮影してきた作品を一切使わず、まったくの新作で制作したからだ。それがどんな物語だったかはまた別の機会に話すとして、ヒマラヤ山脈にあるアマ・ダブラムという厳しい山を登り、その旅で撮影した写真で制作をしていくことに決めた。その山に登れるのは10月、少なくとも登山には1ヶ月はかかる。11月に帰国し、12月29日に販売開始。ありえないスケジュールだったが、それでもこの垂直の旅を写真集にしたいという思いは強かった。それはやはりこのSHINESがもたらしてくれた出会いが生んだ旅が、このアマ・ダブラムという難題への新しい挑戦だったからだ。キヤノンの人は不安だったと思う。アマ・ダブラムは何人も死んでいる難しい山だったし、当然僕にだってその可能性はあった。でも、この1年で僕を成長させてくれた多くの出会いの集大成として、そして上田優紀というひとりの写真家として新しくスタートをきる上でこれ以上の題材はなかった。

無事登頂し、多くの人々の助けによって何はともあれ写真集が並んだ時、やっと終わったという充実感を覚えた。だが、本当のところそれは違う。その日ようやくはじまったのだ。

民間人でさえ宇宙にまで到達しようとしているこの時代、地図上の空白はほとんど残っていないのかもしれない。しかし、そこにどんな風景が広がり、どんな人々が暮らしているのかきちんと知っている人は少ないのではないだろうか?これからも僕はそんな未知の世界へと足を踏み入れ、撮影し、伝えていく。それが少しでも見た人の心に響き、何か心を豊かにできるような想像力や好奇心を生み出す種となることを信じて。

2019年2月 上田 優紀

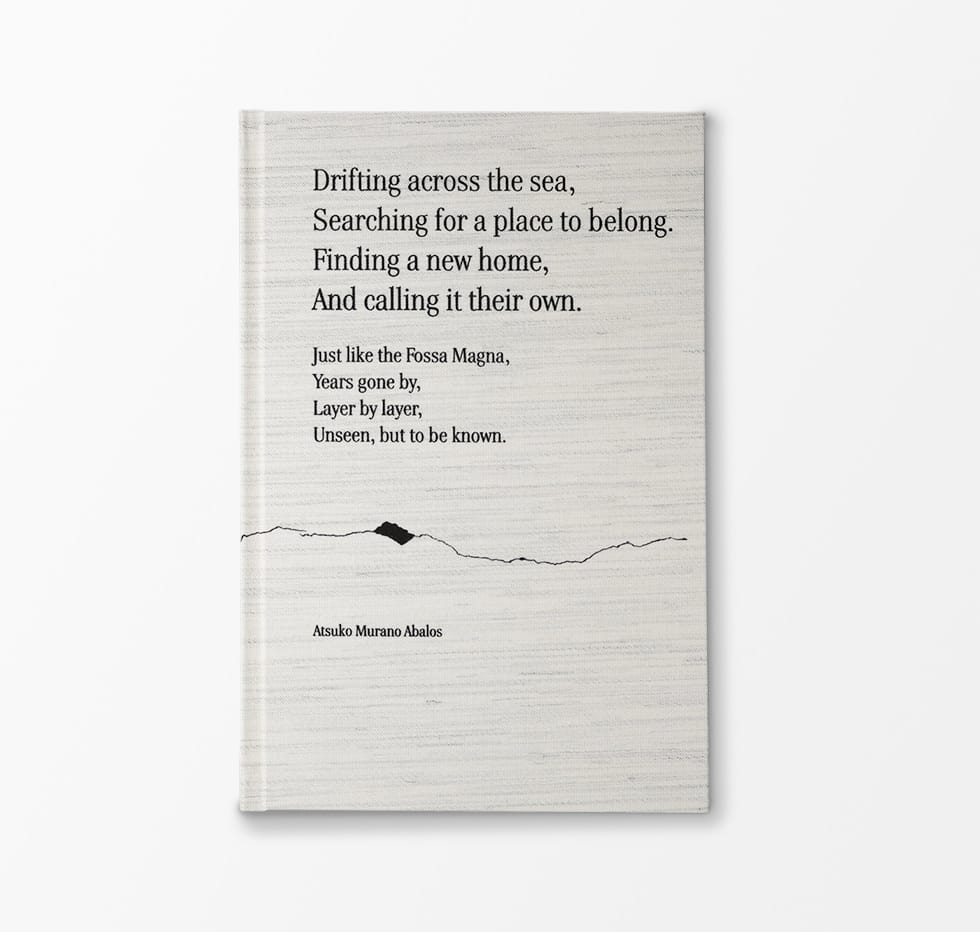

[ アバロス村野敦子 ]

「あなたは『写真を貫く人』ですか?」と問われて、「はい、そうです」と答えることができる自分で良かったと思う。私は、2年前その問いに答えるためにSHINESに応募したのだし、今後も、どんな状況下でも、誰にでも、そう尋ねられた時には躊躇わず同じ返事が出来ると確信できたこと、それが私にとってSHINESで得た経験だった。

私は入選者の中で最年長で、写真を始めた時期もおそらく一番古い。小学生の時から一眼レフカメラで撮り始め、もう40年近くも写真を撮っている。

「写真を撮ること」が今より特別だった時だった。カメラに触れる事が好きだった。シャッターの音が好きだった。写真を撮る事が好きだった。暗室の酢酸のにおいが好きで、そこで現像する事が好きだった。ただ、その時の幼い私に向かって「あなたは『写真を貫く人』ですか?」と誰かが聞けば、「分かりません」とか、「いいえ、単に写真を撮ることが好きで、上手くなりたいんです」などと答えていただろう。

以前と今の何が違うのか。

デジタル化の時代にあって、写真はもう「特別なもの」ではなくなった。誰もが気軽に写真を撮り、それを瞬く間に世界にシェアできる。写真と自分を取り巻く環境の変化の中で、写真の機械性について考えずにはいられなかったし、同時に自身の写真表現について悩み続けていた。

だからこそ…。以前の自分と今の自分の何が違うのか。「作品を作ってゆきたい、その動機を大事にしたい、自分のこれまでの人生で経験してきた点と点を結んで未だ見えない何処かへ繋がる線を辿るような作品を写真で作り上げてゆきたいのだ、私は」。

SHINESに応募した時はこの思いの輪郭がはっきりし始めた頃だった。まさにそんな時「あなたは『写真を貫く人』か?」とストレートに問われたら、その問いを無視することなんて私にはできなかった。SHINESに入選し、そして町口覚さんと写真集を作った事で、それらは自覚になり覚悟になった。

町口さんに「だってお前の写真下手じゃん?」と言われる度に私は嬉しかった。それは「お前が目指しているのはそういうところではないんだろ?」と理解してもらえていると思えたから。決して楽天家とは言えない私だが、このことに関してはそう思える都合の良い思考回路を持っていて本当に良かったと思う。

SHINESに応募する前から自分で何度も繰り返しダミーブックを作っていたが、満足できるものができなかった。今から思えば、方向性が定まってなかったし、本にするための作品の強度も弱かった。町口さんは、私の写真を一枚一枚見て、それらが私の心の何に起因するのか、真剣に対峙して摑み取ろうとしてくださった。撮った本人ですら説明できずにいたものを。そんな造本家・町口覚さんにSHINESで選出してもらえたこと。「お前の本が作りたかった」と言ってもらえたこと。それが写真家としての覚悟に繋がらないわけがない。

「写真」について考え込んだ時、私に勇気をくれたのはいつも写真集だった。巨匠と呼ばれる写真家の写真集もあったし、新しい作家の写真集もある。今回町口さんに自分の本をデザインしていただいて、写真集というものがますます好きになった。写真集とは、その一冊の中に、写真家やデザイナーだけでない、多くの関係者の高揚や苦しみの痕が美しく隠され、幾つもの「決断」で編んだ「肯定」の束であると。だからこそ写真集は写真家のパスポートになり得るのだ。制作の過程でそう思った。

そんな経験や思いを経て、パリフォトで自分の写真集を発表できたことこそが私にとっての大切だったと思う。町口さんは「この本を持ってもっともっと自分の道を拓いていけ」という。それは単に本を沢山売るということを意味しているのではないと理解する。自分の本を必要としてくれる誰かの手に正しく届けてゆくこと。そして次の場所へ行く為のスタンプが押される音を聞く瞬間やその後に自分は何をみているのか、何にカメラを向けるのか、作るのか、しっかり考え、自覚し続けること。しんどくなる時もあるだろうが、やはりワクワクしている。

打ち合わせに行くのに心が重い時も正直あった。でも「町口さん、今日はどんな服着てるかな?」という期待感で、マッチアンドカンパニーのオフィスのドアを毎回開けていた。そこにはいつも発見と気付きがあった。そんな連続で大好きな本が出来上がって本当に嬉しい。町口さんのカラフルなスピリットと洋服に心から感謝したい。全ての関係者の方、的確で温かいアドバイスをくださった方々にいつも助けていただいた。

2019年11月20日 アバロス村野敦子