「EOS R50 V」 Product Story|開発者インタビュー

公開日:2025年3月27日

キヤノンは、EOS Rシステムの中で動画撮影のユーザーを見据えたカメラ「EOS R50 V」を発表した。

このカメラは「静止画の延長にある動画」ではなく、はじめから動画撮影、ストリーミング配信など、主に動画機能を必要としている「ソーシャルメディアのクリエイター」から、「画作りまでこだわって映像作品を作ってみたい」というプロ志向の映像制作者まで対応する、ある意味イノベーション的なプロダクトとなっている。

デジタルカメラとして多くの実績がある「EOS シリーズ」、また動画には「CINEMA EOSシリーズ」もある中、この「EOS RシステムのVシリーズ」は、どのようにして生まれたのか。また動画撮影をスムーズに行うために開発された新しいアイデアや苦労した点などを、商品企画、デザイン、開発チームのメンバーに聞いた。

構成・インタビュー:坂田大作(SHOOTING編集長)

出演者(右から):

イメージング事業本部/UI(ファーム) 髙橋 亮(前編)

総合デザインセンター/プロダクトデザイン 柏木良行(前編)

イメージング事業本部/品質評価 星野李花(前編)

イメージング事業本部/メカ 森田圭亮(前編)

イメージング事業本部/商品企画 廣瀬平蔵(前後編)

イメージング事業本部/画像 諸富瑛美(後編)

イメージング事業本部/AF 西川 俊(後編)

イメージング事業本部/レンズ 塩野雅人(後編)

開発者インタビュー #01

「動画クリエイター」に特化した製品をつくりたい

この「EOS R50 V」は、今までのキヤノンのスチルカメラとは違う思想で開発されていると聞きましたが、どのようなカメラなのでしょうか。またこの商品を企画しようと思われたきっかけを教えてください。

廣瀬 商品企画を担当している廣瀬です。私は「EOS Rシステム」を担当しています。実はこの機種は私が担当した1機種目となります。

記念すべき1機種目なんですね。

廣瀬 そうなんです。入社して、この4月からは5年目です。1年目にこの企画を私と上司で取り組み始めました。その上司もCanon USAから帰任してきたばかりで、その部署に私も入社と同時に配属された形です。

ある意味、キヤノンの本社ではない所から集まった二人でした。2020年からのコロナ禍もあり、インターネットを通じての情報発信やコミュニケーション、特にSNSを活用したクリエイターがどんどん活躍し始めている、という状況を肌で感じていました。

キヤノンの従来のコンシューマー製品は、様々なニーズに対応するために作ってきたカメラシステムが多かったわけですが、今の時代であれば、コンテンツクリエイター、ソーシャルメディアで活動する方々に特化したカメラが一つあってもいいのではないかと。その考え方で上司とも意気投合して、企画をスタートしました。

本社で長く仕事をされていたわけではないお二人だからこそ、ある意味キヤノンという会社や、映像系の市場を客観的な目線で見られる部分があったわけですね。

廣瀬 ソーシャルクリエイター系の市場は、やはりアメリカが進んでいます。私の上司はCanon USAでその流れを見ていて、私はそのときまだ大学生でした(笑)。就活はコロナ禍だったので面接はほぼオンラインで行われる中、「世の中でのカメラの使われ方の幅が広がってきている」という感覚を持っていました。社内の慣例にとらわれていない者同士だったので、今回の企画が実現しやすかったのかもしれません。

コロナ禍でリモートでの打ち合わせや会議が急激に増えて、PCに装着するWebカメラが一時品薄状態になりました(笑)。中にはミラーレスカメラやミキサーを繋いで、見せ方を工夫しているクリエイターもいました。

廣瀬 余談になりますが、EOSシリーズのカメラをPCに繋いだらWebカメラとして使える「EOS Webcam Utility」というソフトウエアを他社に先駆けていち早くローンチしたのが実はCanon USAでした。そして、それを作っていたのが私の上司でした。

一方私は「写真映像表現が好き」を面接でアピールしたかったので、「キレイな映像でWeb面接を受けたら印象が変わるのでは」と考えて、当時持っていた「EOS 5D Mark IV」をPCに繋いで、室内をライティングしてスイッチャーも購入。それで面接に挑んで受かりました(笑)。そのあたりは上司の考え方と少し共通点があったのかもしれません。

今はSNSやYouTubeで、簡単にライブ/ストリーミング配信ができるようになりましたね。

廣瀬 一般の方にまで、当たり前のように普及しています。それゆえに、カメラが発熱で止まってしまったり、電池切れしてしまっては困ります。「EOS R50 V」は、WebカメラのようにPCとUSBで繋いだら、PCから電力も供給できて熱対策も万全なので、「超高画質なWebカメラ」としても使えます。

ケーブル1本で映像も電源も供給されるにはすごく便利ですよね。

では、柏木さんの所属されている部署での仕事と、今回のデザインの件で伺わせてください。

柏木 私は、総合デザインセンターでプロダクトデザインを担当しています。もともと美大出身でキヤノンに入社して18年ですが、そこからずっとカメラのデザインを担当しています。具体的には、コンパクトデジタルカメラのIXY、PowerShotシリーズなどデザインしてきました。今は主にミラーレスカメラのデザインを担当しています。レンズや双眼鏡のデザインも手がけたりします。

「EOS R50 V」は、新しいコンセプトの動画系カメラですが、企画部から提案されてどのように思われたのですか。

柏木 企画からその話が下りてくる中で、デザインは私の所属する部署で数十案作り、そこから徐々に絞っていきました。販売会社にCG画像を送ってヒアリングをしたり、各所と打ち合わせを重ねました。その中で、今までの“キヤノンらしいデザイン”を踏襲するのではなく「新しいものを提案したい」という廣瀬の思いがすごく伝わってきていました。

モックアップを作り、オンラインで相手に見せながら説明する機会があった際に、廣瀬が大きな会議室に配信機材を用意していたんですね。これは事業部にあるものを借りているのかな?と思っていたら、彼個人の機材を持ってきていて驚きました(笑)。

森田 スイッチャーとかですか。

柏木 そうなんです。それを使って人、寄りの画、説明用の俯瞰したアングルとかを切り替えたり(笑)。

廣瀬 会社のシネマカメラも借りましたし、あとは私物の照明機材とかスイッチャーを持っていって、柏木に説明してもらいました。

柏木 直接会えない時期でも、モックアップがより良く見えるし「相手にきちんと伝える」という意味で、コミュニケーションを濃密にしていけたのはよかったですね。

この「EOS R50 V」のデザインを進める中で、キヤノンはコンサバな会社だと自分でも思っていたのですが、意外に「もっともっといこうよ」という雰囲気があったので、デザインもできるだけ突き詰めていこうという思いで始めました。

ロゴの色もグレーにしたいと、提案・検討をしました。細かい決まりでいうと「ロゴ周りにはこれだけ余白をあける」とか「コントラストや視認性を担保する」とか、キヤノンロゴに対して細かなレギュレーションがある中、狙った表現を実現するために試行錯誤しました。

白とか赤だと厳しいのですか?

柏木 有彩色はレギュレーション的に厳しいのですが、無彩色であればなんとかなるだろうと思って。

廣瀬 その検討をしている時に、販売会社からも「ロゴをローコントラストにしてみてもよいのでは?」という意見もあって、「グレーでいきましょう!」というのを強く押していきました。

柏木 動画がメインということもあって、被写体側はずっとカメラを見ますし「撮影中にロゴが目立たないように」という狙いもあり、グレーで進めることにしました。

被写体側はレンズを見ますが、ロゴが目立てばその部分もチラチラ見てしまいますね。この色だと本能的にレンズに目がいくようになっています。

廣瀬 基本的な思想として「カメラを主人公」にしたくないんです。「クリエイターが主人公」でカメラはあくまで道具なんだ、というところに徹したかった。Canonロゴの主張が強くないのは、その狙いにぴったりでした。

柏木 そういう意味では※CMFとかプロダクト自体もなるべく主張をしないという点を意識しました。

-

※

CMFとはCOLOR(色)、MATERIAL(素材)、FINISH(加工)のこと

ボディの大きさは、機能や目的で変わると思うのですが、このサイズ感はコンパクトですよね。

廣瀬 初期のデザイン案ではもっと大きかったんですよ。

柏木 このトップ部分は、フラットデザインにすることが重要でした。

森田 でもファーストモデルでは右肩(メインダイヤルあたり)がポコんと出ていましたよね。

柏木 デザイナー的には、高さのある部分に合わせてもいいから、フラットにしたかったんです。でもこの「EOS R50 V」に関しては、コンパクトな高さを保ちながら直線的なデザインを実現しています。この操作部は、頑張って相当攻めているんです。

森田 その分、中は具が詰まっていますよね。

柏木 そうなんです。右肩(メインダイヤルあたり)の操作部材の内部構成や部品間の隙間を攻めた設計にしてもらって、それで天面フラットなデザインができています。

廣瀬 ダイヤルも縦向きにすると高さが出るので、横位置で回すようになっています。

森田 ファインダーを覗くようなカメラだと「縦ダイヤル」は使いやすいのですが、動画機として考えると必ずしもそうではないよね。

星野 クリエイターの方々が使ってくださることを考えると、動画機の方がアクセサリーを色々つけて撮影されることが予想されるので、「縦ダイヤルって本当に使いやすいのか?」とか「リグなどを付けた時に指は入るの?」というところで横の方がいいのでは、という話になりました。

森田 「EOSって縦ダイヤルだよね」って思われている面もあるじゃないですか?

柏木 実は、初期のモックアップは縦に回転するダイヤルでした。ただ、それだとリグなどを組んだ時に操作しづらいので、横に回転するダイヤルを上面に埋め込むことにしました。形もよりフラットになり、後ろから操作できるようになりました。

廣瀬 ダイヤルを縦から横にするだけでもファーム的にも仕様変更が大変でしたよね?

髙橋 そうですね。最初はメインダイヤルは縦型と聞いていたので、既存の機種からあまり変えずにできると思っていたのですが、今回、横ダイヤルがメインになるということで、UI(ユーザーインターフェース)も、それに対する対応というのは必然になりましたね。

ダイヤル方式が縦と横で、具体的にはどう変わっているのでしょうか。

髙橋 既存のカメラのUIでも、縦型のダイヤルを小さくアイコンで表示したりしています。それが「EOS R50 V」ではメインダイヤルの形状が変わるので、その形状に合わせて中身のアイコン表示や制御も全て、横型のダイヤルに合わせ込まないといけなくなります。画面としては変更する部分は多かったですね。

廣瀬 ダイヤルの縦横を変えるだけで影響範囲は大きく…、各方面の方々に協力してもらっています(苦笑)。

「位置を変えればいいのでは」という簡単なことにはならないんですね。

最初の質問が遅れてしまったのですが、髙橋さんが今の仕事に就くまでの流れを教えてください。

髙橋 私も入社17年ほど経ちます。一貫してコンパクトデジタルカメラのユーザーインタフェースの部門に所属をしていて、開発をしてきました。入社当時はPowerShot NシリーズやIXYのような新しいシリーズのUIを主に担当していました。今はプロ向けのミラーレスカメラからコンパクトデジタルカメラまで、一通りのカメラ製品に携わっています。開発として携わってきた機種は100機種以上になりますね。

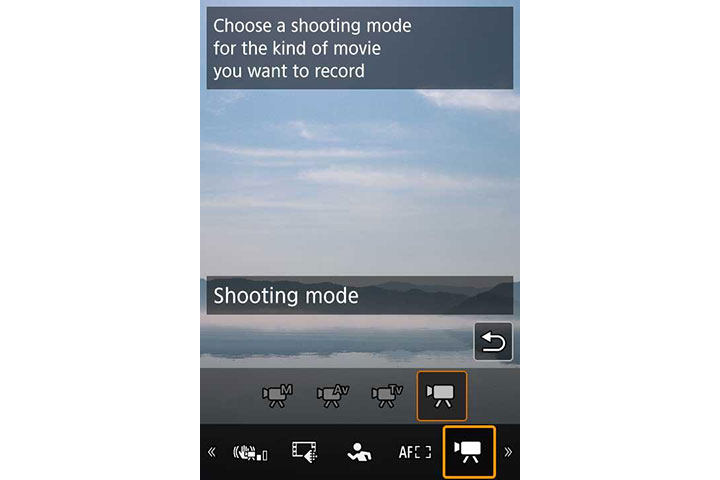

「EOS R50 V」は、今までのデジタル一眼レフのEOSシリーズとも、CINEMA EOSとも違う新しい機種ですが、UIとしての工夫や苦労された点を教えてください。

髙橋 外観を見ていただければわかる通り、グリップ横に縦位置用の三脚ネジ穴があります。それが付いたということで、このカメラではより縦位置撮影をしたい方向けの作りにする必要があります。ただキヤノンには従来そのようなUIはなかったので、新しく「縦撮り用のUI」を作る必要がありました。

元々キヤノンのカメラでも、「自分撮りモード」など一部の撮影モードに限定ではありましたが、このカメラは撮影モードに関係なく縦横を検知して素早くUIが切り変わります。全面的に縦撮りにUIが対応したというのは、この機種が初めてになります。そのため一から縦撮り用のUIを設計しました。

廣瀬 最初にこの話をした時は、相当「えっ」という感じにはなっていたと思います(笑)。

髙橋 この機種から廣瀬とも関わるようになったのですが、縦位置と一言で言ってももの凄く画面数が多いので(苦笑)、「とてもいまのスケジュールでは対応できないです」という状態でした。当初は「一度再考してほしい」と伝えていました。

想像するに「間に合いそうにないから断りたかった」という感じですね(笑)。

髙橋 まあまあ、そのようなやりとりをしていました(笑)。でも「動画で必要な部分だけでも!」と、廣瀬に粘られ…。今回は「動画をメインにした機種を開発する」という中で、今までのやり方に固執していれば何も進みませんし「頑張ってみよう」ということで、縦位置UIに取り組みました。

メニューは階層構造になっているので表示画面も多いですし、それを考えると地道で大変な作業ですね。

髙橋 GUIのテイストも横と縦である程度合わせないと整合性がとれません。縦にしたら全然違う表示になったらおかしいじゃないですか。画面の右上にQボタンがあってこれで色々な設定が変更できるのですが、そのUIを縦撮り向けに新設しました。その開発に苦労しました。従来のテイストをそのまま縦にすると使いにくいんですよね。そのために刷新する必要がありました。

廣瀬 縦位置UIのために、横も作り直していただいた、ということですね。

髙橋 そうですね。横位置で撮っている時に、「縦撮りもしたい」とカメラを縦にするとアイコンも90度回転します。操作系も縦でも横でも指の可動範囲を変えずに設定変更が連続的にできる、というのが特長になります。

撮影メニューを横と縦で違和感のないように設計している。

三脚ネジ穴にグリップを付けて撮影する方法もあるし、縦撮りの場合は、人によってグリップが下の方と上の方がいるので、それぞれでどう最適なUIにしていけばよいのか、というところが苦労した点ですね。今は「グリップ側に寄せる」という設定なのですが、その反対側に寄せるという設定もできます。

縦でポートレートを撮る時は、人物の顔が画面の上部にきますよね。仮にグリップを上にして人物を撮るシチュエーションにおいては、「グリップ側に寄せる」という設定だと顔にメニューがかぶってしまうと使いづらい。縦の場合は「常に下側にメニューを寄せて使いたい」ということも想定した、縦位置ならでは改良点もあります。

徹底的に「縦で撮影する状況」を検証して、開発されているのですね。

髙橋 見た目的には、帯状の二層の構造になっているQなので、社内では「帯Q(帯上のメニューアイコン)」と呼んでいますが、この帯Qのメニューを縦の時だけは「グリップ側に寄せる」という設定を無視して、下寄せしたり上寄せしたりするカスタマイズも可能、ということです。

今やTikTokやYouTube Shortsなど、縦位置動画は当たり前になっていますので、縦位置メニューは使いやすそうです。

廣瀬 UIの縦対応は、熱対策と同じように命題としてありましたね。そのため縦で撮影している時に触るメニューは、全て縦撮りに対応しています。

髙橋 カメラは横位置だと片手で全ての操作をするのは(よほど手の大きな人は除いて)難しいのですが、縦だと手の大きさやカメラ保持の仕方次第で全てのメニューが片手で届くような設計にしていますので、スマホのような操作で撮ることもできますよ。

星野さんの部署は「品質評価」ということですが、仕事内容を教えてください。

星野 私は入社して15年ほど「品質評価部門」に所属しています。外の方からすると、一番わかりにくい部署かなと思います。

はい。まったくわからないです(笑)。

星野 簡単に言うと、市場の声を各部門の開発者だったり、デザイナーや事業部にフィードバックします。UX(ユーザーエクスペリエンス)とも言われますが、ユーザーの代弁者として、この製品が市場に出た時に「ユーザーにとって本当にいい製品なのか?」ということを最後の門番として評価する部門になります。開発者の方々にとっては、ちょっとやっかいな部門と思われているかもしれないです(笑)。

開発者が「最後に超えていかないといけない壁」なんですね。

星野 私は最初「ファームチェック」と言って、髙橋が話したような使い勝手などを確認する仕事を1〜2年やりまして、その後にAFの性能評価、そしてここ10年ほどは動画の機能評価を担当しています。

品質評価部門って、プロジェクトが立ち上がって参加するまでにタイムラグがあるんですね。開発は早い段階から動きますが、私たちは途中から入ることが多い。この「EOS R50 V」に関しては新しいシリーズが立ち上がるということで、早い段階から皆さんと会話させていただきながら進めました。

私の部門は事業/開発が構想・開発したものに対し、市場に受け入れられる品質になっているかを評価する部門であり、ユーザーの代弁者の一面もあるので、「ユーザーがどう感じるか」を調べるところから始めます。

今は動画がどのように使われるのかWeb情報を分析したり、一般の方からプロまでヒアリングをします。またCINEMA EOS系の担当者を含めて、センター全員にアンケートを行ったり。例えばVLogをやっている人がどのような機種を望んでいるのかとか、どういうモードを使うのかを調べて、この機種にもフィードバックしています。

縦位置UIに関しても、このモードの時はどうするのか、メニューはどう表記されるのか、を細かく話をします。デザインに関しては、今までのキヤノンの型にはまらない、デザイン性を重視した「キヤノンは変わっていくんだよ」ということをアピールしていく機種に対して、尖っていても扱いにくいとユーザーに思われたらいけないわけです。

例えば「グリップのホールド性はこうしてほしい」とか。それこそデザイン部門の柏木と「もう少し厚くしてくれませんか」、「指にあたる部分は、少しだけ角を丸くしてもらえないか」など、色々細かく話し合います。

柏木 だから(品評とは)いつもバチバチなんです(笑)。キヤノンは静止画に関しては猛者が多いですが、「この機種は覗いて撮るタイプではないので、こういう形にしました。大丈夫でしょ」「いやそれでも、こういう使い方をしたら違和感出ますよ」とか、その擦り合わせをしながら落とし込んでいきましたね。

星野 今までのEOSは握る指の場所が決められており、突起がかっちりしています。「こう持ってください」というデザインなんです。逆に言うと、それ以外は持ちにくい。でも動画はローアングルやハイアングルで撮影されたり、縦位置もそうですが色々な持ち方をされる人が多いです。ではその時に、どこに指があたって不快になるのだろう、など。ユーザーが不快に感じない製品になるように様々な持ち方での検証を行いました。

また小型のボディはボタンが誤押しされやすくなるので、ロックボタンをつけて、液晶に触れないような仕組みにしたり、RECボタンも不意に押さないように周囲の形状を工夫してすり鉢状に斜めになっていたりとか、そういう細部にまでこちらの意見を聞いてもらっています。

私個人も動画を撮るのですが、今までのEOSだと「静止画メインのカメラ」という仕組みになっていたので、動画をずっと撮っていた身からすると少し使い勝手で不便だなと感じていた部分もありました。このカメラだと「動画が簡単に撮れる」ということで、ワクワクしながら仕事をしました。開発部門へは厳しい話ばかりで「ワクワク感」は伝わっていなかったと思いますが(笑)。

「品質評価」って、ユーザーと開発者の中間に立って細かい部分まで検証していく部門なんですね。

星野 この機種はスマホからのステップアップユーザーから本格クリエイターまで、と聞いていましたので、どこをターゲットの中心に考えればいいのかとか、そこは悩みながら進めました。

廣瀬 動画を扱う人はほぼ全部じゃん、というね(苦笑)。

星野 いつもよりも、事業部門や開発部門とのコミュニケーションを濃密にとれた分、よい良い製品に仕上がったのではと思いますね。

廣瀬 この機種に関しては、本当にゼロベースからスタートしています。パワーポイントに四角い図を書いて、どこにどうボタンを配置しようかと、各部門からの意見を持ち寄って構築しています。

そうすると門番であり、ユーザーに近い品質評価は、本来は「評価」なので、出来上がったものを見てもらって、良い悪いを聞くわけですが、今回は品質評価部門が「部門としての案」を持ってきてもらうという、いつもと逆のプロセスを初期から行っています。

「品質評価部門は評価するのが仕事」という流れはあるものの、品評からも精力的に意見を出してもらえたので、ありがたかったです。

ユーザー目線からの意見、アイデアを出していくことは大切ですね。

廣瀬 キヤノンの使い勝手の良さは失ってはいけないので、「動画向きで考えた時のキヤノンの良さって、なんだろうね」という部分を一から作っていった感じですね。

柏木 いつもの流れだと、上にボタンだらけの案が出てくるケースもありますからね。「EOS R50 V」の大きさではボタンはそんなに配置できないし、デザイン的にもスッキリしたいので、必要なものは二つまでにしてほしいとか。

フロントにある「Recボタン」も、筐体が小さいので「どこに置くか」で使いやすさが変わってきますし、デザイン的にもバランスの悪い位置があるので、それは避けつつ機能との両立を考えています。

廣瀬 ボタンを減らす、ということとユーザービリティを考えた時に、普通なら「シャッターボタンがある位置に、Recボタンを配置」しています。静止画メインのカメラならRecボタンは別位置にあるわけですが、このカメラは動画がメインなのでここに配置しています。

「動画も撮れますよ」ではなく「動画を撮ってね」という配置ですね。

星野 Recボタン機能だけであればスタート時に一度押せばよいわけですが、「静止画もしっかり撮れるカメラ」というところで、AFしてレリーズするというのも兼ね備えていますので、動画・静止画両方でしっかり撮れるカメラになっています。

廣瀬 あとはこのボタンを押した時に、音が出ないような仕組みになっていますね。

森田 スチル重視のEOSのエントリー機種(EOS R50)では、ユーザーが写真を撮影するタイミングをわかりやすくするために、クリック感を重視した設計を行っています。対して「EOS R50 V」では動画を撮るときにクリック音が鳴るのを避けるために、静音化を重視した設計を行っています。

廣瀬 他のボタンについても、静音化すべきボタンはどこかを議論して決めましたね。

森田 動画記録中に使う操作部材については、内側に静音化するための機構を入れています。

廣瀬 贅沢な機構なのですが、あれもこれも入れていくとコストが上がって、届けたい方々が買えなくなってしまうのも困りますしね。「コストをかけてその機構を入れるべきか?」というのを一つ一つ吟味しています。

動画機として設計されたグリップ

柏木 これらは3Dプリンターで作った途中のモデルです。初期のモックは、本当にデコボコと突起が多かったですね。徐々に段階を経て、実際にグリップの評価をする時に3Dプリンターで出力したやわらかい素材を貼って評価してもらいました。

このあたりが第二世代なんですね。

柏木 そうなんですが、この間にもいっぱい試作を作っているんです。

星野 このあたりから「品質評価」が入り始めた感じですね。グリップもモックだと指あたりなどもわかりにくかったりするので、ラバーで作ってもらっています。

廣瀬 グリップが握りまくられて変色してますよね(笑)。

柏木 これは、まだマシな方ですね。本当にひどい時は「品質評価」から戻ってくると、使い込まれて真っ黒になってます(笑)。

星野 男性女性、手の大きさや指の長さなどが各自違うので、十何名で握って試していますからね。その意見を集約してお伝えしています(笑)。

森田 スチルカメラを持ち慣れた方は、自由に持てるが故に戸惑った部分もあるかと思います。

星野 とは言え動画はブレてはいけないので「握りやすい」「長く持ち続けやすい」と言う点は、お互いにゆずれないポイントがあって、そこは詰めていきましたね。

廣瀬 ローアングルだと、親指でRECボタンを押すような持ち方もあるでしょうし、色々な撮り方に対応できるよう考えられています。

髙橋 縦位置の三脚ネジ穴は、初期のモックからあったのですね。

柏木 そうですね。

廣瀬 初期の初期からありましたね。当初は「縦位置の三脚ネジ穴を配置すると周辺が出っ張ります」と言われて、「ええっ、どうしよう」ということもありました。

柏木 側面の様々な場所に三脚ネジ穴を配置検討しました。それによって強度に影響を与えたり、グリップ部分の曲線の立ち上がり方に影響を及ぼすと持ちにくくなるなど、色々試行錯誤しましたね。

森田 光軸上には置きたかったけれど、グリップする時に邪魔になってはいけないし、穴の位置はあちこち試行錯誤しました。

廣瀬 ビデオ雲台使用時にパンがおかしくなってしまうので、やはり光軸上は譲れなかった部分ですね。

髙橋 「縦撮り」のコンセプトが初期段階からありましたからね。途中から「縦穴もつけておくか」的な構想ではないので(笑)、開発者の思いもしっかり取り入れられた機種になってますね。

森田さんはメカ担当とお聞きしていますが、この部署は長いのですか。

森田 私はカメラのメカ設計を担当しています。一眼レフの時代からEOSシリーズを15年ほどやっています。柏木の部署がデザインしたものの中に様々な機能を詰め込んでいく、という仕事です。

筐体の中に「どこに何を配置するのか」を決めていらっしゃるのですね。

森田 そうです。例えば、熱対策について言えば、CINEMA EOSのようにファンを取り付けて放熱性を上げるという方法もありますが、一般ユーザー向けの製品にファンを付けるのは少々仰々しいです。「EOS R50 V」の設計を考えた際に理にかなっていたのは、EOSの1系にも使われている「マグネシウム合金」です。軽くて、熱を散らしやすく、強度もあるため、採用しました。

三脚座についても話がありますが、ただ側面に穴を開ければよいというわけではありません。ユーザーの使いやすさを考慮すると、縦位置でも横位置でも、いわゆる「光軸上に合うようにレイアウトする」のはなかなか大変でした。

それは強度的に、という意味ですか。

森田 そうですね。マグネシウム合金を外側にまで回して、それで三脚座を支えてやることで、縦位置に対する剛性感や強度を担保するような設計にしています。

廣瀬 三脚ネジ穴は奥行きが必要なので、縦横に付けることでボディが大きくなりがちなんです。当然深さがあるのですが、可能な限りコンパクトにしてもらったと思っています。

「長時間の撮影やライブ配信でも熱で止まることがないように設計した」と伺いましたが、熱対策について教えてください。

森田 主には撮像素子(センサー)や、DIGICエンジン系が熱を持ちやすいです。そこから熱をいかに効率よく分散させるかが工夫のポイントです。先ほど「マグネシウム合金で熱拡散」の話をしましたが、外装は強化プラスチックを使っています。

このカメラは様々な持ち方や撮り方を想定していますが、部分的なヒートスポットができると動画を停止させる必要があります。そのため、熱を分散させつつ、ヒートスポットができないように設計しています。

具体的には、熱を散らす部品と外装の間のクリアランスをコンマ何ミリ単位で設計しています。熱くなりやすい部分には隙間を多めに開け、熱を逃がしたい部分には隙間を狭めるなどの工夫をしています。

どこかが熱くなりすぎると、全体の機能が停止してしまうのですね。

森田 そうです。EOSでは、内部的にどこかが想定温度を超えてしまうと故障のリスクがあるので、撮影を停止します。

廣瀬 センサーやDIGICが熱くなりすぎても止めないといけないし、熱を散らしすぎてユーザーが触る部分が一定温度を超えても止めないといけない、ということですね。ただこの「EOS R50 V」に関しては、どちらも大丈夫なように熱対策をしているので、そこは小型ボディの分、難しかったと思います。

ファンもなしで、自然冷却で長時間撮影が実現できているのですね。動画はコマ割りで撮るイメージですが、ライブ配信等では長時間撮影される、という想定なんでしょうか。

廣瀬 どちらのユースケースもあると思います。映像制作活動をされている方は、細かくカット割りされることが多いと思います。一方でYouTuberの方でこういう対談や座談会などで動画を撮る方、仕掛けカメラで撮るなど、そういう場合は何時間も録画し続けるケースもあります。

あとは配信系ですね。アメリカや日本でもゲーム配信は一般的になってきていますし、中国ではライブコマースが盛んです。商品をネット上で販売するビジネスですね。そのために長時間撮影でも配信でも止まりにくい工夫をしています。

ライブ配信で商品の説明をしながら注文を受け付ける、というものですね。

廣瀬 そうです。ユーザーからは「6時間は止まってほしくない」と言われることもありました。このカメラについては、配信もできるし、動画撮影もできる両方を兼ね備えているので、「徹底的に熱耐性を追求した設計にしてください!」というのは各部署に強くお願いしました。

髙橋 ライブ配信の話ですが、カメラの上面に「LIVEボタン」をつけています。今までもHDMIやUSBをスイッチャーやPCに繋いで配信はできましたが、配信の準備をするためのメニューの入口があちらこちらに散らばっていて分かりにくかった。「EOS R50 V」では概念が異なる接続方式を同列にまとめることで「LIVEボタン」を押すだけで配信の準備ができるという非常にアクセスしやすいUIになっていると思います。

廣瀬 この「LIVEボタン」を押すと「どの形で配信するか」というメニューが出てきます。そこから選ぶと「USBを挿してください」等のガイダンスに沿ってやれば、簡単に配信できるようになっています。

髙橋 「動画を撮りたい」とか「配信したい」「設定したい」といった時に、物理的なボタンからすぐにアクションできるので、便利になっていると思います。

「動画でやりたいこと」に、素早くアクセスできるのは便利でいいですね。

森田 「LIVEボタン」は撮影開始ボタン(シャッター)の隣で、一等地なんですよね(笑)。

星野 このボタンも「どこに置くのか」「メニューではダメなのか」とか、もっと他に「物理的に操作したいボタンがあるのではないか」等々、様々な議論をしました。その中で「すぐに配信したい人」にとっては「物理的なLIVEボタンがあった方がいい」とユーザーの使い勝手を考えて、また廣瀬の「ここにしたい!」という熱意を含め、一等地にあるんです。

廣瀬 「LIVE配信は、ボタンから一発でアクセスしたい」というのは譲れないポイントでした(笑)。

新しい挑戦に際して

コロナ禍もあり、SNSで動画を発信するクリエイターが急激に増えました。スマホの影響もあり縦位置動画も一般的になっている中で、「EOS R50 V」は今までのキヤノン製品の流れからすると突然変異的というか、「今までにない息吹」を感じます。

この製品をキヤノンが発売することに、通常の製品とは違う意味合いを感じますが、開発者の方々はどうお考えでしょうか。

廣瀬 新しいことを企画していくので「もしもキヤノンが今生まれていたら、いったいどんなカメラを作るだろうか」と自分自身や部署内で問いかけることによって、これまでキヤノンが培ってきた中で変えるべきものは変えて、一方でキヤノンのよさは活かしていく、という姿勢で取り組むことをしてきました。

その思いを各部署でも持っていただいて誕生したのが「EOS R50 V」です。これまでとは違うコンセプトのカメラとして製品化まで結実できたのかなと考えています。

企画部門から開発、デザイン、品質評価部門に対して「今度こういうカメラを作ろうと思います」とプレゼンをして、企画がスタートして実際の設計が始まっていくので、その場でも「ソーシャルメディアのクリエイターのためのカメラを一から作りたい」と訴えていきました。「そういうコンセプトのカメラなんだ」ということを上層部まで認識してもらう中で進めてきています。

企画として動き出すまでに、必要性を認識してもらうことが先決なのですね。

廣瀬 そうですね。キヤノンは今までのものづくりの中で「より多くのお客様に使っていただけるように」という製品をたくさん作ってきました。それだけに「特定のユーザーに向けて作る必要があるのか」「動画機はそんなに求められているのか」という、そこから説明というか納得してもらうのは、一つの大きなハードルだったかもしれません。

どのような業種でも成功体験があると、戦略が予定調和になりがちですよね。それを飛び越えていくためには「現場の熱意と覚悟」って、何よりも大事な気がしました。

廣瀬 初めての担当で過去を知らないので、逆に「突き進みやすかった」というところもあるかもしれません(苦笑)。

森田 キヤノンには様々な技術の蓄積があるので、新しいものを作る時には機能のアドオンで進める傾向もあります。この機種は「要らないものは載せない」「これは絶対に必要」というのが明確だったので、ターゲットにより特化する形で進められましたね。

廣瀬 潔いカメラです。あとはこれと同価格帯に「EOS R50」という静止画中心機あって、こちらも併売していくので、ある意味“守り”があるから“攻められた”という、キヤノンのラインアップとしての強さがあったからこそ、実現できたとも言えます。

同じ価格帯で「静止画中心」「動画中心」という選択肢を提供できることが強みですね。

廣瀬 フルラインアップ戦略のもとで「攻めにいく」ということですね。キヤノンがEOS Rで「攻めにいく!」というイメージはあまりないかもしれませんが、このカメラは徹底的に攻めで作っています。

「縦位置ネイティブ」な時代にフィットしそうです。

廣瀬 ソーシャルクリエイターの方が、今までスマホを使われていて、でも「もっとクリエイティブな絵を撮って、他の人と差別化したい」と思われたら「このカメラが1台あれば、やりたいことができますよ」とお伝えしたいですね。

「機材について考える」のは、本質的にクリエイティブな部分ではないので、そこに時間を費やされるのはもったいないと思っていて。「クリエイティビティを発揮するための環境」を提供するというのが、カメラメーカーの使命ではないかと思っています。「EOS R50 V」を手にしていただければ、「ああしたい」「こうしたい」というのが何でもできるようなスペックに作り上げているので、創作活動に集中していただけると思います。

星野 スマホから入ってきた人は、「あの映像ってどうやって撮ってるんだろう?」って思いますよね。撮影後にカラコレやグレーディングをするのってハードルが高いし、センスも問われますよね。それを体験できるようなカラーフィルターも入っていますし、上下をマスクして映画っぽく撮れるとか、そういうことが簡単にできる機能も入っていますので、「EOS R50 V」で勉強していただいて、さらにステップアップしたい方には、本格的な「Canon Log 3」も撮れるので、長く使い続けられる1台になっていると思います。

価格帯は入門機種的な位置付けですが、使ってみると色々応用がきく「懐の深いカメラ」かもしれませんね。

髙橋 モードダイヤルにカスタム登録ができる動画モードのポジションが複数あるので、使いこなしたい人にとっても、例えば屋内、屋外、風景、ポートレートなどのパターンを登録することもできる使いやすいカメラに仕上がっていると思います。

廣瀬 カスタムポジションはC1〜C3まであります。これはEOSの上位機種しか入っていなくて、同価格帯のEOS R50にはこういうポジションはありません。でもこのカメラはユーザーの成長に寄り添っていけるようにしたかったので、カスタムを上位機種並みに3つ用意してあります。ちょっと下克上的なカメラかも(笑)。

森田 長時間撮影での品質保証や熱対策についてお話ししましたが、このカメラは世界中で販売されるため、低温環境や炎天下を含む様々な条件下で数百回におよぶ撮影テストを繰り返しています。これを行ってくれている設計メンバーたちの努力は非常に大変なものであり、そのことをお伝えしたいです。

廣瀬 ワールドワイドで発売される機種なので、様々な環境の地域で使えるように森田の部署で徹底した検証をしてもらっていますので、安心して使っていただきたいです。

開発者インタビュー #02

進化したAFと3つのカラーモード、パワーズーム搭載で初心者から本格クリエイターまで使える懐の深さ

構成・インタビュー:坂田大作(SHOOTING編集長)

出演者(右から):

イメージング事業本部/レンズ 塩野雅人

イメージング事業本部/AF 西川 俊

イメージング事業本部/画像 諸富瑛美

イメージング事業本部/商品企画 廣瀬平蔵

後半は、AF、画像、レンズ担当の皆さんと、引き続き廣瀬さんに伺っていきます。ある程度全体の開発やUIができてくる中で、AFや画作り、レンズなどは、次のステップとして重要な部分になりますね。

廣瀬 そうです。でも開発時期は同時並行ですよね?

西川 そうですね。ほぼ同じような期間に動いています。

諸富 画像とAFはいずれもソフト系なので、そこは近いですね。

廣瀬 レンズとカメラは、開発部門も別ですよね?

塩野 そうです。私が今回のメンバーの中では一番遠いかもしれない。でも塩対応しないでください(笑)。

西川 私の部署は、カメラの中のソフトウエアの部署でAFを担当しています。そこでは新機能の設計や実装、性能改善を担当しています。自分たちの部門の中でも、性能を評価するために撮影にも出かけます。

AFの設計をしつつ、実際に様々なシチュエーションでテスト撮影をされるのですね。

西川 そうです。机上だけだと理想的な信号がセンサーから入ってこなかったりするので、AFにとって都合の悪い条件下であったり、実際のシーンで改善できているかを見ていきながら開発をしています。

EOSシリーズは静止画のAF性能も抜群によいわけですが、動画撮影に活かされた部分や逆に難しかったところはありますか。

西川 静止画のアルゴリズムを動画にも適用しつつ、「より粘り強く被写体を追い続ける」という方向で改善しています。一方で動画は回しっぱなしになるので、被写体の入れ替えがあると思います。そこに反応して、一つの被写体を追従し続けるだけではなく、別の被写体が入ってきたらそちらに切り替えてあげる、という点は「EOS R50 V」で改善しているところです。

YouTuberは自身の姿(引き)とカメラ前に商品を突き出して製品ディテールを見せる(寄り)、という見せ方をしますよね。製品がピンボケしているなど、フォーカスが追いついていないケースも見受けます。

西川 AFは人の顔、犬猫など検出できる被写体であれば、そこにピントを合わせるわけですが、YouTube等で自分が紹介したいガジェットや様々な商品などを瞬間的にクローズアップにしたいという要望もありますね。そのあたりも考慮して、追従性の向上と被写体を人→モノ、モノ→人で切り替える、という両方のバランスをとりながら作り込んでいます。

廣瀬 このカメラには「レビュー用動画」モードやライブ配信時の「レビュー用AF」という機能があります。レビュアーが顔を出して商品を紹介することも一般的にありますよね。あれは普通のカメラのAFだと顔があるとモノをいくら見せても顔にピントが合いがちです。でも「EOS R50 V」のこのモードがあれば、顔が見えていても、モノを前に出したら、そちらに瞬時にピントが合って、モノを引っ込めたら瞬時に顔にピントが戻るみたいな、機能を備えています。

西川 この機能とAFスピードは他社とも比較される部分ですね。ここは我々の部署でもテストを重ねて、ピントが合って安定して止まるまで、他社を凌いでいるかどうかを測定しながら作り込んでいます。

廣瀬 その際に、AFがピクピク動くと、背景のボケ感も変わるので、「速いしスムーズ」というところは私も感動しました。かつ、レンズが近くまで寄れるのでものすごくアップで撮れるんですよ。

塩野 最短で15cmまで寄れます。

廣瀬 その15cmはレンズ前ではなく、撮像面(センサー部分)から15cmです。

おおっ、ほぼクローズアップレンズくらい寄れますね。

塩野 そういう意味では、手元で商品を説明することも容易ですし、使い勝手のよいレンズだと思います。ただレビュー用動画にしていなくても、被写体に寄ったりする場合はありますよね。今回、普通の動画のAFにおける応答性、奥と手前との切り替えなどの性能も改善しています。

廣瀬 このレンズとカメラとのコンビはかなり相性がいいですよね。

動画だと、人→風景(遠景)→人→手元など、撮影しながらピントを合わせたい位置が変わるので、それをスムーズに追随してくれるのがありがたいですね。

廣瀬 逆に「AFが動き出すタイミングを遅くする」という設定もできます。

西川 このカメラは上位機種に載っている機能が搭載されていて、「AFを敏感にする」「鈍感にする」という「感度」をメニューで自由に設定できます。(※動画サーボAFの被写体追従特性機能)

例えば、「前ボケを横切らせたいけど、前ボケにAFが反応してピントが動いてしまう」ということがあります。シネマティックな表現として「AFがゆっくり乗り移る映像を撮りたい」というときに、遅くする設定を選んでもらえれば、わざとAFが動き出すタイミングを遅らせてくれます。

廣瀬 「EOS R50」には入っていない機能なので、「クリエイティブな動画表現をしたい方はぜひこの機種をどうぞ」ということです。

西川 また、従来機種にも搭載されている通り、AFの速度を10段階のメニューで設定することもできます。(※動画サーボAFのAF速度)

廣瀬 こちらも、「シネマティックな表現をしたいけれど、マニュアルフォーカスはまだ苦手」という方が、「フォーカスがゆっくりと変わってほしい」という時に、AF速度を遅くする設定を選んでもらうことができます。

「AFを鈍感にする」とはどういうシチュエーション想定なんでしょうか。

廣瀬 例えばですが、「シネマティックな表現をしたいけれど、マニュアルフォーカスはまだ苦手」という方にとっては、あまり素早くAFが動いてしまうとカッコよくないじゃないですか。そういう「ゆっくりと変わってほしい」という時に、動画サーボAFの速度を設定して選んでもらえれば、わざとスローで合わせてくれます。クリエイティブな動画表現をしたい方は、ぜひこの機種を使用してもらいたいです。

例えば海辺を人が歩いていて、夕陽にカメラを向けた時にシュンと一瞬でピントが合うよりは、スローな合焦の方がドラマティックに感じますね。選択できるのはいいですね。「クリエイター目線を重視している」という点で、スローな合焦は強調しておくべきだと思います!

塩野 マニュアルフォーカス時のリングの感触もいいですよね。上位レンズですと金属管を使うため真円を出しやすく、なめらかに動かせます。「RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」はプラスチックでありながら良い仕上がりにできました。エントリークラスとは思えない、非常に滑らかで触り心地のよい感触になっていると思います。

ポイントとしてはスムーズさということでしょうか。

塩野 リングを回すと、滑らかに動きます。

廣瀬 ぜひ触ってみてください。このヌルっと回る感触を。

おおっ、ほんとですね。リングの駆動が気持ちいいです。これは実機を触らないと伝わらないですね。

塩野 個人の好みもあると思うのですが、リングの操作感がねっとりしていて、「高級オーディオのボリュームを回すときの感触」と言えば、イメージが伝わりやすいかもしれません。

廣瀬 動画系のレンズって、こういうヌメっとした感触がありますよね。

あと動画だと、フォーカスリングの可動域が大きい方が好まれますよね。

塩野 「コントロールリング」と呼んでいますが、機能を割り当てられるようになっています。操作の回転角度がどのくらいの敏感度でフォーカスリングが動かせるかを調整することもできます。

廣瀬 スマホにできなくてミラーレスカメラにできることの一つにマニュアルフォーカスがあります。「マニュアルフォーカスの表現で楽しみたい」と、このカメラを購入いただける方も想定をしているので、AFだけでなくマニュアルで操作したい方にも、使い心地がよいように開発をしています。

「ゆっくりフォーカスを合わせたい」という方もいる方にはありがたいですね。

廣瀬 シネマトグラファーの気分を味わっていただけるかと思います!

ちなみに塩野さんは「レンズ一筋」で開発されていらしたのですか。

塩野 入社当時は、宇都宮工場の「製品技術」というところにいました。「モノを組み立てる」部門と言いますか、開発とは違います。「工場の立ち上げを行う」ような部署ですね。その後、開発に携わりたいという希望を出して、レンズ設計者として仕事をしています。

設計と言っても、ボディもありますし広いですが、「レンズ設計」の希望を出しました。「工場の辛さ」をわかっている人が設計すれば、「よりよい所に行きつけるのではないか」という期待をしてもらっているのかなとも思います(笑)。

設計者として最初に携わったのは「EF70-300mm F4-5.6 IS II USM」です。ナノUSMを搭載した製品です。お子さんの運動会とかで使いやすいサイズと焦点距離のレンズですね。廉価でありながら、ナノUSMは爆速でピントが合うので、当時話題になったレンズです。

RFレンズですと「RF24-70mm F2.8 L IS USM」の大三元レンズも設計しました。あとは「EOS R50」のキットレンズに使われる「RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM」も私がメイン設計しています。

Lレンズから普及機用まで幅広いですね。

塩野 動画機としてはエントリー向けというところで、価格競争力も維持するために何でも投入できるわけではないので、その中で満足度を高めながら、最上位機種とは違うやりがいはありました。

この「RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」は単体発売もあるのですか。

廣瀬 ありますが「EOS R50 V」のキットレンズとして、このカメラとベストマッチになるように考えています。一方、交換レンズなので「他のカメラでも使えるように」、というバランスはとっています。

エントリー機ではあるものの、「パワーズームは絶対につけてほしい!」と塩野さんにお願いしました(笑)。

塩野 そうなんです。RFレンズで初めて「パワーズーム」が内蔵された製品になっています。

この価格帯でパワーズームは凄い。

塩野 新しいコンセプトのカメラなので、新しいコンセプトで設計しつつ、エントリー層に向けた価格帯、かつ動画のクリエイターの方々にも満足いただける製品を目指しました。

廣瀬 パワーズームがついて、尚かつズームやフォーカスしても筐体が伸びない全長固定の仕様なんです。

廣瀬 このパワーズームのリングも他社と違って特長的なんですよね。

塩野 通常パワーズームの場合は、ズームレバーというツマミをつけます。

ツマミを動かすと「ウィ〜ン」とズームするイメージですね。

塩野 その機能をリングに持たせています。リングを回すと画角が変わって、手を離すと停止する、という仕様にしています。従来のRFレンズのユーザーであれば直感的に操作していただけます。

これは、めちゃくちゃスムーズでいいですね。慣れてしまうと手動に戻れなくなりそう(笑)。

塩野 縦位置撮影を想定した場合、横ではズームレバーが使えても縦位置では使いづらい位置になりかねません。リング操作であれば、縦でも横でも思い通りの操作がしていただけます。

廣瀬 少しだけ回すとゆっくりで、思い切り回すと早く動くという二段階で操作できます。さらに、このズーミングの速度も細かくカスタマイズできます。繊細な操作感に慣れない方は、カスタマイズで「一段」としても使っていただけます。かつカメラ側にもズームレバーがついているので、コンパクトデジタルカメラのように、カメラでもズーム操作が可能です。

初めて触りましたが、ズーミングがスムーズだし「ほぼ無音」ですね。

塩野 そうなんです!そう言っていただけると嬉しいです。動作音は注力したところなので。録画中にズーミングしても自己録音されないように配慮しています。

廣瀬 動画だとズームイン、ズームアウトの画も撮りますよね。この14〜30mm(35mmカメラ換算:約22〜48mm)はワイドレンズなので、自撮りをされるような方でも、複数人入れるような画角になっています。よりシネマティックな表現を目指す場合は、購入しやすい価格帯の明るい単焦点レンズも豊富にあるので、付け替えて挑戦していただけたらと思います。

動画の導入レンズとしては十分魅力的な製品だと思います。

廣瀬 このレンズを基準に撮影に慣れていただいて、その先には豊富なレンズラインアップを使用して、レベルアップした作品作りをしていただけます!

諸富さんは「画像」ということですが、どういう仕事内容なのでしょうか。

諸富 私は入社から部署としては変わっていなくて、一貫して「画像設計」の開発部門に所属しています。画像設計では、撮った静止画や動画に対する色再現や階調性の設計、解像感とノイズ感のバランス取り、またレンズ光学補正の設計など、画像設計と一口に言っても様々な設計を行っています。

主に「画作り」なので、撮った静止画や動画に対して「どのような色再現をするのか」とか、「解像感、ノイズ感のバランスをとる」といった設計をしている部署になります。

それはセンサーから得られた情報を具体的な画に落とし込んでいく、という感じでしょうか。

諸富 そうです。画像設計はセンサー特性に依存する部分もあります。センサーが変わるとノイズ特性や分光も変わるので、センサーに適した設計をする必要があります。

「EOS R50 V」に関して、特長や気をつけられた点はどこでしょうか。

諸富 このカメラはエントリー価格帯ながら「Canon Log 3」を搭載しています。Logは主にフルサイズセンサー機を中心に載せていますが、ミラーレスカメラではエントリー機には入れていません。

今回「エントリー機のセンサーに Log 3を載せる」ということで、試作機が届く前の時点でセンサー特性を分析して画質的に「Log 3搭載が成立するのかどうか」を事前検証しました

廣瀬 ここは商品企画部門から無茶なお願いをしたところではあります。「エントリー価格帯に使えるようなセンサーを載せる」ということは初期から決まっていたのですが、一方でクリエイター向けカメラなので、「Canon Log 3は絶対に載せたい」と思っていました。このセンサーでLog 3を載せている機種はキヤノンにはなかったのですが、それを実現できました。

Canon Log 3を載せる載せないの判断は、コストなのか、センサーのクオリティからなのでしょうか。

諸富 コストをかけたセンサーはノイズ特性も良いので、両方かなと思います。特にLogは他のガンマと比較すると暗部のノイズが目立ちやすいため、センサーのノイズ特性の影響は大きいです。

EOS R50 Vは、事前検証の結果を踏まえてCanon Log 3のダイナミックレンジを800%としています。これによりノイズ感を抑えられ、「質とコスト」のバランスを取れる見込みができたので、搭載を判断しました。そこからさらにチューニングを追い込んで最終的な画質を決めていきました。

「800%だと効果はどうなの?」と思われるかもしれないですが、評価を通じて「Log動画ならではのレンジの広い画」が撮れることは確認済みです。

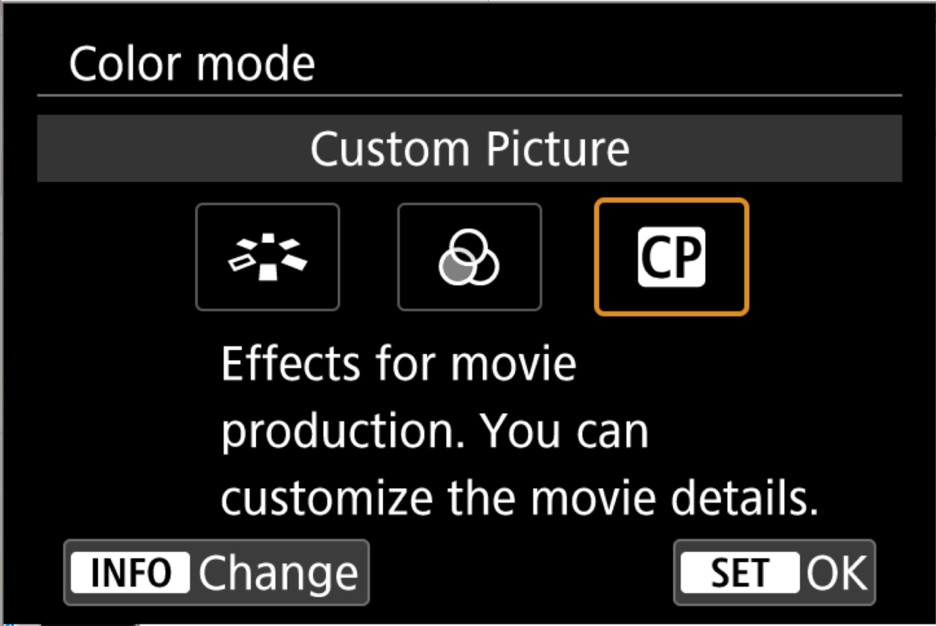

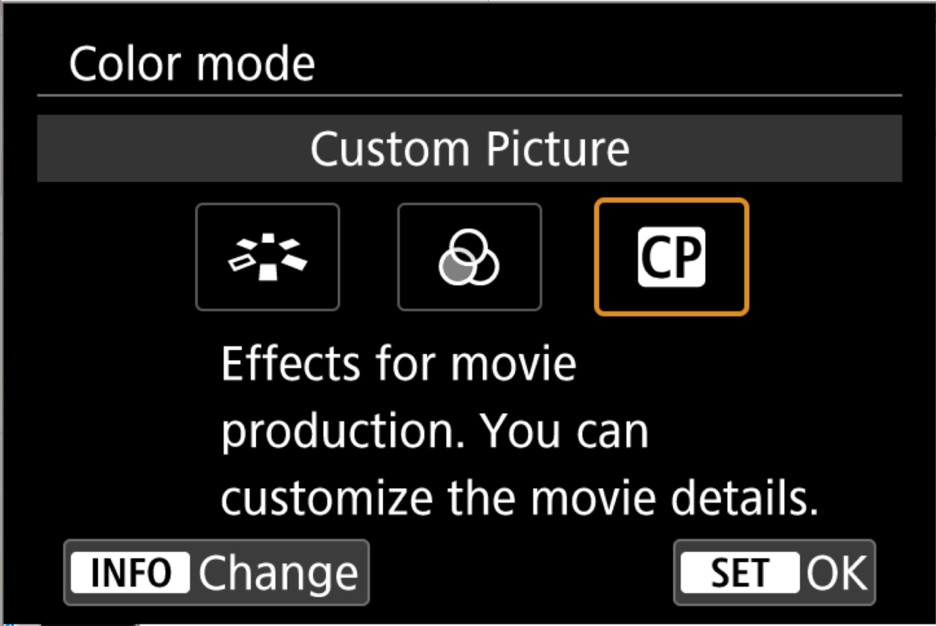

ちなみに画像設計の観点で今回増えたモードはCanon Log 3だけではありません。メニュー設定として、もう少し大きな括りで言うと「Custom Picture」というモードが新しく入っています。このモードではガンマや色空間を初めとして詳細な設定を自由に選べるのですが、そのガンマの選択肢の一つに「Canon Log 3」があるという関係になっています。

「Custom Picture」自体はもともとCINEMA EOSのシリーズに搭載されていた機能で、映画作品などプロの制作現場でも使われる画作り機能です。EOSシリーズではR1含むハイエンドの一部機種にしかまだ載っていないのですが、それを今回「EOS R50 V」に搭載しています。

| No. | ガンマ/色空間 | カラーマトリクス |

|---|---|---|

| C1 | Canon 709/BT.709 | Neutral |

| C2 | Canon Log 3/Cinema Gamut | Neutral |

| C3 | PQ/BT.2020 | Neutral |

| C4 | HLG/BT.2020 | Neutral |

| C5 | BT.709 Standard/BT.709 | Video |

| C6 | Canon 709/BT.709 | Neutral |

Cinema EOSに採用されているカスタムピクチャーを搭載。ダイナミックレンジの広い動画撮影が可能。

けっこうな下剋上機種じゃないですか!

諸富 そうですね(笑)。私は「EOS R1」の設計も担当していましたが「EOS R50 V」のCustomPictureは機能としては「EOS R1」と同等に使えるようになっていますので、エントリー機で使えるのは「贅沢な機種だな」って思います。

「撮って出し」の方もたくさんいるけれど「グレーディングしたい」という本格派の要望まで対応できるのですね。

諸富 「EOS R50 V」の「4K/30P」の動画は6Kで撮ったものを4Kにオーバーサンプリングしているので、ただ機能がたくさん載っているだけではなく、動画駆動としてもキレイに撮れるカメラになっています。

クロップでは「4K/60P」でも撮れます。これは「EOS R50」にはない機能ですが、このカメラでは撮れるようになっていますよ。

廣瀬 このクラスで「4K/60P」が撮れるのは中々ないと思います。かつCINEMA EOSにある「Slow & Fast」モードが入っています。これは記録フレームレートと再生レートを別々に設定できるので、スローモーションや早回しの動画を撮影できます。これはCINEMA EOSから、全てのEOSを飛び越えて、この機種に入っています(笑)。

そうなんですね!

廣瀬 「EOS R1」や「EOS R5 Mark II」にも搭載されていません!

この機能を使いたい人にとっては、かなりありがたいモードですね。

廣瀬 このあたりも、「画像」部署の仕事を増やしてしまいましたか?

諸富 多少は(苦笑)。

「上位機種に劣らないクオリティが担保できている」ということですね。

諸富 そうですね。

廣瀬 2024年に発売された「EOS R5 Mark II」や「EOS R1」で初めて「CINMA EOSと同じ機能が新たに入りました!」と大々的に打ち出したのがこの「Custom Picture」でした。「いよいよミラーレスカメラにも」と話題になりましたが、それが「中間の機種をすっ飛ばしてエントリー機に載せた」というのがこの「EOS R50 V」なんですよ(笑)。

「誰のためのカメラなのか」という企画の原点に戻って考えた時に、「考え方を変えるべきところは変える」というメーカーの意思表示でもあります。

西川 新しく入った機能がゆえに、今までよりも性能が落ちてしまうことがないように、というところも気遣って作っているのもポイントとしてあります。

先ほど「Canon Log 3」の話が出ましたが、これは内部的には少し暗めにとって持ち上げるという機能なのですが、その分センサーに入ってくる光が少し絞られます。AFとしては信号が取りにくくなるわけですが、それでも従来の性能を担保するというところは、かなり気をつけて設計しています。

廣瀬 静止画性能も「EOS R50」とほぼ同等の性能があって、AFもキヤノンの定評のあるAF機能はしっかり入っていますね。

西川 そうですね。動画機種なので、そこは重点的に行いましたが、静止画としても必要な部分は改善しているので、静止画、動画ともAFの性能は進化できたかなと思っています。

廣瀬 動画を撮るクリエイターも、インスタ等に静止画もアップするじゃないですか。そこをおろそかにするのはあり得ないので、きちんと両立させています。

ユーザーのレベルに合わせて選べる「3つのモード」を全て搭載

静止画だとRAWデータから現像するように、動画もCanon Log 3から画作りしたくなりますね。

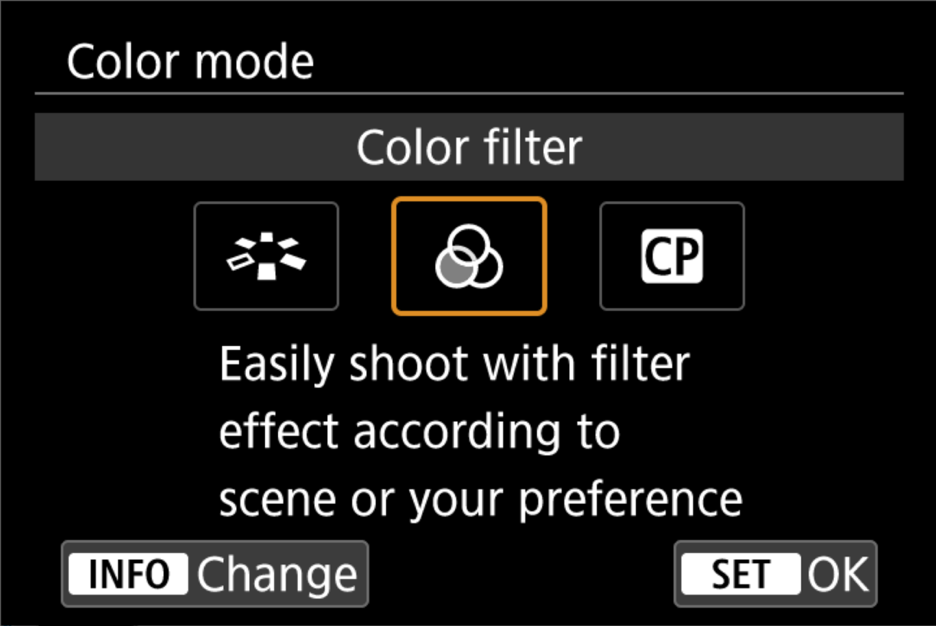

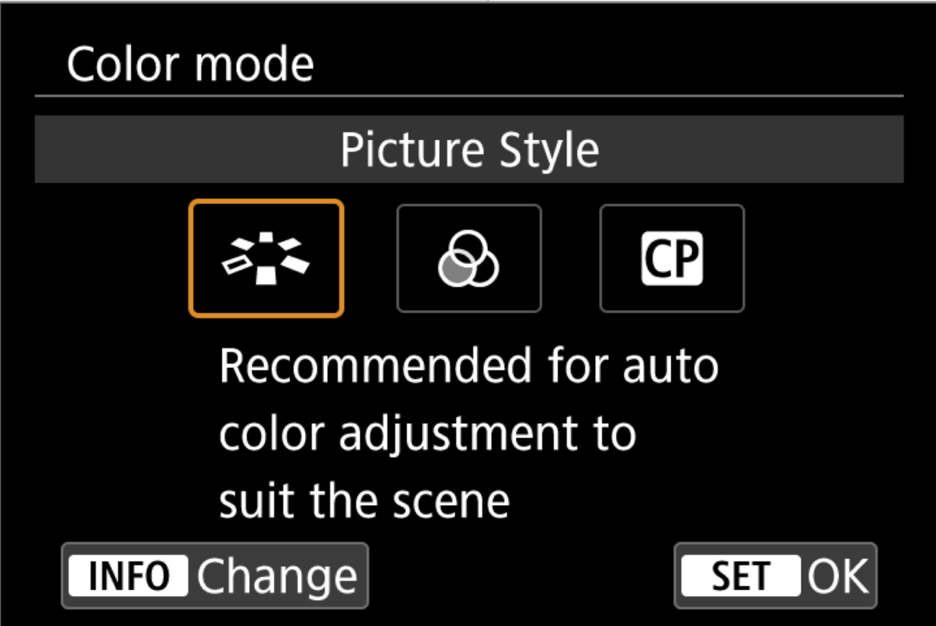

廣瀬 「Color Filter」という画づくり機能を搭載しているので、こちらを使えば簡単にグレーディングされたような画が撮れます。これもEOSでは初搭載です。かつ「Custom Picture」というCINEMA EOSの機能も搭載。更に、これまでのEOSが培ってきた「Picture Style」も入れて、ナチュラルなトーンも再現できる、「キヤノンが持っている画作りの機能が全部使える」という、とんでもない機種になっています。

諸富 「EOS R50」には「Picture Style」しかなかったものが、3つのモードが使えるのは、動画制作者には画作りの機能として満足していただけると思います。

手軽に雰囲気のある動画を撮影できる「Color Filter」は、14種類のフィルターから選択することができます。これらは映画作品やYoutube、よくSNSにアップされているようなシーンを研究してトレンドを踏まえて作り込んでいるので、どれも「使えるフィルター」になっています。

「PowerShot V10」にも動画のColor Filterは入っているのですが、この機種では動画だけでなく静止画でも使えます。YouTube等で、サムネール用に静止画で撮る方は多いですよね。その時に、同じ色味で撮って、一つの作品として仕上げることができます。静止画に使えるのはこの機種が初めてなので、便利に使えるのではないかと思います。

廣瀬 単純に搭載しただけだと、設定が複雑になって使いづらいので、このカメラは背面に「COLOR」ボタンを設けています。

1クリックで、Color Filer、Picture Style、Custom Pictureの3つの画作り機能のうち「どれを使いますか」と選択できる画面が出てきます。

それぞれ説明も出てきますので、今の自分ならまず「Color Filter」かな、とか。そこから様々なフィルターが選べます。「Custom Picture」も上位機種と同じように「Canon 709」や「Canon Log 3」などを選べるようになっています。

「COLOR」ボタンを押すと3つのモードを選ぶ画面が出て、そこから進んでいける。

今までのEOSの画が好きな方なら「Picture Style」と、直感的に好きなモードが選べる設定になっています。この選択画面もこの機種のために新たにUIチームに作ってもらっています。

ユーザーが選択しやすいようになっていますね。

諸富 画作りのモードに関して3つ入口があるので、そこはわかりやすいように、UI上で工夫してもらっています。

エントリー機種としてわかりやすい構造なのに、使い始めると本格的なこともできる「奥が深い」機種になっていますね。

廣瀬 はい。そう言っていただけると嬉しいです。

諸富 他にも「CINEMA VIEW」という、上下に黒帯が付きフィルム映画のような24Pで記録できるモードや、あとは「美肌モード」なども入っているので、色々画質のこだわりが詰まっている機種です!

廣瀬 特にアジア圏では「美肌」が重視されるので、このモードは大事ですね。

諸富 「美肌」と言っても、「解像感を持たせつつキレイに肌を見せる」という所でバランスをとっています。単純にツルツルになりすぎると、とくに男性は違和感も出ますしね(笑)。また強弱が調整できるのでお好みの強度に合わせて使っていただけます。

まつ毛とか髪の毛とかはボカしたくないじゃないですか。そういうところもバランスよく見せられるように作っています。

今までのEOSシリーズやCINEMA EOSでもない動画撮影に重点をおいたカメラ

今日お話を伺っていると、普及機の価格帯を超えた「全部載せ」なカメラに仕上がっている気がしました。

廣瀬 そうですね。妥協はしたくなくて(笑)。企画が走り始める前に、企画部門でターゲットになりそうな方々にアンケートやインタビューを行ったのですが、その中で「エントリー機種だからといって、クリエイターの可能性を過小評価しないでほしい」という意見が多くありました。

今までのエントリー機種の考え方だと、「簡単・手軽・キレイな画」が重要視されがちです。ただこの機種の場合は、スマホで既にクリエイティビティを発揮されていて、それでは満足できない方々の次のステップとして提供するものになっていくので、クリエイターの情熱次第で様々なことができるように、使い勝手の良さは維持しながらハイレベルな機能も搭載するという「両立をはかった」機種になります。

「ほぼ全部載せ」でありながら、「COLORボタン」や「LIVEボタン」など、そういうところでエントリーユーザーが迷子にならないようにケアしながら完成できた機種かなと思います。

廣瀬さんが始めにおっしゃっていた「カメラは黒子でいい」という考え方は重要ですね。「EOS R50 V」はやさしく扱えて、こだわりたいクリエイターにも対応するという「懐の深いカメラ」だと感じました。

メーカーでは商品ラインアップに価格帯や機能でヒエラルキーをつけるのは当たり前ですよね。今日、8名の開発者の方々に伺っていて「EOS R50 V」に関しては、マーケティング論よりも「動画クリエイターに良い商品を届けるんだ!」という「並々ならぬ思い」を感じました。

諸富 ありがとうございます。このカメラがあればユーザーのステップアップに対応できます。

廣瀬 少し詳しくなったら「このカメラでは不満になってしまって…」というのは本意ではなく、メーカーとしては「買い替えてくれるなら」という考えもあるかと思いますが、このカメラに限ってはそうではありません。ぜひこの「EOS R50 V」を長く使っていただけたらなと思っています。