- RF LENS WORLD

- Lレンズの世界

- テクノロジー

Lレンズの世界テクノロジー

光学技術、駆動系の技術、耐久性・堅牢性の技術、そのすべてにおいて常に革新を追求するLレンズ。

従来の技術に止まらず、常に新しい可能性に挑み、時代を切り拓く技術を世に送り出してきました。

これまでLレンズに採用してきた、キヤノン独自のさまざまな技術をご紹介します。

光学技術

コーティング

駆動系技術

-

レンズ内モーター駆動システム

人の意思にすばやく、忠実に応えるための選択

-

大口径完全電子マウント

映像表現の可能性を支えるシステムを構築

-

RFマウント

EFマウントの夢を受け継ぎ、叶えていくRFマウント

-

リングUSM

理想を追い求める情熱が世界を驚かすモーターを生んだ

-

ナノUSM

それは革新的アクチュエーター。高速AFを実現する、超音波モーター

-

STM

小型化、静粛性、起動時間の短縮。USMと遜色のない性能へ

-

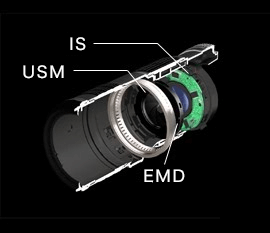

EMD

映像表現の世界をさらに広げる高度な機能

-

IS(レンズ内手ブレ補正)

ユーザーに新たな撮影領域を提供する

-

ハイブリッドIS

(レンズ内手ブレ補正)

マクロレンズの新たな可能性を切り拓く

-

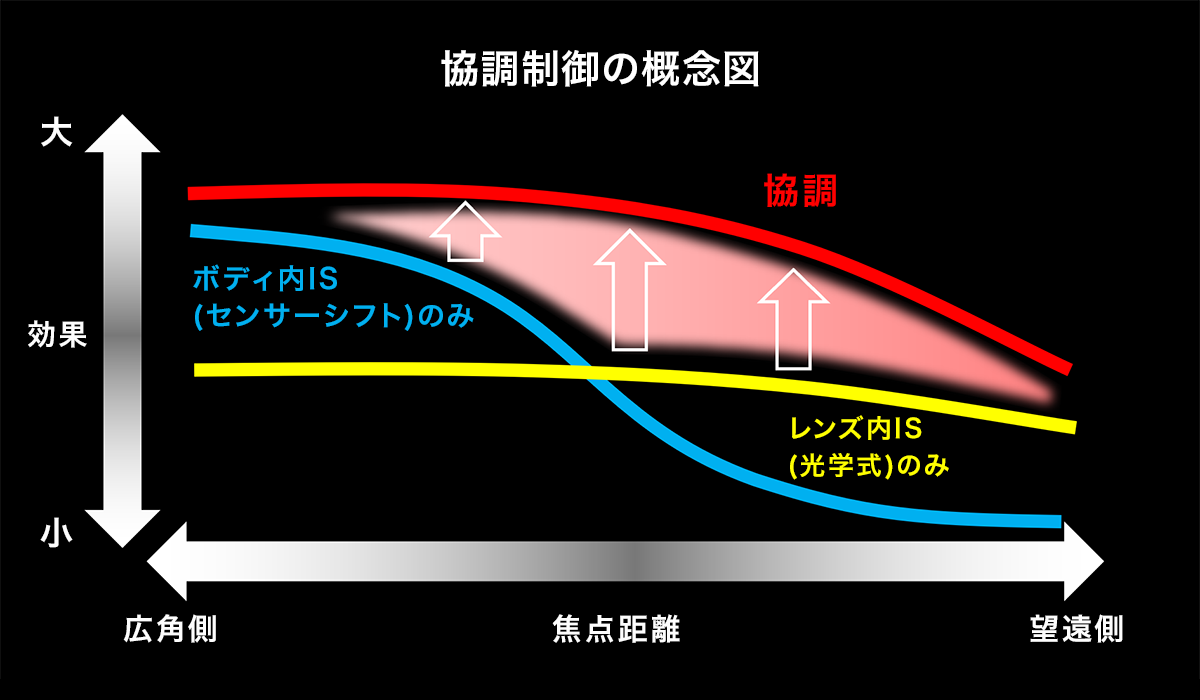

IS協調制御

最大8.0段の手ブレ補正を可能にする協調制御という衝撃

-

コントロールリング

“空いている”左手を活かす、RFレンズならではの操作性

-

SAコントロールリング

マクロ撮影の可能性、そして撮影領域をさらに拡大する

-

インナー&リアフォーカス

そのフォーカス方式が、システム全体のAF性能を支えている

-

フルタイムマニュアルフォーカス

シビアなピント合わせに有効。AFとMFをシームレスにする

耐久性・堅牢性技術

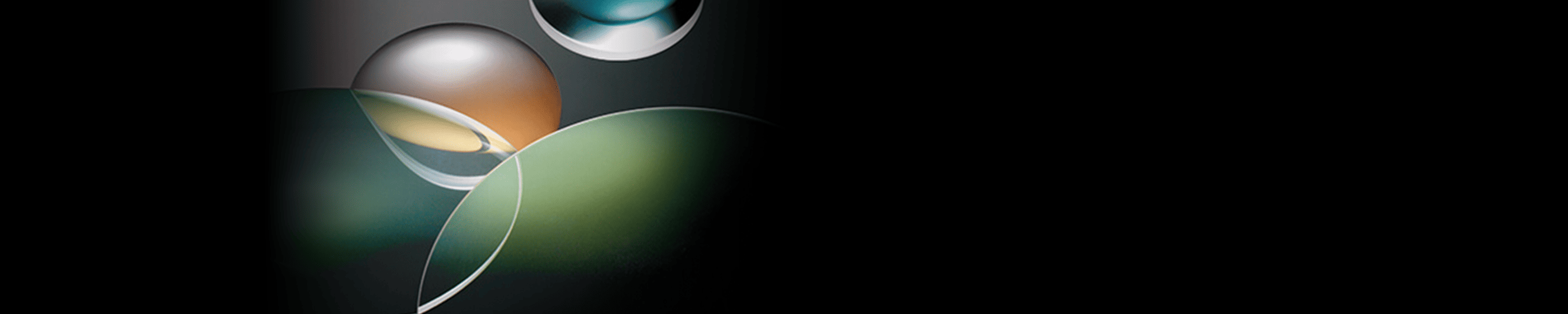

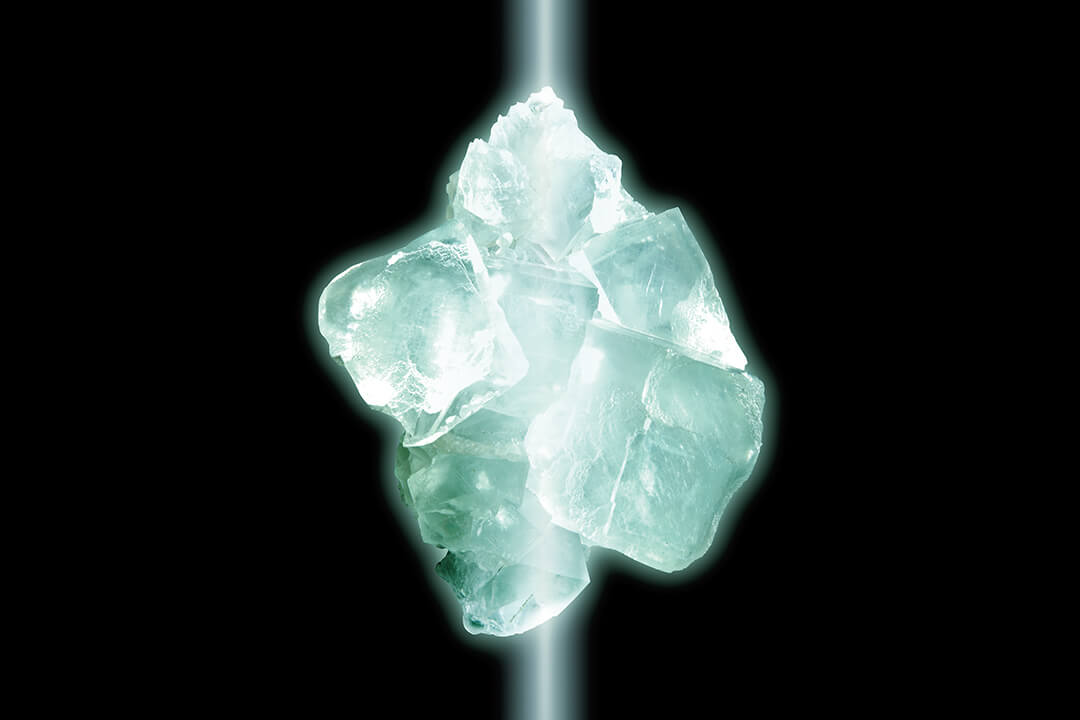

蛍石

高温で熱したとき、光を放って飛び散る不思議な石、フローライト(Fluorite)。まるで夏の夜に舞い飛ぶ蛍のような美しさに、その石は「蛍石」と名付けられた。化学記号CaF2と書き表される、このフッ化カルシウム結晶は、「石」というその名が示すように、天然に見られる鉱物の一種である。目立つ特長は屈折率や分散性がきわめて低く、赤外・紫外線に対する透過率が良いこと。しかし、注目したいのはもっと別の点にあった。光学ガラスでは得られなかった鮮やかで繊細な描写力が実現できる。そのために、「蛍石」の高性能レンズを目指した「キヤノンF計画」がスタートした。

蛍石に注目した例は、過去にもなかったわけではない。1800年代、すでに天然結晶が顕微鏡の対物レンズに利用された記録もある。その後、人工結晶の生成も試みられるようになり、望遠鏡のような大きなレンズにも用いられつつあった。しかし技術の壁は大きく、一般レンズへの採用はまだまだ実現不可能だとされていた。その困難の前にも、研究者の熱意は変わらなかった。「蛍石そのものを自らの手で開発し、高性能レンズを開発させる。」それは、ひとつの大きな挑戦だった。光の焦点のズレは、色のにじみとなって現れ、撮像画像のシャープネスを乱す。これが「色収差」である。レンズを開発する時、この「色収差」をいかにして取り除くかが、高性能実現の鍵だと言っていい。色収差の補正にはまず、分散の小さい凸レンズと、分散の大きい凹レンズを組み合わせて光線の進行方向を一つにそろえ、焦点を一致させることに始まる。

しかし、色収差を補正するために組み合わされたレンズでも焦点付近をよく調べると、赤と青の波長の中間にくる色、緑の焦点は依然としてズレを生じているのが確認できる。このわずかな残存色収差を、二次色収差または二次スペクトルと呼ぶ。このやっかいな二次スペクトルの徹底除去に大きな効果を発揮するのが「蛍石」である。蛍石は、分散が飛び抜けて低く、しかも光学ガラスと大きく異なる「異常部分分散」という性質を持つ。通常の光学ガラスにはないこの特長を生かして蛍石の凸レンズを作り、色消しをすれば二次スペクトルはきわめて小さくなり、赤・緑・青の焦点がほぼすべて合致する。光の焦点は一点に集まり、シャープな描写性能が実現するのである。「キヤノンF計画」のスタートから2年後の1968年。ついに人工の蛍石結晶ができあがった。

しかし、蛍石をカメラ用レンズへ採用するためには、まだいくつものハードルを越えなくてはならなかった。できあがった蛍石の結晶は非常に傷つきやすかった。他の光学ガラスと同じように磨くことが許されないため、それまでに培ってきた研磨技術をベースに特殊な研磨技術までもが開発された。研磨には通常の4倍の時間をかけ、研磨後の洗浄も一枚一枚手間のかかる手拭きを採用した。こうして1969年、ついに1本のレンズが完成した。世界初※の蛍石採用レンズ「FL-F300mm F5.6」である。焦点距離が長いだけ二次スペクトルの影響を大きく受ける望遠レンズでは、この蛍石の性能を大いに発揮。蛍石を搭載した超望遠レンズシリーズはその描写の繊細さ、コントラストの高さに、世界中のフォトグラファーから高い支持が集まっている。

※一般消費者向けに発売したカメラ用交換レンズにおいて。

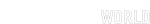

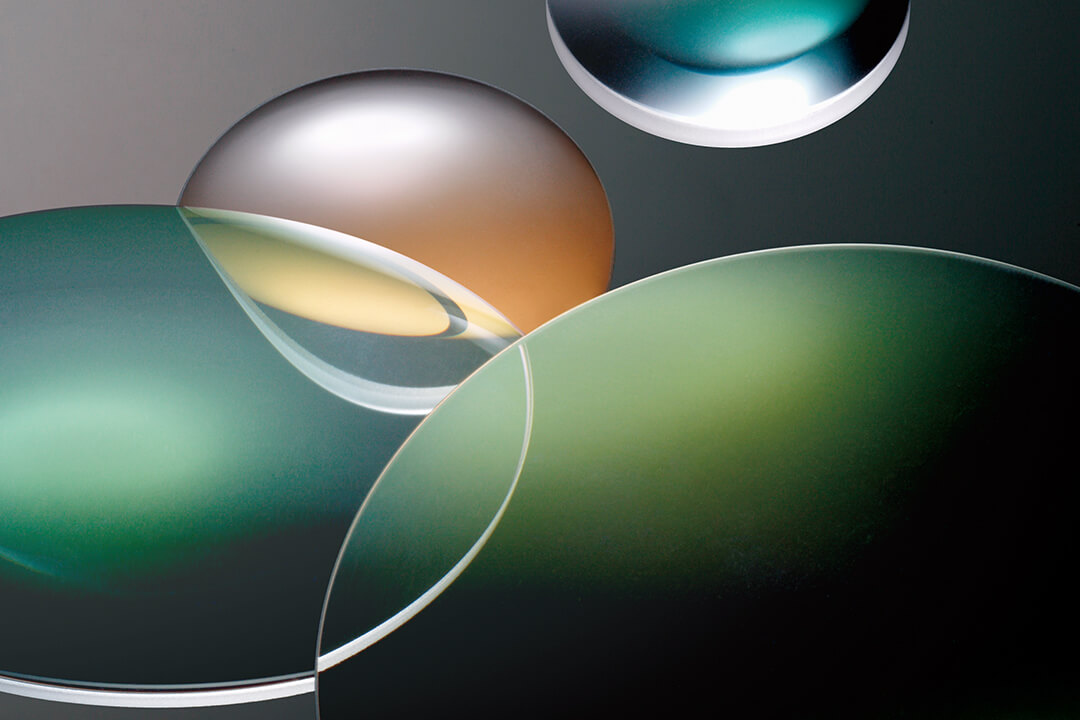

UDレンズ

蛍石は非常に優れた光学特性を持っていたが、その理想的な性能を、さらに多くのレンズへと普及させていくために、蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材の開発が行われた。1970年代後半には低屈折・低分散のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを開発することに成功した。光学ガラスとして屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることができる。蛍石、そしてUDレンズ。これらの理想的な素材の実現により、1978年ついにFDシリーズに「L」の名を持つハイクオリティレンズ群が誕生することとなったのである。

1993年には、従来のUDレンズの性能を大幅に向上させ、UDレンズ2枚分、蛍石の特性とほぼ同等の効果を備えたスーパーUDレンズの開発に成功。EF400mm F5.6L USMに初めて採用され、色収差の補正、レンズのコンパクト化に大きく貢献。その後も現在のRFのLシリーズの多くのレンズに搭載され、その高性能を存分に発揮している。

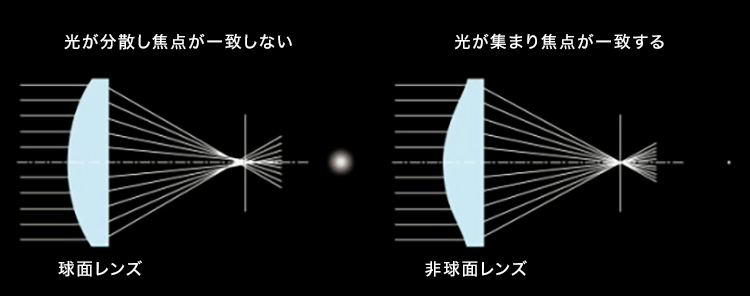

非球面レンズ

一枚のベールがはがされ、目に映る世界は眠りから覚めたように鮮鋭さを帯びる。Lならではのシャープな描写性能を実現した、もう一枚のレンズ。それは実現が大変難しいとされ、長年、光学設計者の間で“夢のレンズ”と呼ばれていた「非球面レンズ」(Aspherical Lens)である。通常、カメラ用レンズは光軸上に球心をもつ球面の一部を切り取った「球面レンズ」の組み合わせでできている。しかし、これらの球面レンズには「平行光線を完全な形で一点に収束させられない」という理論的宿命があった。この課題を克服するために、光を一点に集める理想的な曲面、つまり球面でない曲面を持った「非球面レンズ」が考え出されたのである。

非球面といっても一目でわかるほど極端な物は少なく、一見したところ球面レンズとほとんど変わらない。それだけに、計算に基づいた微妙な曲面がレンズの形に再現されるには、0.1マイクロメートル(1万分の1ミリメートル)以内の精度が要求される加工技術、そしてさらに高い精度が要求される超精密測定技術を確立しなくてはならなかった。ガラス素材を設計値通りの形状に、そして高速で磨き上げる技術を確立すること。この課題が完全に解決されないまま、1971年、ミラーアップなしで撮影が可能な一眼レフカメラ用レンズにおいて、世界初の研削非球面レンズを採用したレンズ「FD55mm F1.2AL」が誕生した。工場に増産要請が次々と舞い込む中、研究は続行され、世界で初めてのナノメートル(百万分の1ミリメートル以下)オーダーの量産加工機が完成したのは、それから2年後だった。

光の波長の1/32、すなわち0.02マイクロメートル(10万分の2ミリ)の誤差も許さず、正確に磨き上げられたレンズは、Lだけの研ぎ澄まされた描写性能を実現している。現在の非球面レンズ製造技術は進化を続けている。1980年代に入ると、大口径ガラスモールド(GMo)非球面レンズの研究開発が進められ、1985年には実用化に成功。超精密加工によって製作された非球面の金型で、高温のガラスを直接成型するガラスモールド技術は、2007年にレンズの凹面への高精度な非球面加工までを実現。この技術はRFレンズでも継承され、数多くの種類のLレンズに採用されている。

さまざまなニーズを満たすキヤノンの非球面レンズの一つに、レプリカ非球面レンズがある。EFレンズシリーズで開発されたこの非球面レンズは、ベースとなる球面レンズのガラス素材や大きさなどへの制約は低く、設計の自由度が高いことが特長だ。そしてRFレンズシリーズにおいて、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zでも、レプリカ非球面レンズを採用。製造プロセスの改善により、EFレンズよりも優れた面精度を実現したレプリカ非球面レンズを搭載した。光学設計の自由度が向上したことはもとより、24mm〜105mmの焦点距離でF2.8固定を実現しながらも小型化を達成した。

非球面レンズ金型

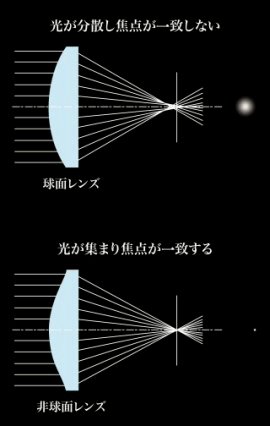

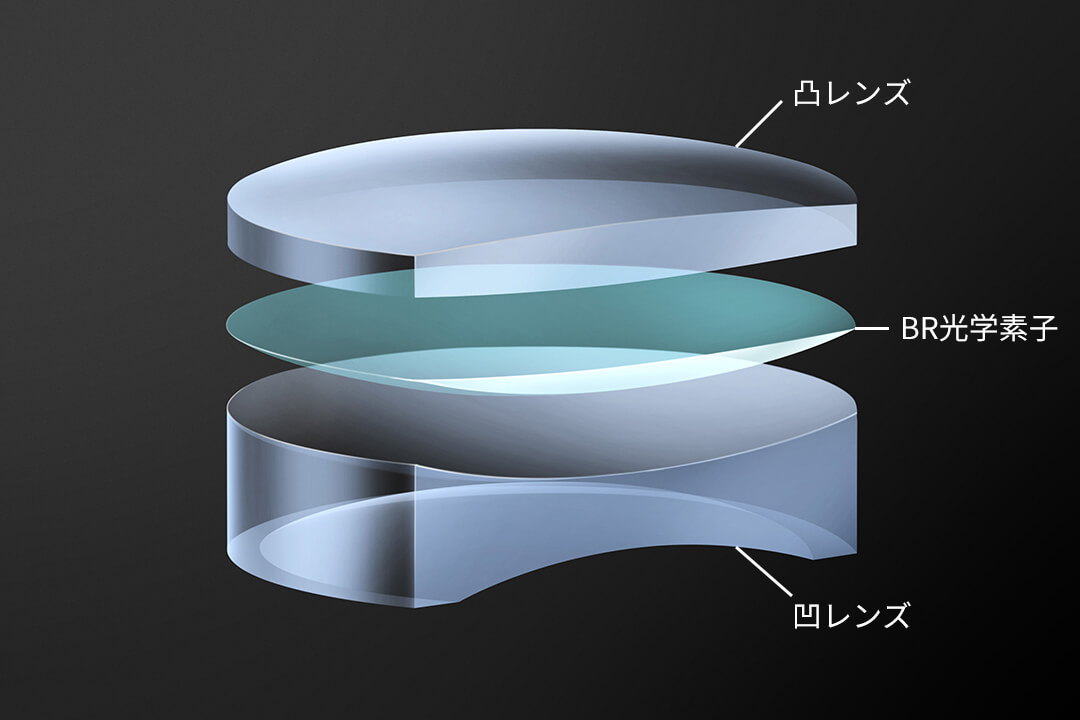

BRレンズ

蛍石レンズやUDレンズなどを開発することで、レンズの宿命ともいえる色収差を補正してきたキヤノン。しかし、それまでの技術ではF値の小さな明るい大口径レンズに採用すると、色収差の除去と小型・軽量化の両立が難しいという課題があった。そもそも色収差は、光の波長分散によって発生する。レンズを通過した光は、すべての波長が結像面上で1点に集光するのが理想だが、屈折率の違いによって、どうしてもずれが生じてしまう。それが色のにじみ(色収差)の正体だ。波長域の中でも特に補正が難しいのが青色の光。凹凸レンズを組み合わせるだけでは、青色の波長を補正しきれずに色収差が発生してしまう。そこで、青色(短い波長域)の光を大きく屈折させる異常分散特性を備えたBR(Blue Spectrum Refractive Optics)光学素子を凹および凸のガラスレンズで挟み合わせた複合レンズ「BRレンズ」を開発。他のレンズ群で青色光の収差が大きく出るようにしておき、青色の光を大きく屈折させるBRレンズでそれを打ち消すことで、色収差をなくすことに成功した。BRレンズがあることで、設計の自由度も上がる。他のいろいろな特性を持った個性の強いガラスの採用の可能性が広がり、高性能化をはじめ、コンパクト化にも寄与できるのだ。

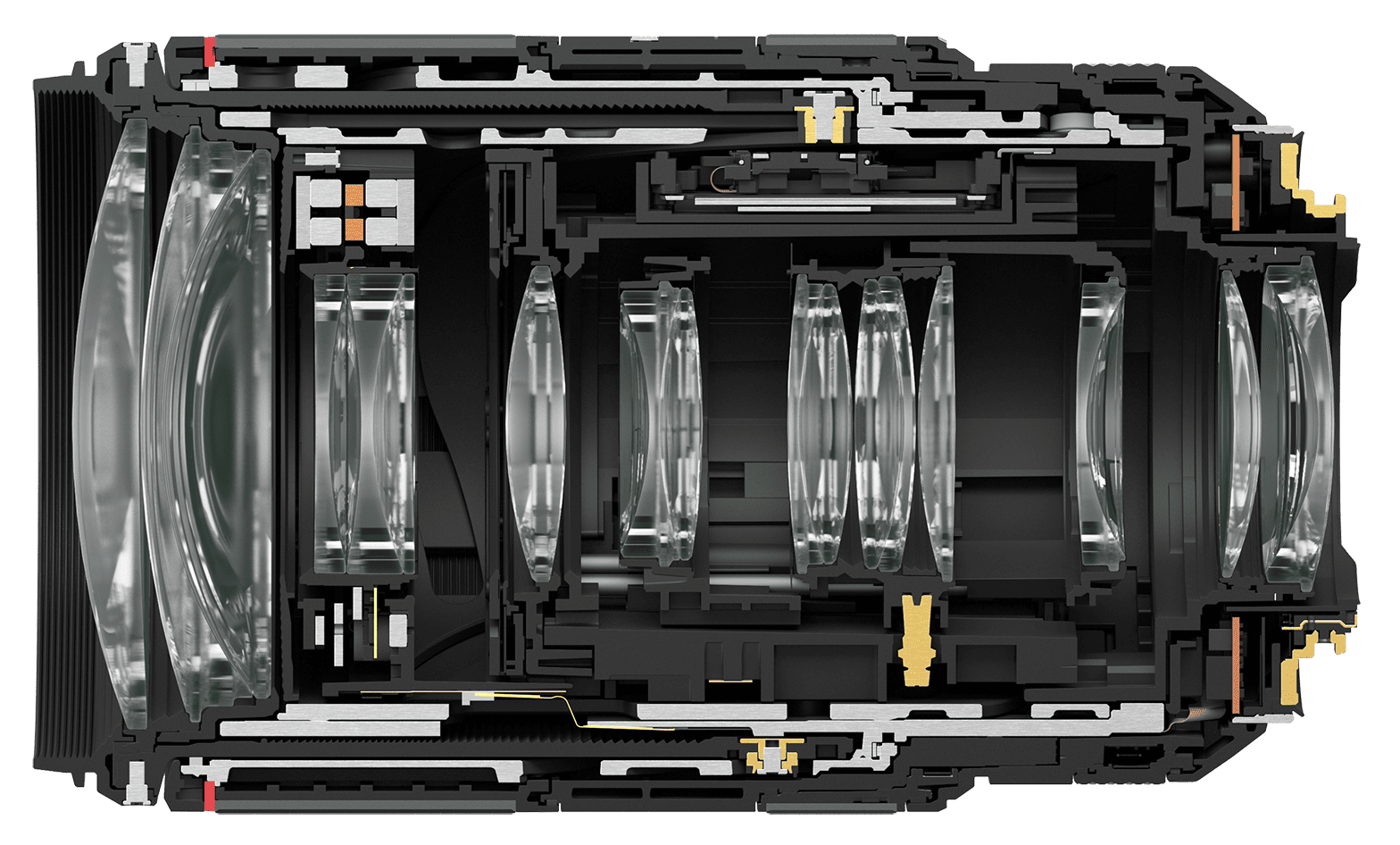

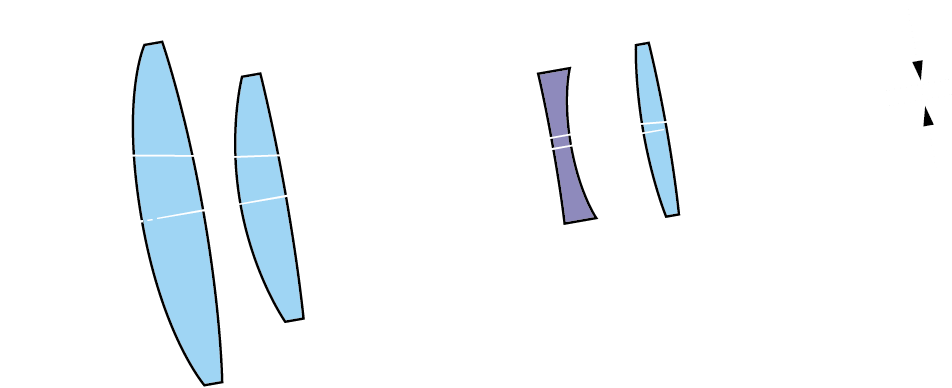

フローティングシステム

RF/EFレンズを使っている時、撮影距離によって描写性能の違いを感じることは少ないだろう。今でこそ当たり前だが、実はどの撮影距離でも高画質に写すためには、光学技術が活かされている。一般的なレンズ設計では、よく撮影される特定の撮影距離を基準に各収差補正が行われるように設定されている。逆をいえば、基準距離外、特に近距離にピントを合わせたときには収差が発生しやすくなる問題があった。性能低下の程度は光学系のタイプや口径によって異なるが、焦点距離が短い、または大口径になるほど収差変動が大きくなる性質がある。特に広角系のレンズでは、近距離域で像面湾曲が大きくなり、画像中心部にピントを合わせると周辺部が、周辺部にピントを合わせると中心部がボケてしまう。そこで開発されたのが、フローティング機構。すべての撮影距離範囲で理想的な収差補正を行うキヤノンの技術だ。これにより最短距離撮影から無限遠までのすべての撮影距離で収差を最小限に抑制することで、優れた描写性能を実現するとが可能になった。「EF24mmF1.4L II USM」などの大口径広角レンズのほか「EF180mm F3.5LマクロUSM」などでも採用され、近距離域での結像性能の向上に貢献してきた。また対称型に近いレンズタイプでも、大口径の場合は近距離域で球面収差が大きくなる傾向がある。そのためEFレンズでは「EF50mm F1.2L USM」「EF85mm F1.2L II USM」などに、さらにRFレンズでは「RF70-200mm F2.8 L IS USM」「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」などに採用。これらは広角系レンズのフローティング機構とは異なり、最後部のレンズを固定し、それ以外のレンズ群を繰り出すことにより、全撮影距離で、フレアの発生を極小に抑えた高い描写性能を実現している。

RF70-200mm F2.8 L IS USM

- フォーカスレンズ群

- フローティングレンズ群

ピント位置の移動に合わせ、

二つのレンズ群が個別に移動

スーパースペクトラコーティング

理想のレンズを作るために指針となっているのは、次の4つの条件である。

- 1.物体の一点から出た光線は、レンズを通過した後一点に集まること。

- 2.光軸に垂直な平面物体の像は、平面上にできること。

- 3.光軸に垂直な平面物体の形状は、歪むことなく相似形の像になること。

そしてキヤノンが目標とする理想のレンズには、さらにもう一点、次の項目が必要となる。

- 4.物の色が忠実に再現されること。

この条件のために、キヤノンは独自の色再現についての規格づくりに取り組んできた。それは、プロフェッショナルがリバーサルフィルムを使用し始めた1960年代。どのレンズを使っても同じ色再現が得られるという考えは、キヤノンにとって当然といえる取り組みだった。理想の色再現とカラーバランスの設定。この難しい課題にキヤノンが取った方法は、季節によって変わる太陽光を1年間徹底的に研究することだった。実写テストを重ね、多くのパネラーの意見を採り入れながら、集積データを数値化。独自にレンズの色基準を設定した。その後1980年代、ISOによって定められたCCI(Color Contribution Index)が業界基準となったが、その数値は独自のものとほぼ同じだった。キヤノンの方が許容幅が狭く、厳しい基準となっているという点を除いては。

この厳しい色基準を実現した技術が「スーパースペクトラコーティング」。フレアやゴーストとなるレンズ面反射を除去し、耐久性に優れた表面硬度、安定した特性などの特長を備えた多層膜コーティングである。特にフレアやゴーストがより一層シビアな問題として現れるデジタルカメラでの使用においても、最適なカラーバランスを提供。絶えまなくコーティングの最適化を追求することで、時代の変化と、それに伴うフォトグラファーの要求に応え続けている。

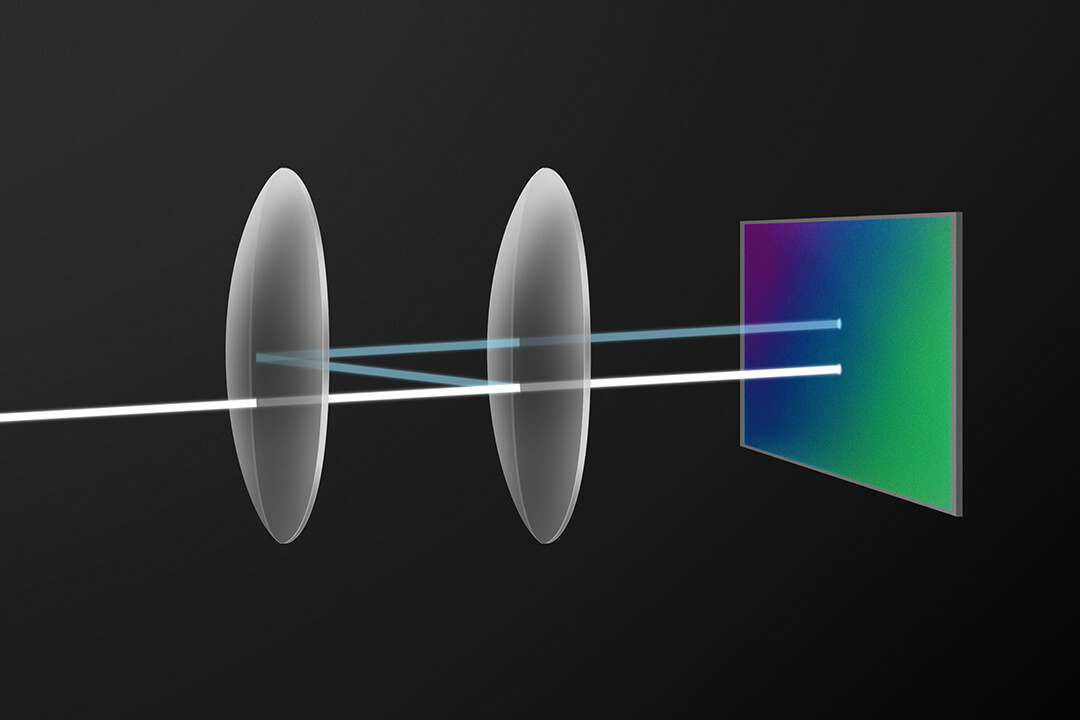

SWC

レンズの表面に施された可視光の波長よりも薄い膜。“蒸着”という手法が使われることから蒸着膜と呼ばれるこの薄膜は、レンズ表面での光の反射を抑え、透過率の向上とフレア・ゴーストの低減に貢献してきた。しかし、蒸着膜には、光の入射/射出角度が大きくなるに従い、反射防止効果が低下するという問題があった。一方レンズの高画質・高性能化を追求するためには、これまで以上に厳しい条件で光を入射/射出させる必要があるが、蒸着膜では十分な反射防止効果を得ることができず、新しい光学系の開発を断念せざるを得ない状況だった。

そこでこの限界を突破すべく、新たに開発された反射防止膜が「SWC(Subwavelength Structure Coating)」である。この技術を使用すれば、蒸着膜では反射防止効果が望めないレンズ面であっても、劇的なフレア・ゴーストの抑制が可能になる。“SWC”による反射防止の原理、それは屈折率の連続的な変化によるものである。そもそもレンズ面の反射とは、空気とガラスの屈折率に差があるために発生する。しかし、ガラスと空気の間に連続的に屈折率を変化させる層があれば、光はその層で反射を起こすことなく、「空気→ガラス」または「ガラス→空気」とスムーズに進むことになる。この理論を実現するカギは、意外にも自然界に存在していた。

蛾の眼の表面にあるナノレベルの微細な凹凸。この構造物は、低屈折率の層として機能することで、反射防止効果を発揮していたのである。この原理を発展させ、キヤノンの技術者は数えきれない試行錯誤を繰り返した結果、レンズの表面にナノメートル(nm)※単位の構造物を形成するという画期的な手法にたどりついた。具体的には、可視光の波長(約400〜700nm)よりも小さい、約200〜400nmの楔(くさび)状の構造物が、尖った方を空気側に向けた状態でレンズ表面に均一かつ適切な密度で配置されている。この構造を採用することで、屈折率は構造物の頂点から根元にかけて段階的に変化することとなり、入射した光はいわば「吸い込まれるように」反対側に導かれることになる。この画期的な新技術は、まず「EF24mm F1.4L II USM」に採用され、その後さまざまなLレンズにも取り入れられることになる。RFレンズにも採用され続けるこの技術は、広角レンズの新領域を担うことになった。

※1nm=100万分の1mm

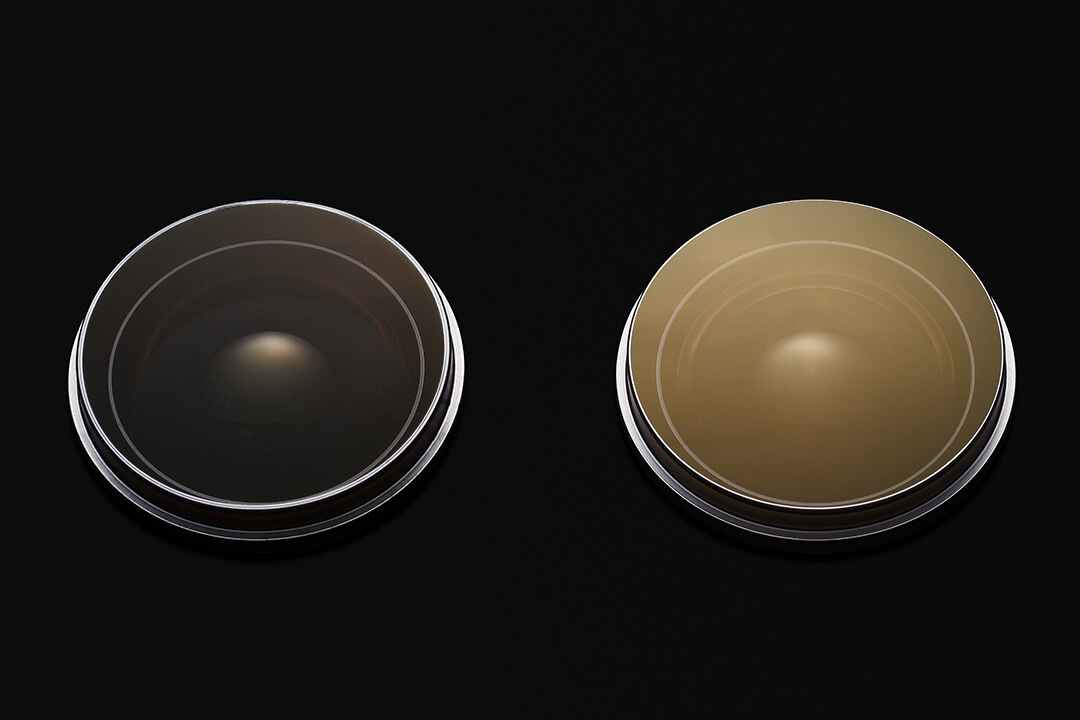

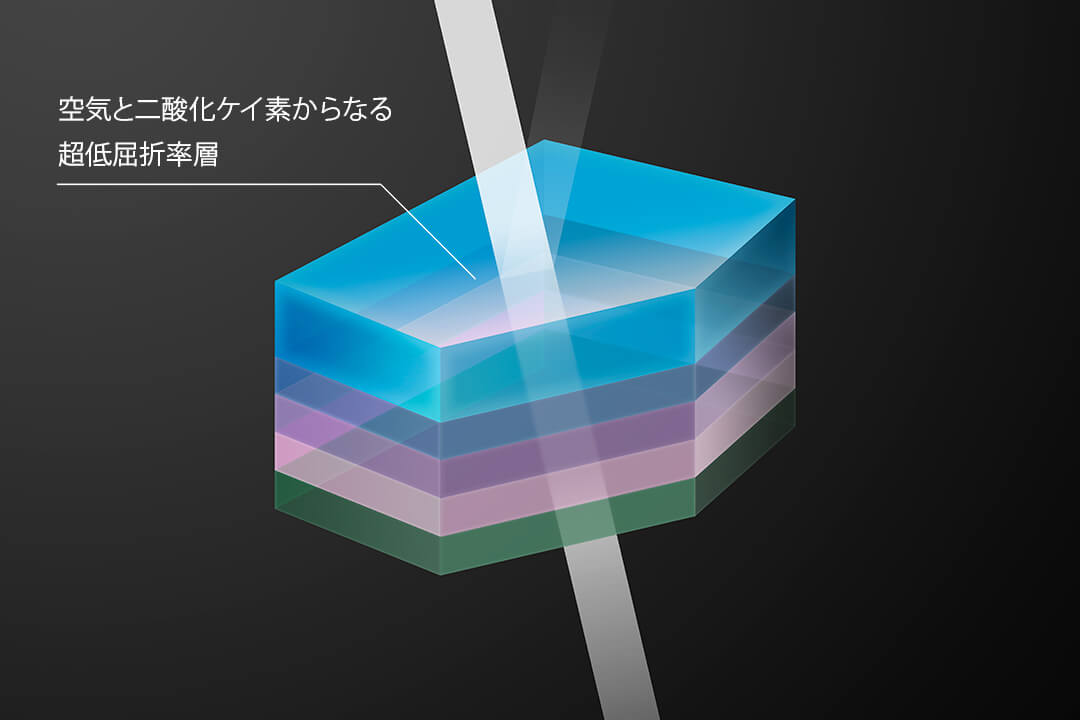

ASC

ASC(Air Sphere Coating)は、反射防止性能のさらなる向上のために生まれたレンズコーティング技術である。キヤノンのレンズコーティング技術には、レンズのカラーバランス統一と、フレア・ゴースト軽減の両立を図ってきた「スーパースペクトラコーティング」、より入射角の大きな光線(斜めからの光線)に対して高い反射防止効果を持つ画期的コーティング技術「SWC(Subwavelength Structure Coating)」があった。この「SWC」と比較して、膜の強度に優れ、フレア・ゴーストの低減を実現するのが「ASC」である。特に、垂直に近い入射角の光線に対して、「SWC」と同等の高い反射防止性能を実現した。

フレア及びゴーストとは、レンズやセンサーに反射した光がセンサーにあたり、画像に映り込んでしまう現象である。たとえば、逆光など強い光によって画面の一部が白っぽくなったり(フレア)、本来ないはずの光の集まり(ゴースト)ができてしまうことを指す。これらを防ぐために進化してきたのが、キヤノンのコーティング技術であり、より光を理想的にセンサーに導くために新開発したのがASCだ。

ASCは、蒸着膜層の上に、二酸化ケイ素と空気を含んだ膜を形成することで光の反射を抑制する新技術である。光学ガラスよりも屈折率の低い空気をコーティング内に一定の割合で含ませることで、超低屈折率層を形成。特に垂直に近い角度で入射する光に対して、高い反射防止効果を発揮する。これにより、入射角の大きな光にも対応できるSWCを中心として、入射角の小さな光から大きな光まで、より幅広く、より高いレベルで、フレア・ゴーストの発生を抑制することが可能になったのだ。また、ASCはさまざまな形状のレンズに施すことができ、レンズ設計の自由度も高い。

フッ素コーティング

多彩な環境下で被写体と向き合う撮影者にとって、レンズ面の汚れは作品のクオリティに直結する大きな問題。その除去をより容易したのがフッ素コーティング※1だ。ガラス表面の反射防止コーティングの外側に施されるこのコーティングは、光学的な透過率を維持しながら撥油・撥水性を向上※2。レンズ面に付着した油分も、レンズクリーナーなどの溶剤を取り出すことなく、乾いた布だけですばやく拭き取ることが可能だ。また、ホコリ等を寄せ付ける乾拭き後の静電気の発生が少なく、コーティング面が非常に滑らかなので傷が付きにくいのも特長である。

レンズ面の汚れを、撮影のリズムを乱すことなく短時間で除去できる。ホコリなどゴミの付着を意識せず、より撮影に集中することができる。ブロアーとクロスだけで多くの汚れに対応できるので、装備をコンパクトにできるなど、このコーティング技術が撮影者にもたらすメリットは多い。

※1レンズ表面にゴミや砂埃が付いた場合は、直接布で拭く前に、必ずブロアー等でエアー除去してください。

※2撥油性/撥水性が高いため、レンズクリーナー等の溶剤を用いて拭いた場合、溶剤が細かい粒になり乾きにくく拭き取りづらいことがあります。

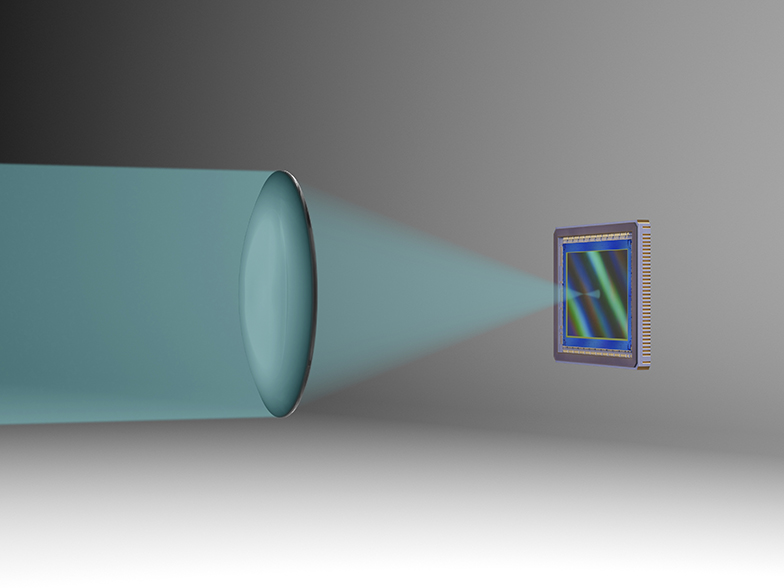

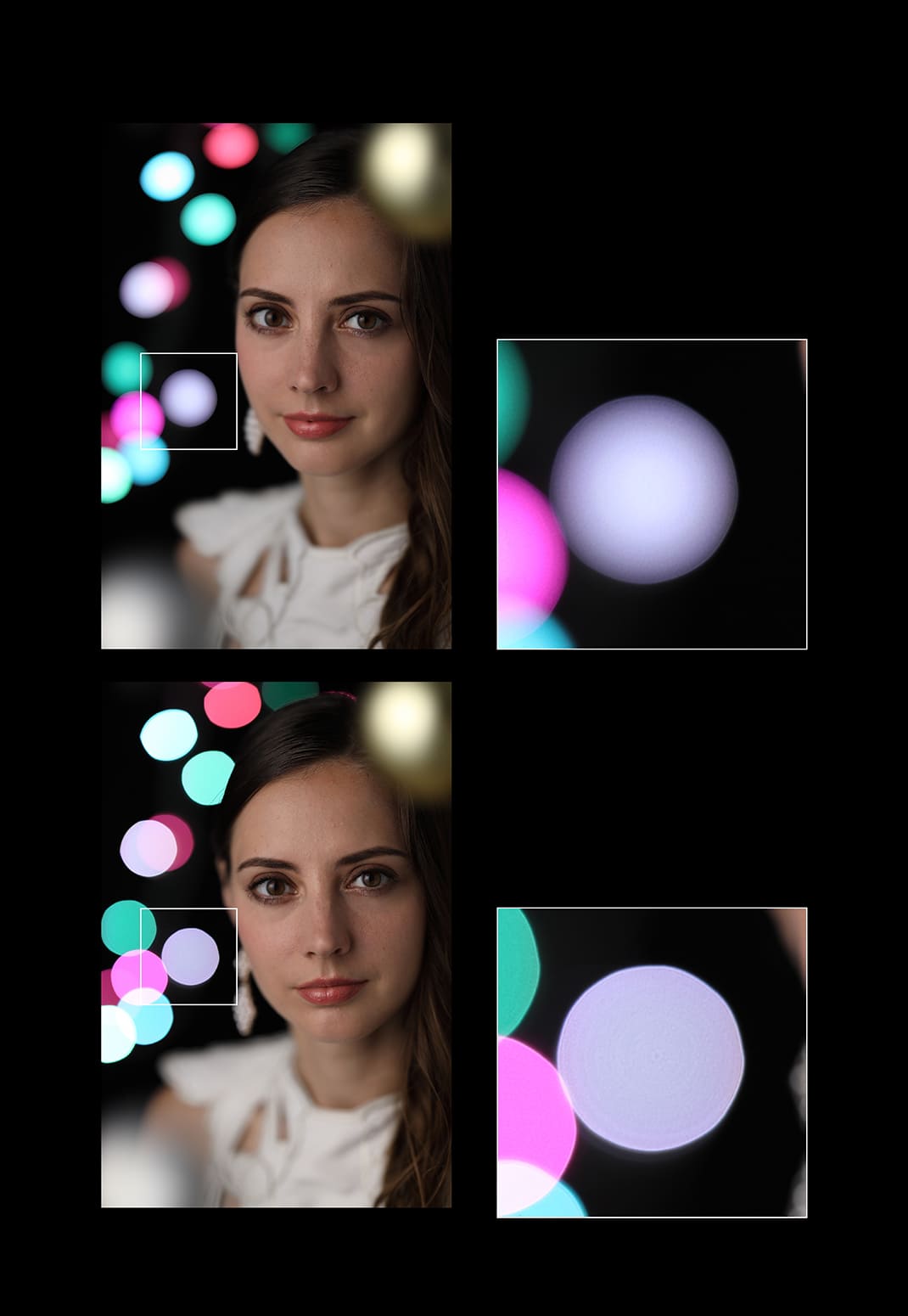

DSコーティング

キヤノンのレンズ開発において重要な要素は、優れた光学性能の実現と、アウトフォーカス領域の描写。ピントが合っていない領域の描写も追求することは、映像全体のクオリティにもつながる。そこでポイントになるのが「ボケ描写」。大口径レンズ、開放による撮影表現において、ボケの存在は非常に重要だ。一般的にレンズの光学性能を高めることで、ボケの輪郭はくっきりしていく。この結果が、すべての状況でプラスに働くわけではない。時として輪郭がくっきりしたボケの重なり合うことで存在感が出過ぎてしまうこともある。いわば撮影者の“好み”ともいえるが「ボケをくっきり写す」以外の選択肢があってもいいはず。そして完成したのが、キヤノン独自の蒸着膜技術DS(Defocus Smoothing)コーティング。搭載するレンズのベースになったのが、ポートレートレンズの代表格でありキヤノンの光学技術の象徴ともいえる「RF85mm F1.2 L USM」。その高解像力、高コントラスト、色収差の抑制はそのままに、ボケの輪郭を柔らかく表現する、独特のボケ表現が可能だ。レンズの中心から周辺に向けて透過率を下げ(光を遮る)、徐々に通る光の量が少なくなり、輪郭が柔らかく滑らかなボケになる。完成した「RF85mm F1.2 L USM DS」には、DSコーティングの効果を最大限引き出すため、レンズの前側と後側の2面にDSコーティングを採用した。ピントが合っている被写体の解像感は極めて高く、ボケはその輪郭が柔らかく表現される。F1.2の開放から積極的に使えるため、ポートレート撮影の表現はさらに広がるだろう。

ボケ表現の選択肢をユーザーに提供

DSコーティングあり

DSコーティングなし

輪郭を柔らかくぼかした

滑らかなボケ

輪郭がハッキリ

としたボケ

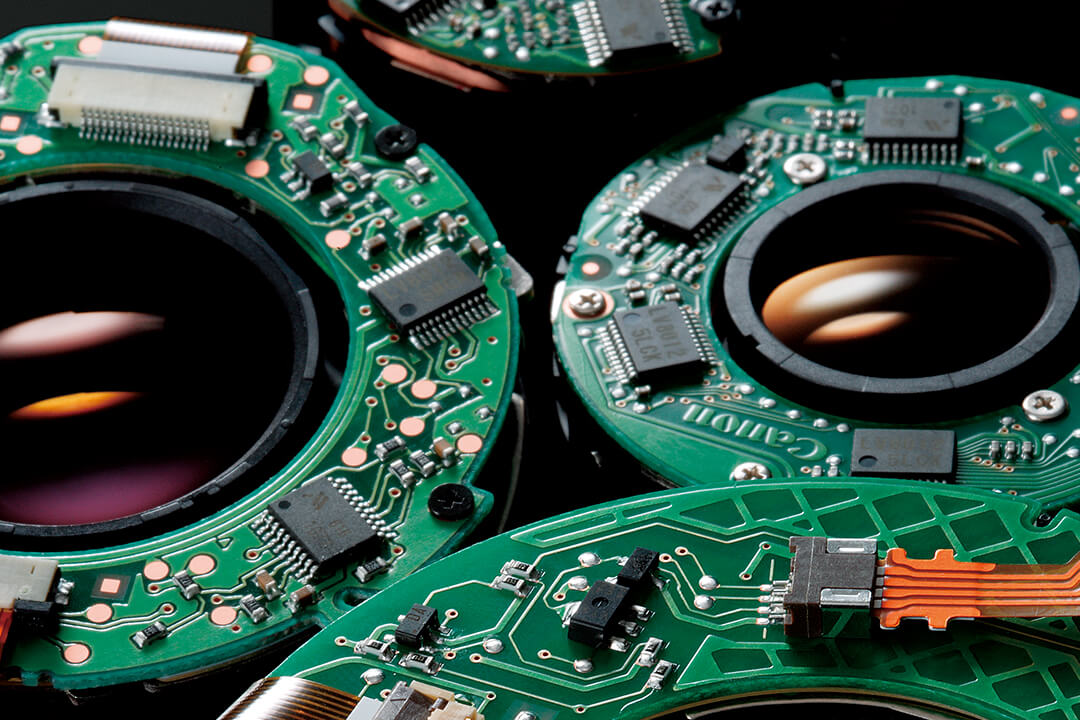

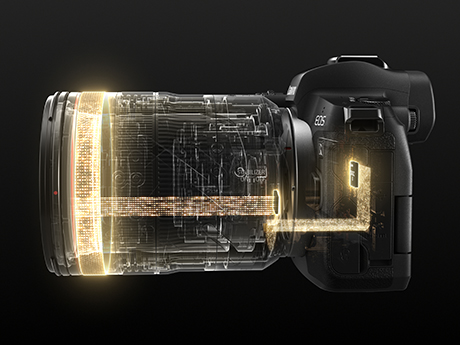

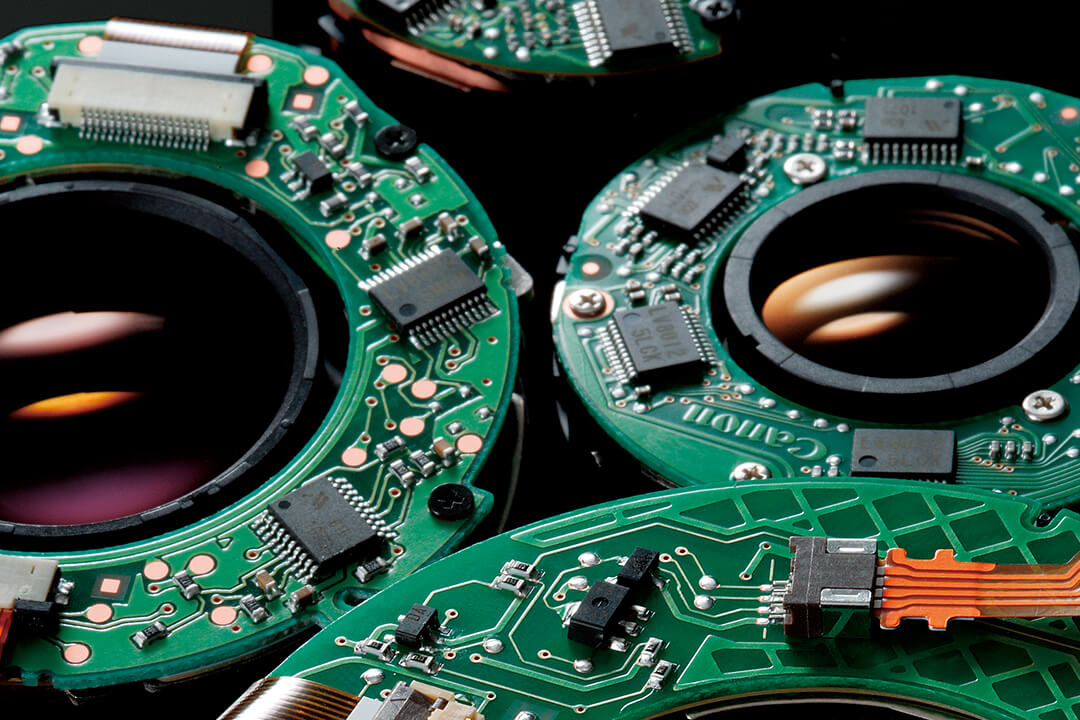

レンズ内モーター駆動システム

1985年に本格化した一眼レフのAF化という技術革新の潮流のなかで、ほとんどのAF一眼レフがボディ測距・ボディ駆動方式(AF駆動モーターがカメラボディに内蔵され、レンズ駆動はメカニカルカプラーを介して行われる方式)を採用した。しかしキヤノンは単にその流れに乗ることを良しとしなかった。現状を大きく脱皮し将来を先取りする新しいシステムの構築こそが、今後の飛躍にとって最善の道であるという決断を下したのだ。それは人の意志にすばやく、忠実に応える新しい高精度AFシステムへの挑戦であった。魚眼から超望遠までの様々なレンズが、それぞれ最適なモーターによって対応する。

この理想的なシステム効率性の実現に向けて、キヤノンが選んだのはレンズ内モーター駆動システムだった。この方式は、キヤノンがボディ測距・ボディ駆動方式に対して抱いていた疑問への回答でもあった。これはキヤノンのカメラ設計のコンセプトである「各駆動部のすぐそばに最適なアクチュエーターを配置。情報伝達・制御はすべて電子制御とする」という考え方を忠実に具体化したものといえる。アクチュエーターが駆動部のすぐそばにあるため、駆動エネルギーの伝達ロスが少なく効率がいい。各種アクチュエーターの選択幅も拡大し、各々のレンズのAF作動特性に合わせ、どんな大きさのレンズでも無理なく、しかも高速で駆動することが可能になった。また駆動部がカメラ本体から遠くなる超望遠レンズになればなるほど、ボディ駆動方式のAFに比べて有利になり超望遠レンズのAF化までが実現した。またプロ用レンズを標榜するLレンズにとって、過酷な環境下でも信頼できる作動性・耐久性は決して副次的なメリットだけではなかった。

この技術は発展を遂げながらEOS Rシステムにも受け継がれている。

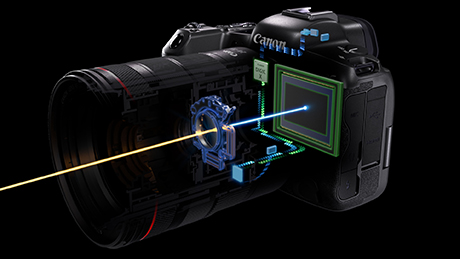

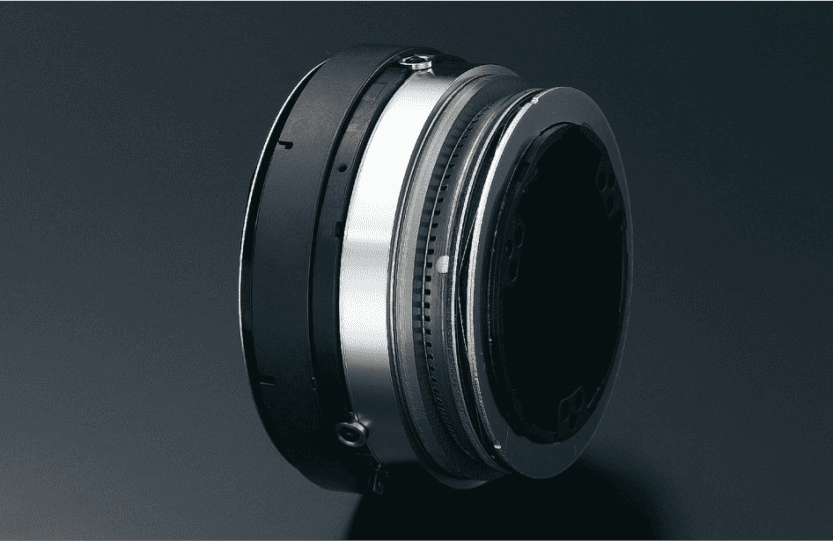

大口径完全電子マウント

体の一部のように、カメラを使いこなしたい。全ての写真家に共通するこの願いを実現するために、EFレンズはボディとレンズをつなぐ情報通信を全て電子化し、メカ連動を一切排除した革新的な「完全電子マウント」を採用。レンズとボディの間にエクステンダーなどが入ってもAF駆動の伝達系が遮断されない、過酷な環境でも信頼できる作動性・耐久性が確保できる。こうしたメリットとともに大口径マウントの実現も特長のひとつだった。35mm一眼レフカメラ用レンズとして世界で最も明るいレンズ「EF50mm F1.0L USM」は、この大口径54mmのマウントにして、初めて可能となったレンズである。

ろうそくのような仄かな光の中でも、美しいボケ味と繊細な描写力を発揮し、新たな映像表現の世界を広げた。また、大口径完全電子マウントは、EOS Rシステムにおける、他の単焦点レンズの大口径化や、ズームレンズの高倍率化など新しいレンズの開発にも大きく寄与しているといえる。

電子マウント/ボディ側電子マウント/レンズ側

RFマウント

2018年、RFマウントを採用したEOS Rシステムが始動した。EFマウントとEOSシステムの登場から30年を超え、さらなる柔軟性と発展性を備えたキヤノンの新しいイメージングシステムの登場である。撮影領域のさらなる拡大を目指すEOS Rシステムは、理想のレンズを実現するために光学設計の自由度とシステムの発展性を最大限に確保する、新たな仕様のマウントを求めた。RFマウントによるレンズ群の開発をシステムの核とすることで、EOS Rシステムは、今後長きにわたって進化できる映像入力システムとなることを見据えている。

RFマウントは、内径54mmの大口径とショートバックフォーカスにより、光学設計の柔軟性が飛躍的に増し、理想とするレンズ開発を可能にした。これまで製品化が不可能だった開放F値2の大口径標準ズームレンズを実現するなど、RFマウントのポテンシャルは高い。さらに、新マウント通信システムもEOS RシステムとRFマウントの大きな特長のひとつ。通信速度は大幅に向上し、フォーカス、ズーム、絞り、手ブレ量、レンズの諸収差、デジタルレンズオプティマイザ(DLO)用データといった大量の情報を、瞬時にカメラ側と通信。こうした特長により、絞り開放から優れた解像力、大口径の美しいボケ味、精緻な収差補正、さらにはレンズに新搭載したコントロールリングによる快適な操作性などを実現している。EFマウントで想い描いたさまざまな夢を、RFマウントが叶えていく。

リングUSM

レンズ内の駆動モーターは、それぞれのレンズの特性に合わせて細かく使い分けることができる。そのなかでもUSM(Ultrasonic Motor)は、キヤノンが世界で初めて実用化に成功したレンズ駆動モーターである。超音波の振動エネルギーにより作動するリングUSMは、低消費電力型、起動・停止の応答性に優れ制御性も高いなど、数々の特徴からほぼ理想的といえるAF駆動を実現した。1987年、「EF300mm F2.8L USM」に初搭載。これが、世界の人々を驚かせた高速AFの誕生であった。

1990年には量産技術を確立による普及型、超小型など、その性能を高めたモーターを開発し続けている。その結晶こそが、AFとマニュアルを融合させたプロのための画期的機構「フルタイムマニュアルフォーカス」である。AFモードのまま、合焦後マニュアルフォーカスリングを回転させるだけで、任意にピントが決定できるこの機構は、リングUSMを採用したすべてのレンズに搭載されている。

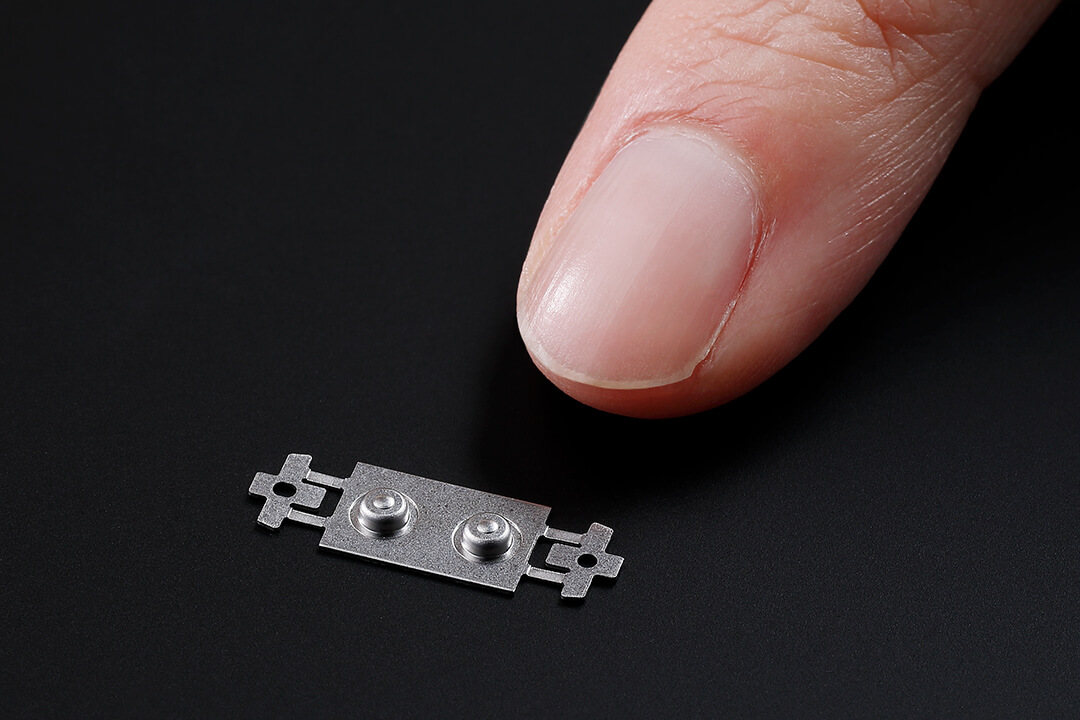

ナノUSM

ナノUSM(Ultrasonic Motor)は、高速AFを実現する小型の超音波モーターであり、2016年「EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM」に初めて搭載された。超音波による振動エネルギーによって自身がスライダーの上を直進運動し、ラック部材に連結されたフォーカスレンズを光軸方向に移動させることで高速AFが可能となる。高精度な微小駆動に適しており、動画撮影やライブビュー撮影時にも高い性能を発揮する革新的なAFアクチュエーターである。そして2018年、新たなナノUSMが生まれる。それは初めてLレンズに採用されることとなった。

レンズの小型設計を追求するために、限られた鏡筒に収まる薄型化された新型ナノUSMは「RF24-105mm F4 L IS USM」搭載された。新しい設計思想による新型のナノUSMは、圧電セラミック素子を裏側から加圧していたバネをなくし、代わりにユニットの四隅に配置することで高トルクな特性を維持したまま大幅な薄型化を達成。フォーカスユニットを高速で駆動かつ的確に停止することができ、静止画では高速なオートフォーカスを可能に。動画では滑らかなフォーカス駆動を実現し、多彩な表現意図への対応を可能としている。

STM

「EF40mm F2.8 STM」に初めて搭載されたSTM(Stepping Motor)。USM(Ultrasonic Motor)と比べるとステッピングモーターの方がよりアクチュエーターが小さいため小型化に寄与できる。EFレンズ初のパンケーキレンズ誕生に大きく貢献した。STMは、起動や停止時のレスポンス・制御性が高く、シンプルなメカニカル構造が特長だ。AF駆動のスムーズさに優れたリードスクリュータイプと、より小型化を追求したギアタイプの2種類がある。「EF40mm F2.8 STM」は、ギアタイプSTMを採用したレンズだ。RFマウントでもさまざまなレンズに採用されているSTM。「RF10-20mm F4 L IS STM」で、はじめてLレンズに採用されたが、そこには確かな理由があった。USMは長いストロークで有利だが、この「RF10-20mm F4 L IS STM」はストロークも短く設計されている。そのため、ステッピングモーターでも十分に高速AFが実現できるという開発判断がなされた。また、USMよりもアクチュエーターが小さい分、ISレンズ群のレイアウト自由度が向上する。結果、撮像センサー側にISの配置が可能となり、周辺ブレの低減にもつながっているのだ。さらに、RFレンズのステッピングモーター搭載機種としてはじめて、位置センサーを搭載。起動時間を短縮することで総合的にUSMに対しても遜色ない性能を実現している。

ギアタイプ

EMD

情報通信の完全電子化を実現した電子マウントシステムに対応し、絞り口径を電子制御するEMD(Electro-magnetic Diaphragm/電動駆動絞り)。EMDとは、絞り羽根ユニットと変形ステッピングモーターを組み合せたコンポーネントのことである。カメラ側からメカニカルレバーを介して絞り羽根の開閉を行っていたそれまでのシステムに比べ、格段に制御精度を上げることに成功した。絞り口径の制御を行うのは、EOSボディの電子ダイヤルによる設定絞り値、あるいは演算値に対応した電気パルス信号。そのためレバーの衝撃もなく、作動もスムーズに行われる。EMDの導入により、個性的なレンズも生まれた。中でも1991年に開発された世界初※の自動絞り対応TS-Eレンズ、革新的なレンズとして高く評価された。そして、2021年、5.2mmの魚眼レンズを二つ搭載したキヤノン初のVRレンズ「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」を開発。このレンズは、左右の各レンズにEMDを搭載。2つのEMDを同時に電子制御することで、左右のレンズを同じ露出に設定することが可能だ。

※ ティルト・シフトの両機能を搭載した一眼レフ用レンズとして(1991年4月時点)。

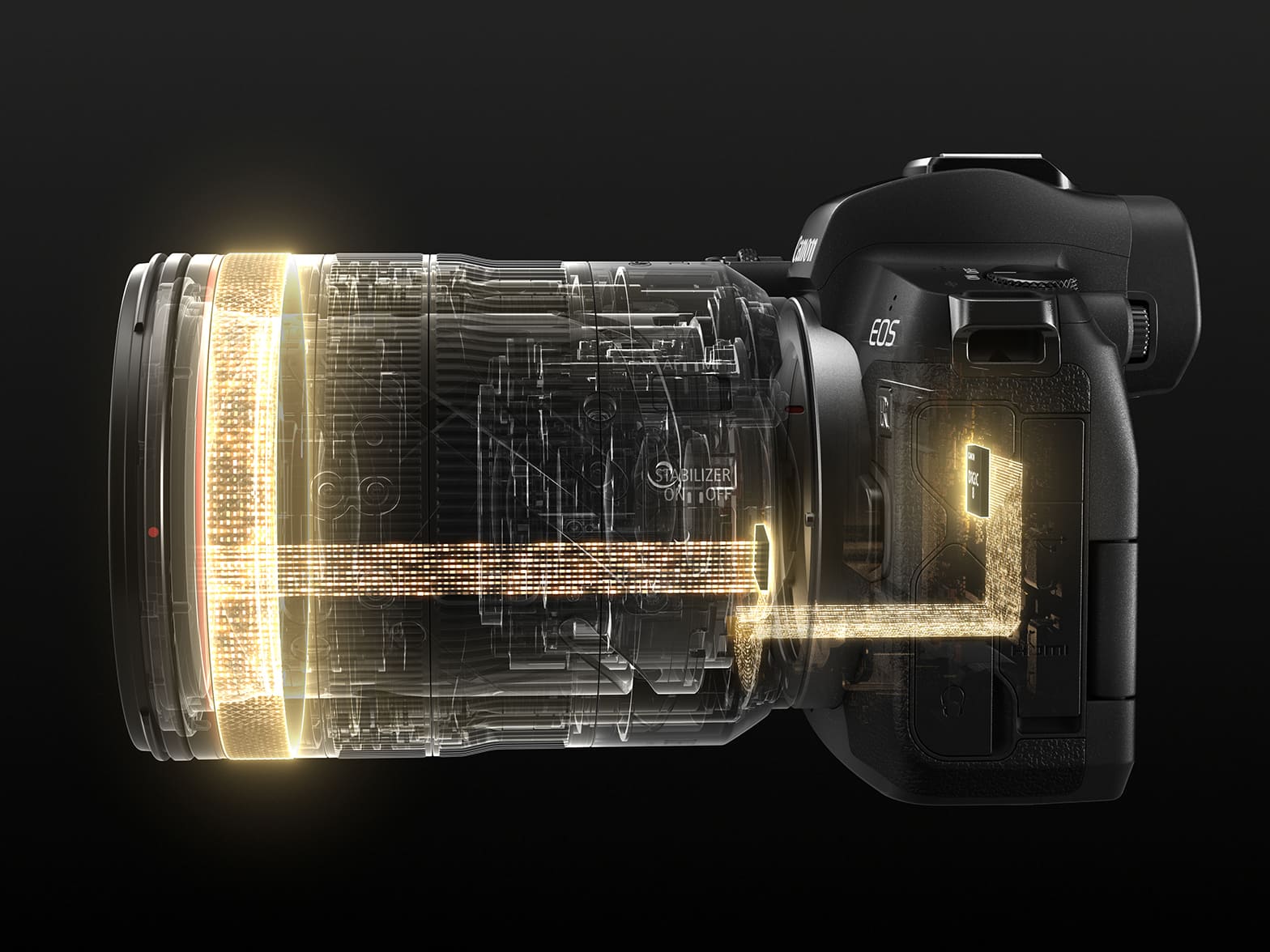

IS(レンズ内手ブレ補正)

一般に手ブレを防ぐためには「1/焦点距離」秒以上のシャッタースピードが必要と言われている。こうした条件はもちろん一般のユーザーだけでなく、厳しい条件下での撮影を余儀なくされるプロフェッショナルにとっても同様で、その撮影時間、場所などを制限する避けられない課題だった。IS(Image Stabilizer)は、これらの問題を解決すべくキヤノンが独自に開発した高精度な手ブレ補正機構である。キヤノンの手ブレ補正は光学系の一部を平行移動するシフト方式。レンズが手ブレなどにより傾くと、被写体からの光束がレンズ光軸に対して相対変位し像ブレとなる。

そこで補正光学系を光軸に対して垂直水平方向に移動し、レンズのブレ量に応じて移動量を調節、撮像面に届く光束を一定状態に保持することで画像補正を可能にしている。手ブレは、レンズ内の2個の振動ジャイロにより検知され、小型・軽量で応答性・制御性に優れたアクチュエータが補正光学系を直接駆動。さらに補正光学系の位置を、センサーにより高精度で検出してフィードバック制御を行う。また、個々のレンズに対しても最も効果のある位置に最適な補正光学系を配置する。このシンプルなコンセプトが、極めて高精度な補正を実現した。ファインダー像がブレないため、正確なフレーミングとピントの確認が可能になったのである。

「ファインダーを覗き、しっかり被写体を捉える」それは、レンズ内手ブレ補正の大きなメリットであり、レンズ交換式カメラメーカーとしてのキヤノンのこだわりの理由でもある。広角から超望遠まで幅広いラインナップを誇るキヤノンISレンズは、プロフェッショナルな撮影現場に新しい撮影領域を提案し続けている。

-

1.手ブレのない状態

被写体側

補正光学系

撮像面

-

2.手ブレが発生した状態

像ブレ

撮像面

-

3.手ブレが補正された状態

補正された光線

補正光学系の移動方向

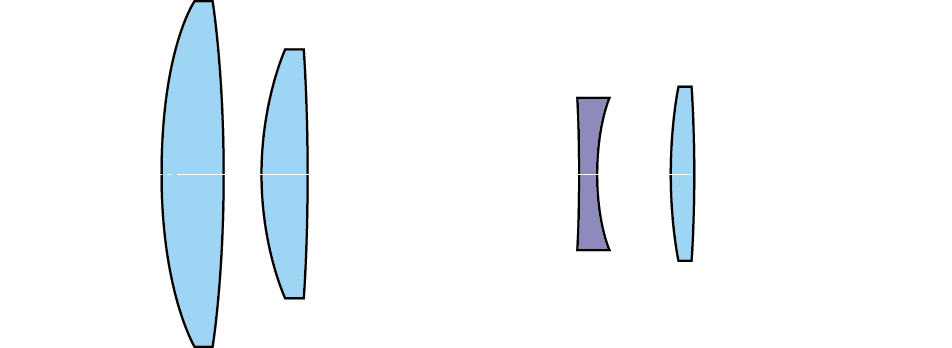

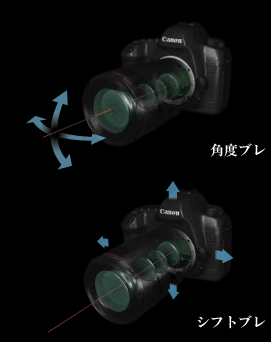

ハイブリッドIS(レンズ内手ブレ補正)

マクロレンズに手ブレ補正機構(IS)を搭載するという構想はISの誕生当時からあった。しかし、その実現のためには、従来の手ブレ(角度ブレ)補正に加え、撮影倍率が大きくなるほど影響が顕著になるもう一つのブレ「シフトブレ」の補正が必要不可欠だった。風景などの遠景撮影時はカメラが撮影面に対して平行に動いてもその影響は殆ど見られないが、マクロ撮影の場合はその僅かな動きがシフトブレとなって撮影画像に現れてしまうためだ。二つの手ブレを正確に検知し、補正しなければならない。ハイブリッドISの開発はそこから始まった。

角度ブレとシフトブレを同時に補正する。たどり着いたのは、二つのセンサーと新しいアルゴリズムの採用だった。ハイブリッドISは、従来の振動ジャイロ(角速度センサー)に加え、加速度センサーを搭載。二つのセンサーが捉えたカメラの動きをもとに、新開発のアルゴリズムがブレ量を算出。手ブレ補正光学系を的確に駆動させることで、一眼レフカメラ用交換レンズとして世界で初めて角度ブレとシフトブレ、二つの手ブレを同時に補正することが可能となった。

ハイブリッドISは、これまで難しかった手持ちでの等倍撮影でも、従来のISをはるかに上回る高い良像率を実現。三脚の立てられない場所や薄暗いシーンでも、手持ちで高精度なマクロ撮影を行うことができる。この技術を初めて搭載した「EF100mm F2.8L マクロ IS USM」は人気を博し、マクロの世界を大きく変えた。そして1.4倍の高倍率撮影を可能にしたRFマウントの「RF100mm F2.8 L MACRO IS USM」でもハイブリッドISを搭載。ボディとの協調制御により最大8.0段※という極めて高い手ブレ補正効果を発揮し、マクロ撮影における手持ち撮影の可能性をさらに拡大した。

※ CIPAガイドライン準拠。

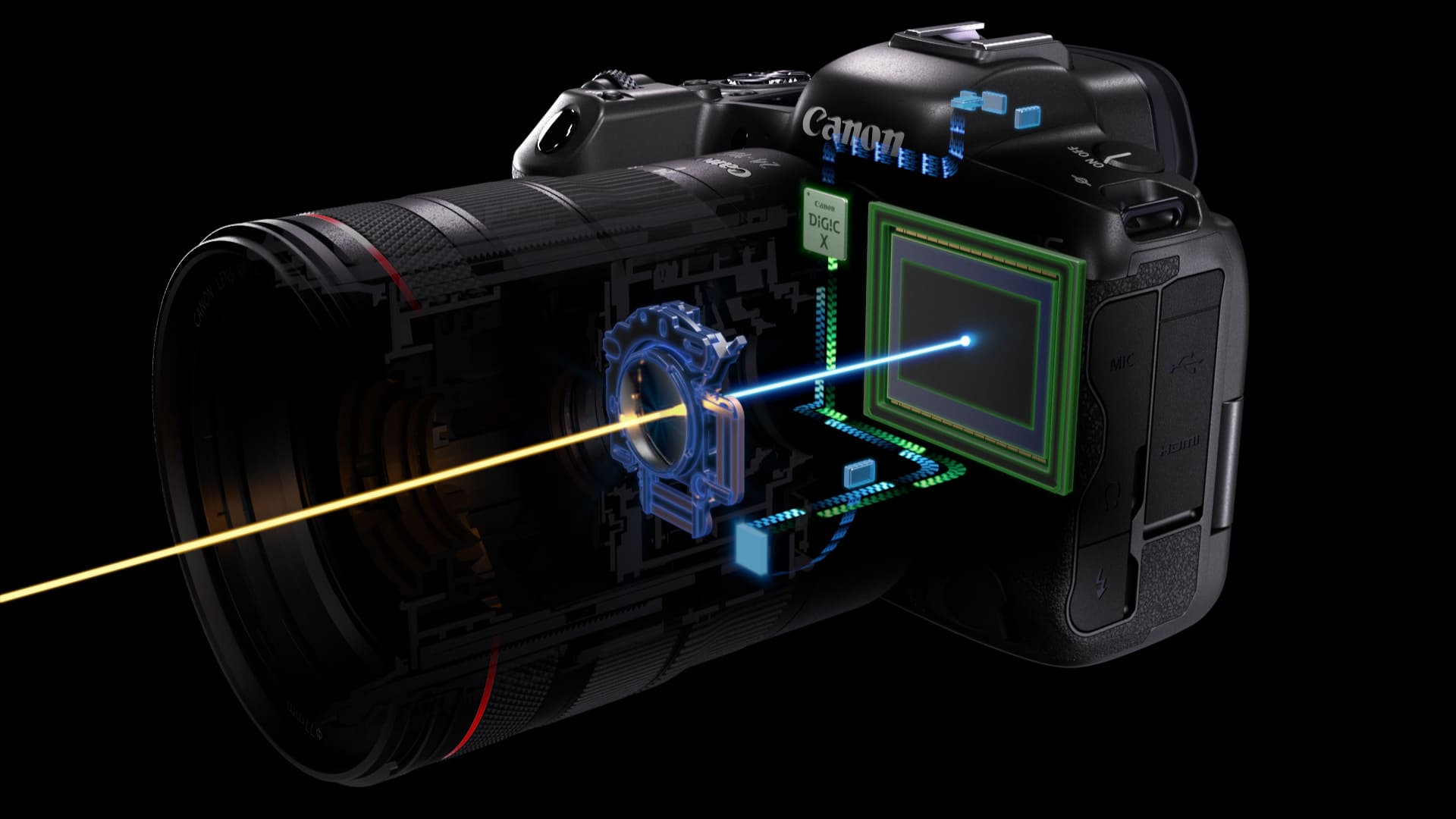

IS協調制御

キヤノンが長年培ってきたレンズ内手ブレ補正機構。数多くのEFレンズに搭載され、撮影者の表現領域を切り拓いてきた。そしてEOS RシステムにおいてEOS初となる、ボディ内手ブレ補正機構を「EOS R5」に採用。レンズとボディの協調制御により、当時世界最高※の最大8.0段の手ブレ補正を実現した。そのメカニズムはこうだ。カメラ・レンズ、それぞれに搭載されたジャイロセンサー/加速度センサー、さらにカメラのライブビュー映像から、カメラとレンズ全体で高精度にブレ情報を検知。そしてブレ情報をDIGIC XとレンズCPUで高速処理を行い、カメラ・レンズのブレ検出誤差を低減。適切な補正割合を算出することで、カメラとレンズそれぞれが適切なブレ補正を実行。これにより大きな手ブレ補正効果が得ることができる。手ブレ補正効果は、写真だけでなく動画にももちろん適用される。キヤノンの技術力の高さを改めて世界に伝えたといえるだろう。

※ 2020年7月8日時点で発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて(EOS R5、EOS R6は同じ最大8.0段の手ブレ補正効果)キヤノン調べ。

コントロールリング

RFレンズを象徴する性能の1つがコントールリングだ。EFマウントでは、ズーム操作以外、撮影中は主にカメラ側、つまり右手のみでの操作に限られていた。“空いている”左手が活かせれば、さまざまな設定変更をよりすばやくスムーズに行うことができる。それを実現したのが、RFレンズすべてに搭載されている、コントロールリングに他ならない。EOS Rシステムで導入された新しい通信システムにより、レンズとボディの通信性能が向上。これによりコントロールリングには、さまざまな機能を割り当てることが可能になった。絞りやシャッタースピード、ISO感度、露出補正はもちろん、AF方式、ホワイトバランス、ピクチャースタイルなど、撮影者のスタイルに合わせて割り当てることができる。カメラ側のダイヤルとの連携で、これまでにない操作性を実現した。たとえばレンズ側に絞りを割り当てるとしよう。カメラ側のメイン電子ダイヤルやサブ電子ダイヤルには、シャッタースピードとISO感度を割り当てる。すると左手、右手人差し指、右手親指を駆使し、同時に3つの操作をファインダー覗きながらすばやいマニュアル操作が可能になる。「快速・快適・高画質」。EOSの基本コンセプトである快適性への追求にも終わりはない。

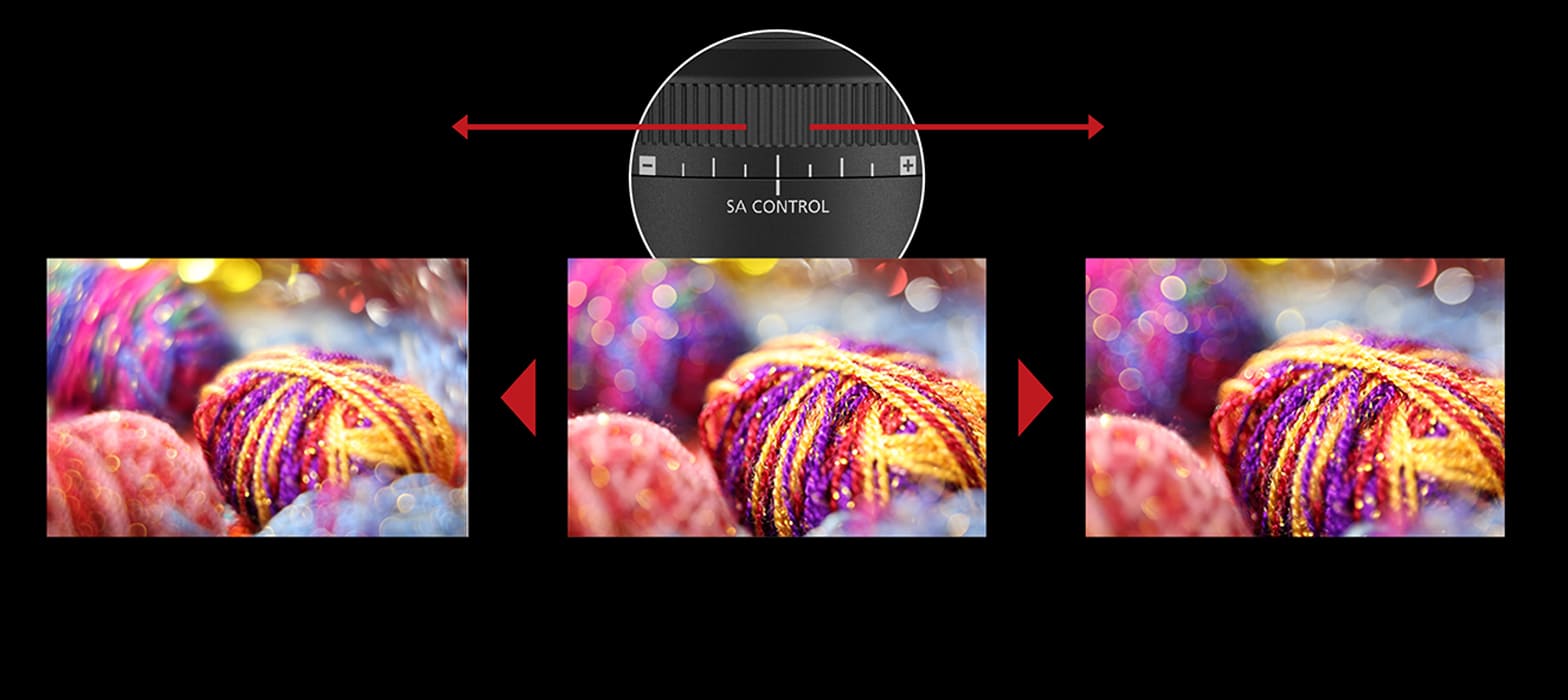

SAコントロールリング

マクロ撮影は被写体に迫って撮影するため、ボケ描写は、寄り引きというよりも、絞りの調整で行うものだ。しかし絞り値の調整は、被写界深度の差でしかない。キヤノンは、マクロ撮影のボケ表現にもっと自由な創造性を提供したいと考えた。きっかけは自由にフォーカスの軌跡が変えることができる「ナノUSM(Ultrasonic Motor)」だった。これが実現できるなら、球面収差も変化させることができるのではないか。そして生まれたのが「SA(Spherical Aberration)コントロールリング」だ。球面収差(Spherical Aberration)は一般的に、画質を悪くするだけの不必要なもの。その固定観念を打ち破り、むしろ高精度にコントロールすることによって、ボケを柔らかく表現したり、逆に硬く表現したりすることが可能になった。そして、多くのマクロ撮影ユーザーが愛用する「EF100mm F2.8Lマクロ IS USM」のRFマウント化に伴い「RF100mm F2.8 L MACRO IS USM」に「SAコントロールリング」をキヤノンとして初めて採用。最大撮影倍率1.4倍を実現したこのマクロレンズは「SAコントロールリング」との親和性も高い。等倍以上のサイズで被写体を描くことができ、かつボケ描写も調整できるようになった。鏡筒の側面のSAコントロールリングの回転量によって、ピントの合った部分の描写のやわらかさも調整できる。花などのマクロ撮影だけでなく、ポートレート撮影にも活かせる機能だ。近距離ではなく通常距離での撮影時にも、ソフトフォーカスや、オールドレンズのような"バブルボケ"風の硬いボケを得ることができる。ボケ具合の調整ができることで、表現の自由は無限に広がるはずだ。

リング:ー側に回転

リング:+側に回転

フォーカス位置よりも後方:ボケの輪郭が柔らかくなる。

フォーカス位置よりも手前:ボケの輪郭が硬くなる。

フォーカス位置:輪郭が柔らかくなる。

フォーカス位置よりも後方:ボケの輪郭が硬くなる。

フォーカス位置よりも手前:ボケの輪郭が柔らかくなる。

フォーカス位置:輪郭が柔らかくなる。

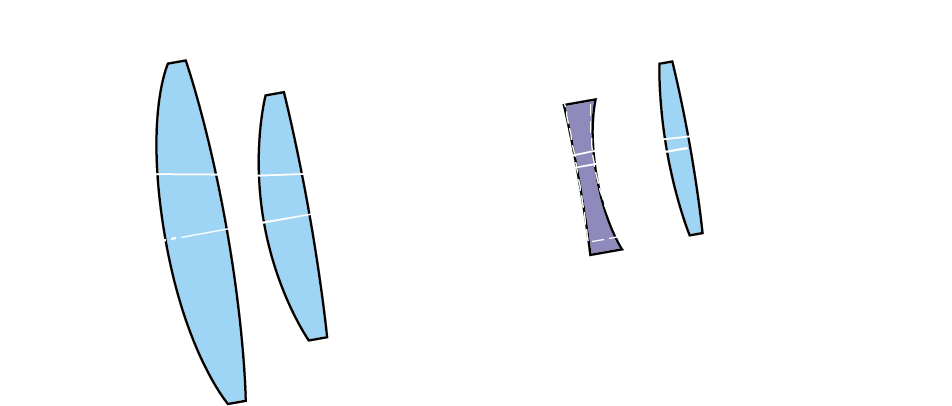

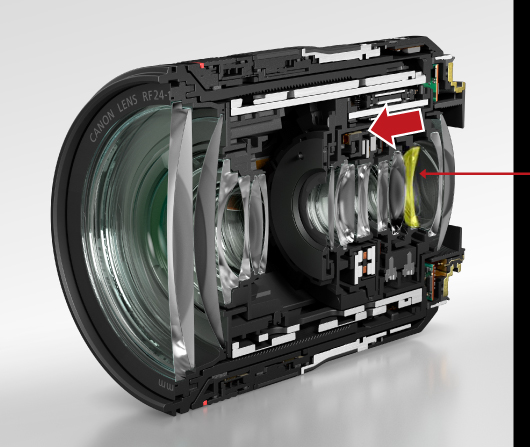

インナー&リアフォーカス

AFレンズは、モーターによってレンズを駆動している。そのため、フォーカス系レンズの質量がフォーカシングスピードに大きく影響してしまう。そこでキヤノンはレンズ構成の一部をフォーカス系レンズとし、移動するレンズの総質量を軽減するインナーフォーカスとリアフォーカスの設計技術を確立した。これにより高速・精密なオートフォーカス制御が可能になったのだ。また、光学系全体のコンパクト化が容易なため筐体の小型化にも寄与し、優れたホールディングバランスにもつながる。またレンズ全体を一体構造にすることが可能なため、堅牢性が向上するというメリットも生まれるのだ。カメラのAFに耳目は集まりやすいが、実はRFレンズのAF性能の進化なくして、システム全体のAF性能は語ることはできない。

RF24-105mm F4 L IS USM

(無限遠時)

フォーカスレンズ:

無限遠から至近側へ

のフォーカスでマウ

ント側へ移動。

フルタイムマニュアルフォーカス

マクロ撮影など、よりシビアなピント合わせが求められるシーンでは、マニュアルフォーカスは有効な手段だ。一方でピント付近まではAFですばやくフォーカスしたい。そんな撮影者に応えるのが、フルタイムマニュアルフォーカス(AF+MF)だ。ワンショットAFのあと、AFモードのままスイッチを切り換えることなく、フォーカスリングを回転させ手動で最終的なピント調整が可能になる。たとえば、マクロ撮影などで花の狙った一部、人物のまつげなど被写体の細かな部位にピントを合わせたいとき。あるいは、AFしてからピント位置を最終決定したいときなどに非常に有効だ。EFレンズシリーズ初期にすでに採用されている機能だが、今ではリングUSMを搭載したすべてのレンズで実現されている。

耐久性・堅牢性

どんな場所にあっても、どんな環境にあっても、撮りたいと思ったその瞬間に確実に快適に撮影できること。言い換えれば撮影時のストレスフリーの実現がキヤノンの目指す理想の撮影環境。特にプロフェッショナルのために用意されたLレンズは、きわめて過酷な撮影条件にもトラブルを起こすことなく、常に安定した性能を維持するという使命を負っている。総合的な信頼性を個々のレンズに応じて高いレベルで実現するためには、当然、設計の段階からそのレンズの使用状況を想定した作り込みが行われる。例えば報道写真の分野では砂埃や雨、厳しい自然の姿を狙うフォトグラファーと精密機器であるレンズにとってはあまりにも過酷な条件。

Lレンズは幅広い使用可能温度域を実現し、まさに撮影環境を選ばないプロ仕様のレンズである。さらに重視すべき点はユーザーに届けられるすべてのレンズにおいて、その信頼性が確実に実現されること。そのために光学設計から機構設計まで生産管理の分野で一段と厳しい基準が設けられている。各レンズの間隔、傾き、偏心等の誤差は100分の1ミリ単位で排除。必要に応じ一本一本、精密調整を行うことで、その高い性能を維持している。プロフェッショナルからの変わらぬ支持。その実績が、Lレンズの信頼性のなによりの証しである。

防塵・防滴構造

精密な光学機器である交換レンズは、プロにとっては仕事の道具といえる。それは屋外、雨天など過酷な条件下でも変わらぬ高性能が求められるということでもある。レンズを実際に使うプロの声はレンズの性能を高める上で非常に重要な要素である。雨や風、ほこりに囲まれた撮影現場。こうしたプロフォトグラファーの過酷な撮影条件を想定し、1999年に、キヤノンは新たに開発した超望遠レンズシリーズに防塵・防滴機構※を採用。マウント接合部には、カメラに装着した際の隙間を塞ぐラバーリングを採用。フォーカスリング、フォーカスプリセット再生リングなどの可動部は防塵・防滴性の高い構造とした。また、スイッチパネルや後部ドロップインフィルターホルダーの差し込み口にもラバー部材を採用している。デジタル時代を迎え、プロ用レンズは今後さまざまな技術、環境下へとその活躍の場を広げて行く。RF Lレンズシリーズにおいても、その意思は受け継がれ、レンズ・ボディ・アクセサリーというシステム全体での防塵・防滴性を追求。すべてはプロの厳しい要求に応えるために。

※ ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。

白レンズ

望遠・超望遠系Lレンズの鏡筒の「白」。それは、夏の炎天下など急激な温度上昇にさらされるプロ用レンズのために選ばれた色。一眼レフカメラ専用レンズとしては、1976年に登場したFD600mm F4.5 S.S.C.とFD800mm F5.6 S.S.C.から、過酷な環境下でもレンズ内部に帯びる熱を防ぐために塗布しているものだが、いつしか「白レンズ」の愛称とともにプロ用高性能レンズのシンボルとしてフォトグラファーの間で定着することとなった。EFレンズの時代にはさらなる高性能化によって、白レンズの名は、憧れを持ってそう呼ばれることとなった。モータースポーツの興奮をそのまま捉える高速AF。そして優れた描写力。

世界的なスポーツイベントでフィールドに並ぶ「白い砲列」は、ダイナミックな瞬間を余すところなく捉えるLの性能を証明している。カメラを取り巻く環境は変化を続けている。最新のデジタルテクノロジーをも取り込みながら、1本のレンズに求められる性能はさらにハイスペックに。フォトグラファーの欲求に応え、さらのその感性を刺激し続け、時代の先端で活躍するプロフェッショナルを支える「L」は一つの到達点。しかし、それは、さらなるクオリティのための、通過点でもある。そう、理想のレンズへの挑戦は、今も続いている。

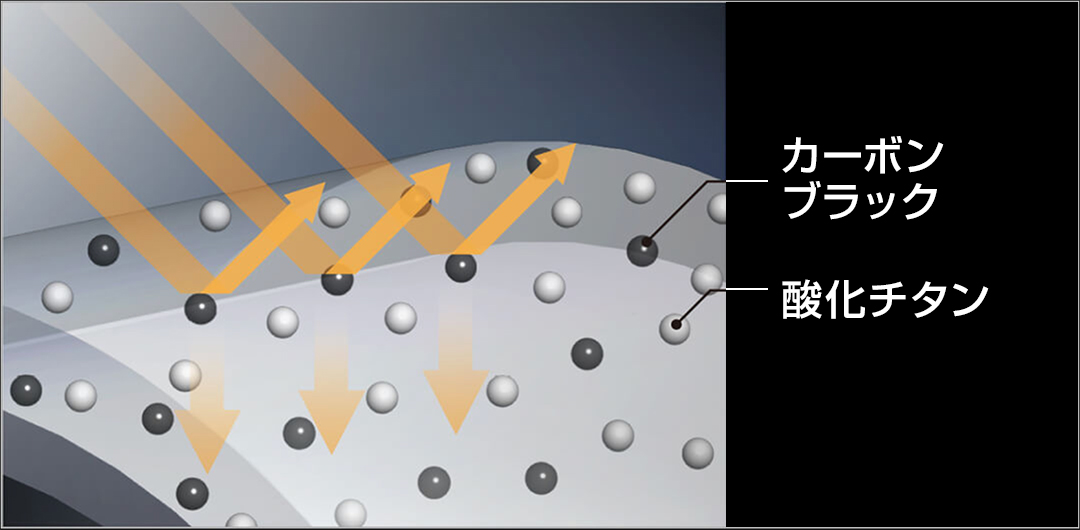

遮熱塗料

伝統の「白レンズ」による“熱”に対する挑戦は、新たなステージを迎えた。これまでキヤノンは、炎天下のシビアな環境でも優れた光学性能を安定して得ることができるレンズを提供するべく、黒よりも熱を反射させやすい白を鏡筒に採用してきた。その歴史は、一眼レフカメラ専用レンズとしては、1976年に大口径望遠レンズ「FD600mm F4.5 S.S.C.」「FD800mm F5.6 S.S.C.」に採用したことに始まる※。この「白レンズ」をさらに進化させるべく、温度に対する信頼性を上げるために取り組んだことの一つが、遮熱塗料の自社開発である。塗料の成分そのものを変更し、その配合比率を変えるなどの試行錯誤により、太陽光に含まれる赤外線の反射率を高め、塗膜および被塗物の温度上昇を抑える新技術を開発。これにより炎天下における信頼性をより確かにする「白レンズ」を可能とした。

-

従来の白塗料

-

遮熱塗料

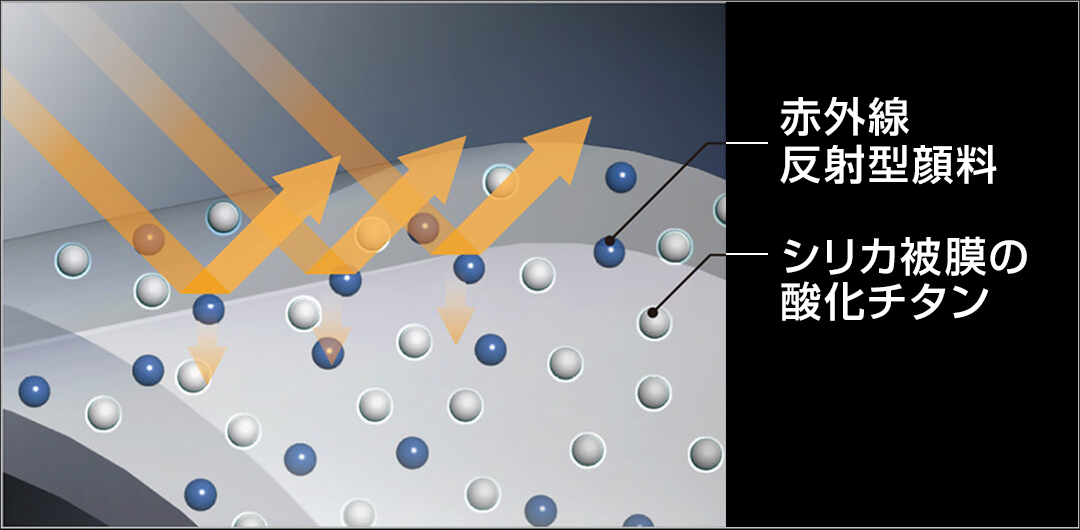

遮熱塗料は、赤外線反射型顔料を使用することで太陽光(赤外線)の反射率を高めている。従来は、カーボンブラックの黒と酸化チタンの白で色を調整していたが、カーボンブラックが赤外線を大きく吸収するため反射率の向上に制限があった。新開発の遮熱塗料では、カーボンブラックの代わりに赤外線反射型顔料で調色するため反射率を高めることが可能となった。また、シリカを被覆した酸化チタンの採用により、優れたUV耐候性を発揮している。引っかきや摺動のキズへの耐性も高く、これまでの“白” のイメージを変えない発色も追求。「白レンズ」の新時代到来を予感させるこの遮熱塗料を、「EF400mm F2.8L IS III USM」「EF600mm F4L IS III USM」に初採用、現在のRFレンズの白レンズにも展開されている。

※一眼レフカメラ専用レンズとして。レンズとしては、1960年に発売した放送用カメラ用超望遠レンズ「TV2000mm F11」で採用。